Chi era Shigeru Mizuki? Nato nel 1922 a Osaka, in Giappone, e morto nel 2015, è cresciuto in una famiglia colta ma povera. Già in vita era considerato uno dei maestri del manga per aver messo al centro delle sue opere il folklore giapponese, riuscendo a farlo diventare un genere autonomo.

Tuttavia, la domanda vera per capire chi era è un’altra: perché nel lavoro di Shigeru Mizuki il soprannaturale si fa sempre naturale? Per la semplice ma fondamentale ragione che per lui è stato il modo per rovesciare tutto quel che è normale, la norma, in negativo e quel che è anormale in positivo.

Aver perso il braccio sinistro in guerra nelle isole del Pacifico, e dovendo di conseguenza usare il destro per scrivere e disegnare, mentre per lui essere mancino era una condizione naturale e non un’anomalia, lo ha spinto ad andare contro tutto quello che è norma ad ampio raggio. Quindi il pacifismo contro il nazionalismo e l’imperialismo, il mostro e la mostruosità apparenti contrapposti alla bellezza e all’armonia canoniche.

Ma attenzione: non è un Suehiro Maruo, altro maestro del manga della generazione successiva, la cui opera è da anni centrale nel catalogo di una casa editrice come Coconino press. Pur derivando dall’opera di Mizuki, Maruo è in realtà un ispirato demistificatore dell’ipocrisia giapponese attraverso l’horror e il gore, un samurai del pennino che squarcia i veli di una società fatta di rituali e riverenze ingannevoli. Mizuki usa invece l’horror e il gore come strumento per veicolare un umanesimo non retorico, in cui le apparenze sono rovesciate completamente.

Tra gli autori cardine della fondamentale rivista Garo, membro della Società di antropologia culturale giapponese, considerava gli yōkai, entità che fonde spiriti e mostri del folklore, lo strumento principe di questo lavoro: siamo tutti mostri ma anche spiriti, e viceversa.

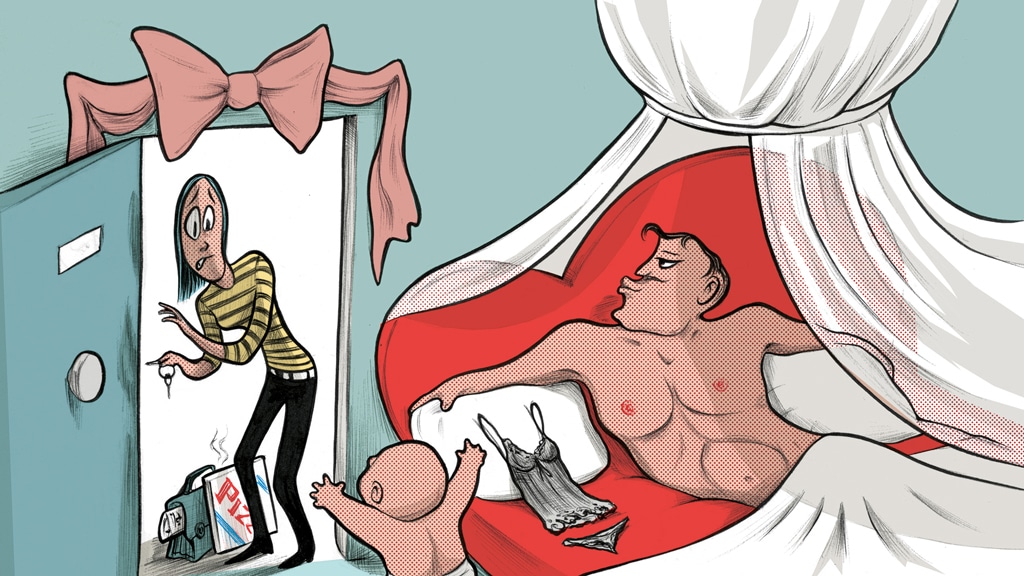

Il protagonista di Kitaro dei cimiteri, il suo lavoro più popolare, di cui le edizioni Bd hanno pubblicato due volumi, è un bambino yōkai sperduto nel mondo dei terribili umani, avidi e meschini, ma anche buoni e ingenui: lo sguardo di Mizuki è sempre benevolo verso le debolezze umane, per quanto ironico, se non caustico. E poi, se i genitori di Kitaro, veri mostri dall’apparenza ripugnante sono buonissimi, alcune di queste entità hanno un po’ le medesime incongruenze degli esseri umani.

Il mondo delle fessure profonde (Canicola 2025), che raccoglie i primi racconti dell’autore, tutti degli anni sessanta, esce in occasione della mostra in corso a Casa Cavazzini di Udine. Il titolo dell’esposizione Mondo Mizuki, mondo yōkai dice già tutto, perché sottolinea che l’uno e l’altro sono un’unica cosa. Il libro invece costituisce lo strumento ideale per penetrare nel mondo-edificio dell’autore quando era ancora in costruzione, compresi i piccoli difetti di scrittura di gioventù. In chiusura c’è il racconto più lungo, con la prima apparizione di Kitaro.

Bisognerebbe poi leggere Tono monogatari (Canicola 2022), “adattamento a fumetti del primo testo di antropologia culturale giapponese redatto da Kunio Yanagita nel 1908”. E quello che è considerato il suo capolavoro, Nonnonbâ (Rizzoli lizard 2012), “romanzo di formazione” e autobiografia dai toni sia fantastici sia comici. Ambientato nel mondo rurale ma anche teatro del grottesco grazie a un’insopportabile quanto toccante vecchietta, esplora i “segreti della spiritualità giapponese”.

Da ricordare anche Verso una nobile morte (Rizzoli Lizard 2013), autobiografia ambientata negli anni della guerra, quando l’autore fu fatto prigioniero in Papua Nuova Guinea. E infine Showa. Una storia del Giappone in tre volumi (Edizioni Bd 2021).

Al contrario di tanto fumetto di oggi che resta in superficie, Mizuki elabora un’estetica apparentemente vicina al concetto di logo, tipico del design industriale, ma in cui a emergere sono maschere grottesche vicine al teatro, attraverso le quali esprime la sua profondità di sguardo.

Come scrive nella postfazione Vincenzo Filosa, autore di fumetti tra i più interessanti della nuova generazione, esperto di manga e curatore del volume e della mostra Mondo Mizuki, mondo yōkai insieme a Canicola, l’opera di Mizuki “trova radici nell’enorme desiderio di pace e armonia che Mizuki ha coltivato, lungo tutta la carriera. Il mangaka di Sakaiminato ha dedicato la sua vita ad avvicinare mondi apparentemente lontanissimi. Nelle sue storie le vicende più intime si intrecciano allo sguardo attento del contesto storico e sociale, il mondo terreno abbraccia quello spirituale, i mostri sono caratterizzati da un’umanità vibrante e gli umani ritratti anche nelle loro piccole mostruosità quotidiane. Ma sempre con affetto”.

Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it