E sono cinque! Nell’arco di un mese e mezzo, la marina militare statunitense ha affondato cinque imbarcazioni nel mar dei Caraibi, uccidendo decine di persone. L’ultima è stata colpita il 14 ottobre, ha annuciato Donald Trump stesso sul suo social media, precisando che l’operazione si è svolta in acque internazionali e che i sei uomini a bordo (narcotrafficanti, secondo lui) sono stati uccisi.

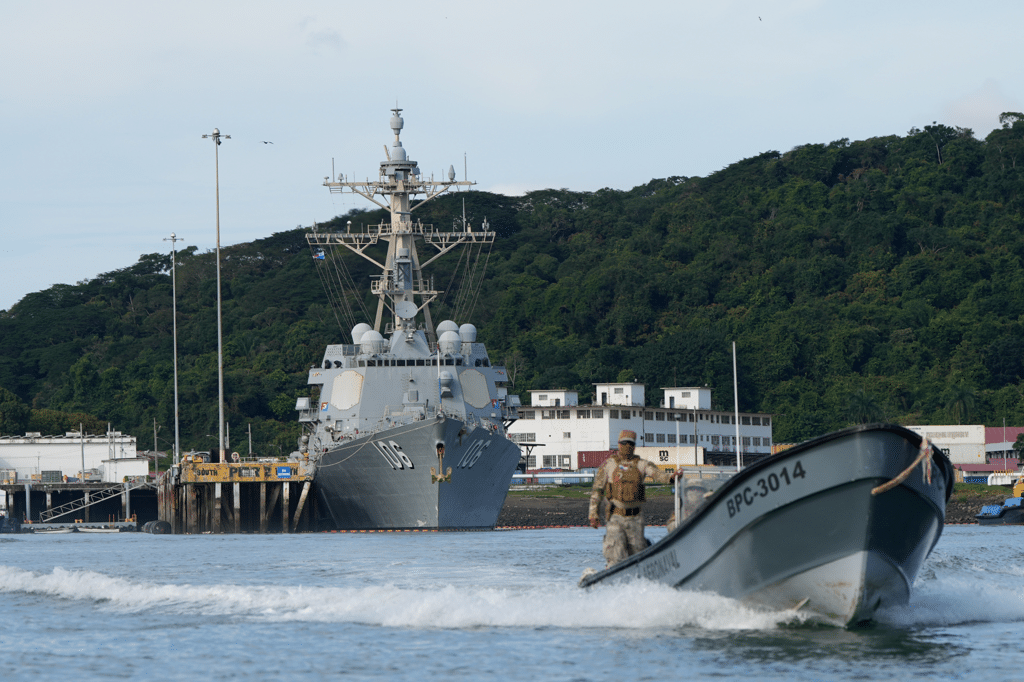

Gli Stati Uniti hanno ufficialmente dichiarato di essere impegnati in “un conflitto armato non internazionale” con i cartelli che trasportano la droga verso le loro coste. Washington ha inviato una vera e propria armata nella regione, compreso un sottomarino nucleare, e non esita a fare fuoco contro le imbarcazioni sospette.

L’unico problema è che gli statunitensi non forniscono la minima prova del fatto che le barche trasportino effettivamente droga. Bisogna credergli sulla parola. Inoltre l’amministrazione non ha chiesto l’autorizzazione a nessuno per scatenare una guerra, nemmeno al congresso, come invece prevederebbe la legge. La settimana scorsa i parlamentari del Partito democratico hanno cercato di costringere Trump a chiedere il via libera del parlamento, ma i repubblicani si sono opposti come continuano a fare da gennaio, rinunciando al rispetto della legge e piegandosi al volere di un presidente che accentra tutti i poteri.

In questa vicenda, come in altre, Trump vuole prima di tutto proiettare un’immagine di potenza senza ostacoli. I destinatari del messaggio sono i contropoteri degli Stati Uniti, i narcotrafficanti e i paesi dell’America Latina.

Trump si chiede ormai apertamente se lanciare degli attacchi aerei sul territorio venezuelano e, secondo il New York Times, ha autorizzato la Cia a condurre azioni contro il regime di Caracas. Con il pretesto della lotta al traffico di droga, è forse entrato nella logica di un rovesciamento del regime di Nicolás Maduro in Venezuela? Il presidente venezuelano è aggrappato al potere dopo aver truccato le elezioni lo scorso anno, ma Trump vuole davvero rischiare di lanciarsi in un cambio di regime, un obiettivo che gli Stati Uniti non sono riusciti a ottenere nel recente passato?

Una politica ottocentesca

I paesi dell’America Latina osservano con apprensione l’attuazione di una nuova “dottrina Monroe”, dal nome di James Monroe, quinto presidente degli Stati Uniti eletto all’inizio dell’ottocento.

All’epoca Monroe aveva indicato il continente americano, da nord a sud, come zona di influenza degli Stati Uniti, scagliandosi contro le ingerenze extra-americane e le potenze coloniali europee cacciate dal continente. Con il tempo, però, quella dottrina è diventata un’ideologia dell’imperialismo statunitense, prima nell’ottocento e poi nel novecento, soprattutto durante la guerra fredda.

Trump è molto legato alla politica ottocentesca. D’altronde il suo punto di riferimento è il presidente William McKinley (di cui ha appeso il ritratto nello studio ovale) eletto alla fine dell’ottocento e soprannominato “il presidente imperialista”.

Dopo il suo ritorno alla Casa Bianca, Trump ha dichiarato di voler recuperare il canale di Panamá, ha imposto dazi pesanti al Brasile per sostenere il suo amico Jair Bolsonaro e oggi non esita a immischiarsi negli affari interni argentini, promettendo al paese l’enorme aiuto finanziario di cui ha bisogno solo a condizione che il suo alleato Javier Milei vinca le imminenti elezioni di metà mandato.

La diplomazia delle cannoniere nel mar dei Caraibi rientra nella logica del ritorno alla legge del più forte. Per Trump, affondare qualche barca nel totale disprezzo della legalità vale la pena.

(Traduzione di Andrea Sparacino)

Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it