Giorni fa ascoltando un podcast a cui sono affezionato, De Core Podcast, mi ha fatto riflettere l’osservazione di un ospite, il famoso conduttore radiofonico Linus. Parlando della guerra a Gaza e in generale di quanto la sua generazione sia arrivata a vedere così da vicino lo spettro di un conflitto, Linus si chiedeva com’era possibile che un paese piccolo come Israele (grande quanto la Lombardia e con gli stessi abitanti della Lombardia), senza petrolio né altre fonti energetiche, fosse diventato così ricco e potente (in realtà è andato anche oltre, affermando che nessuno può dire niente su Israele perché controlla il resto dell’occidente).

Nelle stesse ore veniva annunciato il premio Nobel per l’economia, che quest’anno è andato a tre studiosi – lo statunitense-israeliano Joel Mokyr, il francese Philippe Aghion e il canadese Peter Howitt – per il loro lavoro sull’impatto delle nuove tecnologie sulla crescita economica. Forse una risposta (parziale) alle domande di Linus arriva proprio da questo Nobel, che è molto più importante di quanto si pensi e dovrebbe far riflettere tutti, soprattutto in Italia, un paese la cui economia è ormai da decenni praticamente ferma, come i salari dei suoi lavoratori.

In un comunicato la Banca di Svezia, che ogni anno assegna il Nobel per l’economia, spiega che “da più di due secoli – un fatto inedito nella storia umana – il mondo ha conosciuto una crescita sostenuta, che ha permesso a tantissime persone di uscire dalla povertà e allo stesso tempo ha posto le basi della nostra ricchezza attuale. Gli economisti premiati quest’anno spiegano come l’innovazione costituisca la spinta per un ulteriore progresso”.

Questa condizione, aggiunge la Banca di Svezia, è un’eccezione assoluta: “Nella maggior parte della storia umana la normalità è stata la stagnazione. Nonostante varie invenzioni importanti, che in alcuni casi hanno migliorato le condizioni di vita delle persone, alla fine la crescita si è sempre stabilizzata”. Il lavoro dei vincitori, si legge nel comunicato, “dimostra che la crescita economica non può essere data per scontata”.

Proprio la straordinaria capacità di innovare è uno dei fattori che ha permesso i progressi di Israele, un paese che, come recita il titolo di un bellissimo saggio di Anna Momigliano che ho letto quest’estate, è letteralmente “fondato sulla sabbia”. Capacità che è molto più a rischio di quanto si pensi: non solo a causa dei nemici di Israele, ma anche (e soprattutto, forse) a causa delle dinamiche interne alla stessa società israeliana, in cui guadagnano sempre più influenza i leader ultraortodossi, poco inclini alla democrazia e alla tolleranza e convinti che, come scrive Momigliano, “tutta la terra promessa appartiene al popolo ebraico” per diritto divino e che opprimere i palestinesi invece di includerli in fondo sia un passaggio obbligato, in barba ai princìpi umanistici e sociali che ispirarono ai pensatori e ai pionieri sionisti l’idea di fondare con Israele una casa sicura per gli ebrei di tutto il mondo.

Ma questa è un’altra storia: a chi ha voglia di approfondire consiglio di leggere L’impunità dei coloni, l’inchiesta pubblicata da Internazionale per la nuova collana di tascabili Extralarge, e di seguire la newsletter Mediorientale curata dalla mia collega Francesca Gnetti.

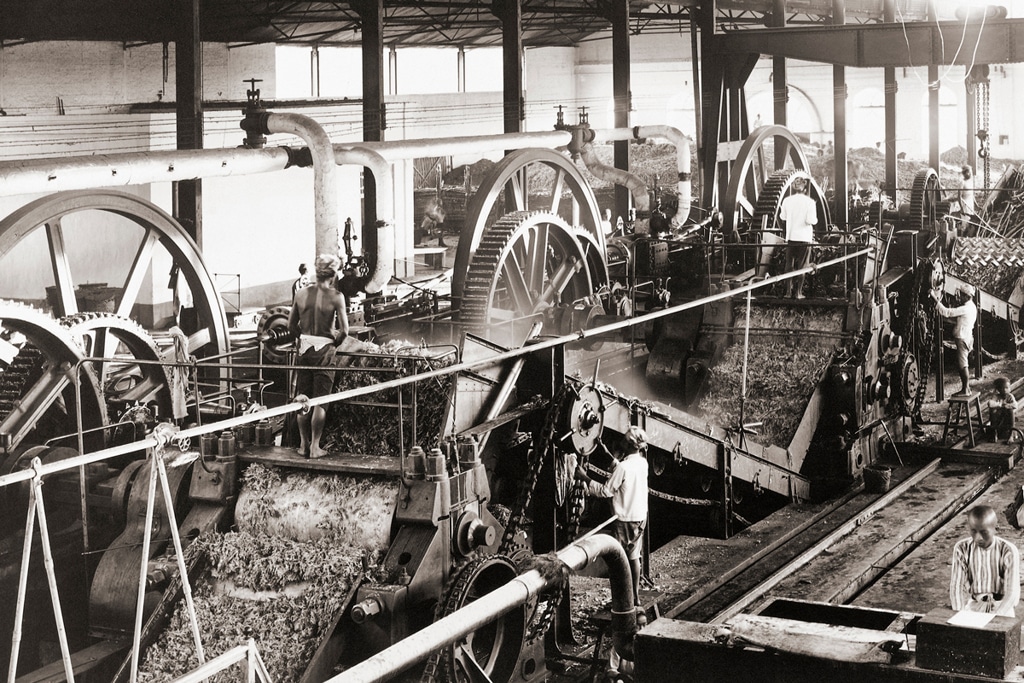

Nei suoi studi Joel Mokyr, storico dell’economia che insegna alla Northwestern university, negli Stati Uniti, e all’università di Tel Aviv, in Israele, ha dimostrato che la base della crescita senza precedenti dell’economia in occidente è dovuta all’applicazione del metodo scientifico, cioè al fatto che gli esseri umani hanno cominciato a chiedersi perché e come funzionavano le cose. È questo che ha permesso in Europa la rivoluzione industriale. Perché poi proprio in Europa e non altrove? Mokyr sottolinea che non ci può essere crescita economica senza una società che si apre alle idee e ai cambiamenti.

L’Europa è il luogo del mondo che per primo ha cominciato a distaccarsi da una società fondata sui dogmi (religiosi e non) considerati immutabili: furono i mercanti medieviali tra i primi a pensare che ci si potesse arricchire e godere della vita mentri si era ancora sulla Terra, senza per forza aspettare la vita eterna predicata dalla chiesa; furono Niccolò Copernico e Galileo Galilei a usare la ragione per mettere in dubbio teorie date per secoli come verità assolute.

Da tutto questo è nata una spinta al progresso, all’innovazione, all’emancipazione e alla crescita che arriva fino a noi. Un percorso tutt’altro che lineare, non certo privo di contraddizioni, ingiustizie, disparità, episodi ignobili: non a caso il filosofo tedesco Immanuel Kant parlava di “legno storto dell’umanità”. A questo proposito, Philippe Aghion e Peter Howitt sono stati premiati anche per aver studiato i meccanismi alla base della crescita sostenibile.

Hanno elaborato un modello matematico per quella che l’economista austriaco Joseph Schumpeter chiamava “distruzione creativa”: quando un prodotto nuovo e migliore entra sul mercato, le aziende rimaste ferme al passato vengono penalizzate e spesso spazzate via. Questa distruzione, spiegano Aghion e Howitt, crea conflitti che devono essere gestiti in modo costruttivo, da un lato perché l’innovazione non sia ostacolata dai poteri consolidati e dall’altro perché si aiuti chi rischia di restare indietro.

Uno scenario che potrebbe presentarsi presto, per esempio, con l’arrivo di nuove tecnologie basate sull’intelligenza artificiale. E che potrebbe provocare danni se dietro l’innovazione non ci sarà una società che discute sui problemi. Eppure molti oggi vedono nella Cina la dimostrazione del fatto che un paese può evolversi senza necessariamente passare da una società aperta. Sarà, tuttavia non bisogna dimenticare che il colosso asiatico è una “megamacchina”, un sistema dispotico che ha il dominio assoluto della produzione materiale e spirituale di un paese.

La megamacchina non può tollerare qualsiasi pensiero e invenzione che metta a rischio il proprio potere. Resta da capire come si comporterà di fronte a una spinta all’innovazione in questo momento fortissima, ma per sua natura imprevedibile e caotica. Qualche anno fa il governo sferrò un attacco durissimo alle aziende tecnologiche (a quelle di Jack Ma in primis) perché considerate troppo libere. Pechino le ha riaccolte di recente, dopo che ha capito l’importanza dell’intelligenza artificiale nella sfida agli Stati Uniti. Vedremo cosa succederà in futuro, se gli effetti dell’innovazione non dovessero confermare i programmi e le priorità del Partito comunista cinese.

Intanto anche gli Stati Uniti sembrano orientati verso un assolutismo di tipo cinese e hanno cominciato a distruggere le basi di quella società aperta che ha fatto la fortuna della loro economia. Resta l’Europa con le sue enormi contraddizioni.

La speranza è che non abbandoni i principi di libertà e apertura che ne hanno favorito lunghi anni di prosperità e pace. Il pensiero libero è lo strumento più potente nelle mani dell’essere umano. In una delle sue ultime opere, Fondamenti della repubblica mondiale, Giuseppe Antonio Borgese faceva l’esempio di Icaro: “La leggenda di Icaro, che fissò con la cera sulle sue spalle le ali costruite da Dedalo e volò dalla sua isola di Creta in direzione del sole, è un mito, poesia, nel senso di finzione poetica. Ma il convinto impegno dell’uomo di riuscire a volare, sapendo che un giorno ci sarebbe riuscito, è un altro mito. Poesia nel senso di visione creativa. Leonardo la prese seriamente, investendo molto tempo nell’impresa, a quanto si dice. Alla fine, un uomo di nome Orville Wright a Kitty Hawk decollò davvero, lontano migliaia di miglia e migliaia di anni dalla impresa leggendaria di Icaro”.

Questo testo è tratto dalla newsletter Economica.

|

Iscriviti a Economica |

La newsletter su economia e lavoro. A cura di Alessandro Lubello. Ogni venerdì.

|

| Iscriviti |

|

Iscriviti a Economica

|

|

La newsletter su economia e lavoro. A cura di Alessandro Lubello. Ogni venerdì.

|

| Iscriviti |

Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it