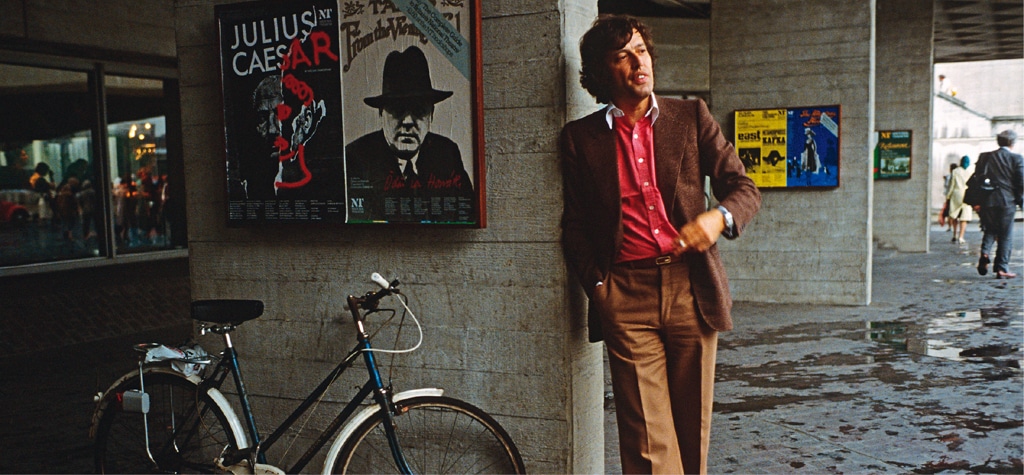

La biografia di Tom Stoppard scritta da Hermione Lee (Tom Stoppard: a life, appena uscita nel Regno Unito) è compresa tra due foto: quella in copertina e quella sul retro. Sono un indizio della doppia identità di uno dei maggiori drammaturghi contemporanei.

La prima foto ritrae il raffinato scrittore. La seconda mostra un bambino ebreo cecoslovacco felicemente assorto mentre sfoglia un libro. La domanda al cuore della biografia è: come ha fatto Tomáš Straussler, il figlio di un medico mitteleuropeo, a diventare sir Tom Stoppard?

Stoppard è una bestia rara. Ha avuto successo sia nel teatro finanziato dallo stato sia in quello commerciale. Ma anche se apprezzato, non è stato sempre pienamente accolto dalla comunità, per lo più di sinistra, dei teatranti britannici. La maggior parte di loro non lodava le politiche di Margaret Thatcher, come fece Stoppard (che ne apprezzava tanto il pugno di ferro con i sindacati quanto l’anticomunismo). William Gaskill, leggendario direttore del Royal Court, riassumeva così la politica del teatro di Londra: “Mai mettere in scena un’opera di Stoppard”.

Marchingegni teatrali

Solo nel 2006 il Royal Court si è riconciliato con Stoppard allestendo Rock ’n’ roll, un’opera che va dalla primavera di Praga al crollo dell’Unione Sovietica, dai Velvet Underground alla rivoluzione di velluto. Stoppard è un maestro delle connessioni inaspettate: I mostri sacri, il suo lavoro del 1974, è uno stupefacente marchingegno teatrale che si basa sul fatto che nel 1917 Lenin, Tristan Tzara e Joyce si trovavano tutti casualmente a Zurigo.

La foto di copertina ci mostra lo Stoppard sicuro di sé, famoso e affascinante. Ma c’è una certa circospezione nel suo sguardo, come se non volesse essere esaminato da vicino. E c’è stata un’epoca in cui sarebbe stato difficile immaginarlo a collaborare a una sua biografia.

Il viaggio di Stoppard avviene sullo sfondo delle catastrofi e delle trasformazioni, storiche e geografiche, del ventesimo secolo. Va dall’Europa dell’anteguerra alle ricche contee britanniche, dall’emarginazione all’inclusione, dal ruolo di giornalista e critico a quello di drammaturgo. E dalla strepitosa irriverenza di Rosencrantz e Guildenstern sono morti _fino a _Leopoldstadt, la sua opera teatrale più rivelatrice e personale, che ha debuttato a gennaio del 2020.

Al cuore della struttura a scatole cinesi di Leopoldstadt c’è Leo, rampollo di una famiglia ebrea viennese. L’opera segue la storia della famiglia dalla Vienna di fine ottocento al 1955. Leo, nato Rosenbaum, prende il cognome del patrigno – proprio come Stoppard – e diventa Leo Chamberlain, un immaturo scrittore che sa poco del proprio passato.

Non è un’esagerazione vedere in Leo un triste ritratto dell’artista da giovane. Lee descrive _Leopoldstadt _come un “atto di risarcimento” di Stoppard, un’opera che riflette su quell’identità ebraica più o meno ignorata fino al 1993, quando scoprì il destino di molti familiari della madre, vittime dell’olocausto.

È sorprendente che un drammaturgo autodidatta (Stoppard cominciò come giornalista senza aver mai frequentato l’università), e con la reputazione di confondere e incantare il pubblico con un’apparente onniscienza, sia stato per anni così poco curioso del proprio passato. Le sue prime opere possono essere considerate dei diversivi per distogliere l’attenzione dal loro autore.

Il futuro Tom Stoppard nacque Tomáš Straussler il 3 luglio del 1937 a Zlín, in Cecoslovacchia. Era il secondo dei due figli di Marta ed Eugen, un medico che lavorava nell’ospedale della fabbrica di scarpe Bata. Nel 1939 Eugen si trasferì con la famiglia a Singapore, dove stavano costruendo una grande fabbrica Bata.

Nel 1942, quando Stoppard non aveva ancora cinque anni, Singapore finì in mano giapponese. Tomáš , il fratello maggiore Petr e la madre Marta salparono in fretta e furia a bordo di una nave che li portò in India. Il padre rimase a Singapore e quasi certamente morì circa un mese dopo la partenza della famiglia. La sua morte diventò parte della cortina di silenzio che cadde sulla storia familiare. Un silenzio che si fece assoluto quando Marta, in India nel 1945, sposò il maggiore britannico Kenneth Stoppard e la famiglia si trasferì nel Regno Unito.

Senza causa

Da giornalista ambizioso qual era, Stoppard ha assunto diverse personalità, e ha fatto lo stesso nelle sue opere. Il lavoro teatrale che l’ha fatto conoscere al mondo, Rosencrantz and Guildenstern sono morti, andato in scena per la prima volta al Fringe festival di Edinburgo nel 1966, è pieno di immagini doppie; nel suo racconto spionistico Hapgood ci sono dei gemelli e in _Notte e giorno _identità duplici. È come se fosse inconsapevolmente cosciente della sua doppia eredità, anche se si era trasformato nel classico gentiluomo inglese di campagna, amante del cricket, e in quello che Lee chiama “un drammaturgo senza una causa, eccetto quelle della bella lingua e dell’arte”.

Alla fine Stoppard ha trovato la sua causa nel sostegno al dissidente ceco Václav Havel e più recentemente al Teatro libero di Bielorussia. Queste cause hanno contaminato la sua scrittura: più Stoppard ha scavato le sue radici, più le sue opere sono diventate aperte, oneste, ricche e sfumate. Il giovane scaltro e un po’ pazzo che scrisse Acrobati _e _Il vero ispettore Hound _è molto lontano dal maturo e consapevole autore della trilogia _La costa dell’Utopia (2002), ambientata nella Russia dell’ottocento, e di Leopoldstadt.

Stoppard è un drammaturgo notevole, ma è stato raramente rivoluzionario. Se in quanto “drammaturgo senza una causa” il giovane Stoppard fu politicamente distante dai suoi colleghi, non fu nemmeno al passo con il radicalismo dei loro metodi: non è stato un grande innovatore teatrale. Rimase lontano dal teatro sperimentale degli anni sessanta e settanta. I critici che osannarono la doppia cornice temporale di Arcadia, indubbiamente ingegnosa, trascurarono il fatto che autori di nicchia degli anni settanta e ottanta come Sarah Daniels avevano già sperimentato simili congegni scenici.

Ma il teatro britannico ha senz’altro bisogno di varietà. Crescendo e attingendo alla propria storia, Stoppard è arrivato a creare opere che non solo incantano il pubblico, ma hanno pure la capacità di commuoverlo. Il tutore Septimus, uno dei personaggi di Arcadia, osserva tristemente: “Quando avremo svelato ogni mistero e perso ogni significato, saremo soli in una riva deserta”. Se il drammaturgo che comprende il suo mistero e la sua storia non è meno solo, suggerisce la bella biografia di Lee, è però un artista molto più potente di quello che rifiuta di riflettere su di sé. ◆ nv

Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it

Questo articolo è uscito sul numero 1389 di Internazionale, a pagina 89. Compra questo numero | Abbonati