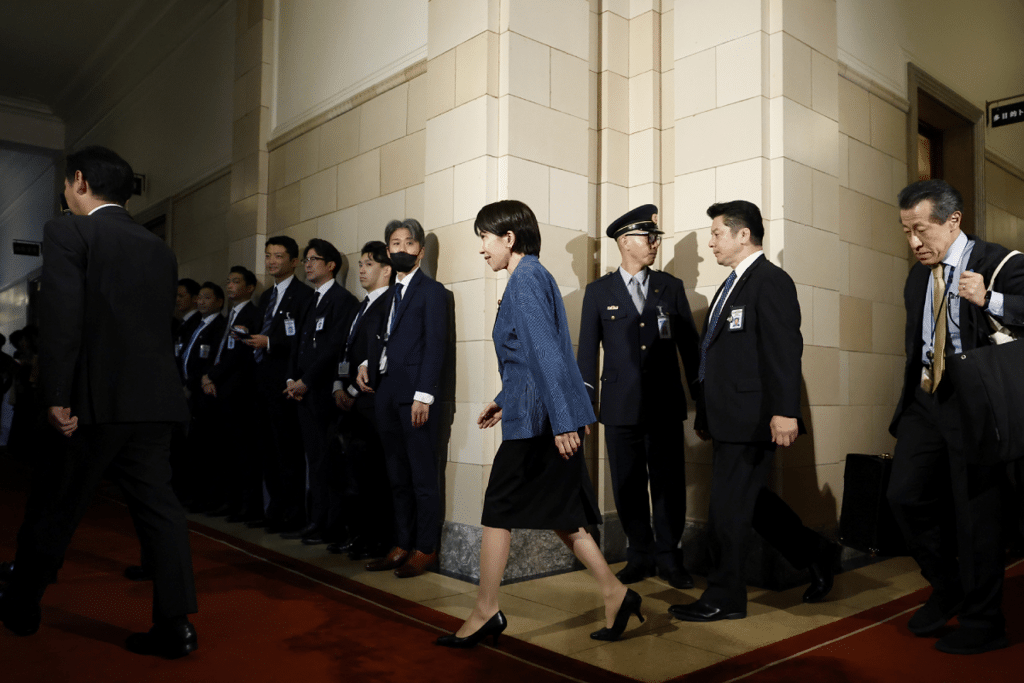

Cina e Giappone sono ai ferri corti. La crisi diplomatica innescata da una dichiarazione della prima ministra giapponese Sanae Takaichi il 7 novembre rischia di avere effetti pesanti, anche dal punto di vista economico. Rispondendo a una domanda di un deputato dell’opposizione in parlamento, Takaichi ha detto che, nell’ipotesi di un attacco armato cinese a Taiwan e di un eventuale intervento statunitense in difesa di Taipei, il Giappone avrebbe potuto dispiegare le Forze di autodifesa (Fda).

Le Fda sono le forze armate giapponesi che, secondo la costituzione imposta dagli Stati Uniti durante l’occupazione nel dopoguerra, possono essere usate solo in caso di attacco diretto al territorio giapponese, in funzione difensiva, dunque. Negli anni, in realtà, la capacità d’azione delle Fda è stata ampliata, ma non a tal punto. Takaichi ha detto che un attacco cinese a Taiwan costituirebbe una minaccia alla sopravvivenza del Giappone e alla libertà della popolazione giapponese e quindi consentirebbe il dispiegamento delle Fda fuori dalle acque territoriali giapponesi.

“Minaccia alla sopravvivenza del Giappone” è una formula contenuta in una legge del 2015 voluta dal predecessore e mentore politico di Takaichi, il premier Shinzō Abe, per modificare l’articolo 9 della costituzione, quello cosiddetto “pacifista” perché impedisce al Giappone di avere delle forze armate. La stessa legge, scrive Nikkei Asia, ha sollevato la controversa prospettiva dell’autodifesa collettiva, in base a cui Tokyo potrebbe autorizzare le Fda a usare la forza se “un paese straniero con una stretta relazione con il Giappone” dovesse essere attaccato e, di conseguenza, la vita e la libertà del Giappone dovessero essere in “chiaro pericolo”. Nel caso di un attacco a Taiwan, ha detto Takaichi, si creerebbero esattamente queste condizioni.

Dimostrazioni di forza

Takaichi non ha detto una falsità: Taiwan è molto vicina al territorio giapponese e se fosse attaccata la minaccia per il Giappone, considerando anche che ospita basi militari statunitensi, sarebbe reale. Se n’è avuto un assaggio nel 2022, quando la Cina fece delle esercitazioni militari vicino a Taiwan in cui lanciò nove missili balistici, di cui cinque finirono nella zona economica esclusiva giapponese, vicino a Okinawa. Ma non era certo il modo e il momento in cui fare certe dichiarazioni, totalmente gratuite.

La reazione cinese è stata durissima. Pechino considera Taiwan come un affare interno e ha chiesto a Takaichi di ritrattare le sue dichiarazioni. Ha convocato l’ambasciatore giapponese a Pechino per protestare formalmente e ha detto che le parole della prima ministra minano le basi politiche dei rapporti tra i due paesi. Il console generale cinese a Osaka ha fatto un post al vetriolo su X, che poi è stato cancellato, in cui parlava di decapitare qualcuno o qualcosa, non è chiaro, ma di certo un messaggio molto poco diplomatico.

Takaichi ha mandato in Cina un alto funzionario del ministero degli esteri, senza però ottenere molto in termini di distensione. Anzi. La Cina ha inviato la guardia costiera nelle acque intorno alle isole Senkaku– amministrate dal Giappone ma rivendicate dalla Cina, che le chiama Diaoyu – e dei droni militari oltre il territorio più occidentale del Giappone, l’isola di Yonaguni, vicino alla costa orientale di Taiwan.

Conseguenze economiche

Alle dimostrazioni di forza sono seguite le misure che minacciano danni economici seri a Tokyo: Pechino ha rivolto un avviso ai cittadini cinesi diretti in Giappone, sia studenti sia turisti, e una decina di compagnie aeree hanno offerto rimborsi completi a chi rinunciava al viaggio. Si stima che in pochi giorni ne abbiano approfittato in 500mila. Come conseguenza immediata, le azioni delle aziende turistiche e di vendita al dettaglio giapponesi hanno subìto un forte calo. In Cina sono state sospese anche le uscite dei film giapponesi e molti eventi interculturali sono stati cancellati.

Giovedì Pechino ha anche annunciato la sospensione delle importazioni di prodotti ittici dal Giappone, riprese di recente dopo che nel 2023 erano state sospese a causa della decisione delle autorità giapponesi di sversare nel mare le acque di scarico della centrale nucleare di Fukushima Daiichi. Un quinto delle esportazioni di prodotti ittici giapponesi va in Cina, e dalla Cina arriva il numero di gran lunga più consistente di turisti in Giappone. Dunque le conseguenze della ritorsione cinese possono essere pesanti.

Alcuni analisti accusano Pechino di disonestà e di aver deliberatamente esagerato nel reagire a una dichiarazione in cui Takaichi diceva semplicemente il vero. Queste analisi, però, non tengono conto del fatto che Takaichi fa parte dell’ala più a destra del Pld e viene da una cultura politica ultranazionalista e revisionista rispetto alla storia del Giappone imperialista. Il suo mentore, Shinzō Abe, già sosteneva che il Giappone doveva assumere un ruolo più attivo in un mondo diventato più complesso. E la nuova premier è una dichiarata sostenitrice dell’aumento della spesa militare, che ha promesso di portare al 2 per cento del pil entro la fine di quest’anno fiscale (cioè entro marzo 2026), obiettivo che nel 2022 l’allora premier Kishida si era prefissato per l’anno fiscale 2026-2027.

Il Giappone si sta allontanando sempre più dalla cultura pacifista che l’ha contraddistinto nei decenni dopo la seconda guerra mondiale, anche perché sta cambiando il rapporto con il principale alleato in campo difensivo: gli Stati Uniti. Già nel suo primo mandato, Donald Trump aveva messo in chiaro che intendeva far pagare di più agli alleati asiatici – Corea del Sud e Giappone – l’ombrello difensivo offerto da Washington, che nei due paesi ha rispettivamente 120 e un’ottantina di basi militari.

Il Giappone, con 55mila militari statunitensi, è il paese al mondo che ne ospita di più. Il fatto, poi, che gli Stati Uniti si stiano ritirando in molti ambiti a livello internazionale sta cambiando gli equilibri globali e questo porta necessariamente alleati come il Giappone a riconsiderare alcune cose, soprattutto in materia di difesa.

Non è chiaro cosa Takaichi voglia fare e se ci riuscirà, dato che politicamente è debole (il Pld non ha la maggioranza in parlamento), dunque dovrà contare sull’appoggio dell’opposizione per far passare eventuali riforme. Il partito di governo è orfano dell’alleato che per decenni ha controbilanciato la sua natura più estremista. Il Kōmeitō, braccio politico dell’organizzazione buddista Soka Gakkai, era in un certo senso il garante di certe istanze più moderate, in primis il pacifismo. Non solo, a quanto pare il Kōmeitō ha sempre avuto un contatto diretto con Pechino, agevolando il dialogo tra i due governi a livello ufficiale e informale. Ora il rischio per Tokyo è di avere un governo di destra senza freni.

Questo testo è tratto dalla newsletter In Asia.

|

Iscriviti a In Asia |

Cosa succede in Asia e nel Pacifico. A cura di Junko Terao. Ogni sabato.

|

| Iscriviti |

|

Iscriviti a In Asia

|

|

Cosa succede in Asia e nel Pacifico. A cura di Junko Terao. Ogni sabato.

|

| Iscriviti |

Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it