Questo articolo è stato pubblicato il 1 marzo 2002 nel numero 426 di Internazionale.

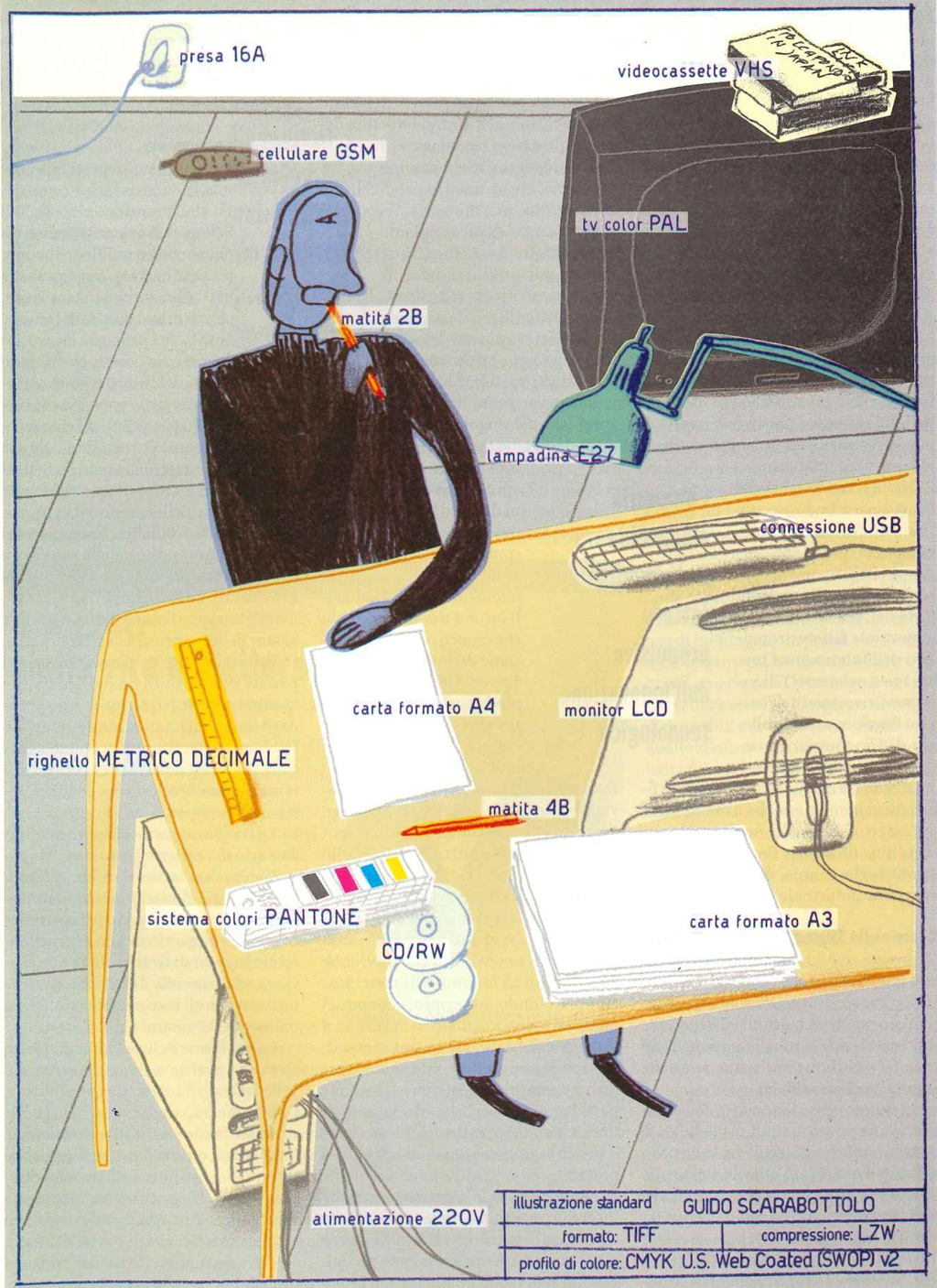

Il mondo in cui viviamo è standardizzato. un paio di pantaloni taglia 32-34 calza più o meno sempre allo stesso modo, che sia Levi’s o Gap. La spina di un telefono Panasonic entra nella presa di casa come quella di un’altra marca. Con lo stereo dell’auto possiamo ascoltare sia un cd della più piccola casa discografica olandese sia l’ultima novità della Bmg. Questo tipo di standardizzazione può sembrare scontato, ma senza gli standard non ci sarebbero né produzione né comunicazione di massa. Come dire che non esisterebbe un’economia moderna.

Secondo l’Istituto nazionale statunitense degli standard e della tecnologia, oggi il numero complessivo degli standard mondiali sta per raggiungere quota 800mila. Eppure basta tornare indietro di un secolo e mezzo per scoprire un’economia americana in cui gli standard non esistevano. Fu il 21 aprile 1864 che un signore di nome William Sellers impresse una svolta decisiva. Quella sera Sellers intraprese la prima, vittoriosa battaglia per la standardizzazione, e la cominciò con un’umile vite. La posta in gioco non era l’affermazione di uno standard particolare, ma il riconoscimento dell’importanza degli standard. Per vincere Sellers si avvalse della propria competenza tecnica, ma anche di conoscenze politiche, di un’intelligente strategia e della propria disponibilità ad anteporre il progresso al tornaconto personale di amici e colleghi.

Quella sera di aprile un folto gruppo di ingegneri e produttori di congegni meccanici si affollava nella sala conferenze dell’Istituto Franklin, l’associazione professionale di questi signori. Sellers era il nuovo presidente dell’Istituto e tutti aspettavano di sentirlo parlare in pubblico per la prima volta. Nell’ambiente Sellers era considerato una leggenda vivente: il più abile produttore di ferramenta del suo tempo. Dopo avere cominciato la carriera a 14 anni come apprendista meccanico, a 21 Sellers era già riuscito ad aprire un negozio tutto suo e dieci anni dopo era a capo del più importante laboratorio di macchinari di tutta Filadelfia, il principale centro dell’industria meccanica di precisione d’America. Se Sellers insisteva sul fatto che gli standard nazionali erano necessari, voleva proprio dire che era un’idea da prendere sul serio.

Il suo discorso, Su un sistema uniforme di filettature per viti, si collocava sullo sfondo di una guerra, quella tra Nord e Sud, che avrebbe amplificato l’eco dell’appello di Sellers in favore di uno standard nazionale. “In questo paese”, osservò Sellers, “non è stato fatto alcun tentativo organizzato per stabilire un qualsiasi sistema: ogni produttore ha adottato quello che a suo giudizio era il migliore o il più conveniente”. A quel tempo le viti, i dadi e i bulloni americani erano realizzati in dimensioni diverse da ciascun laboratorio e non c’era modo di essere certi che i bulloni di due laboratori situati in strade diverse – per non parlare di città diverse – sarebbero stati uguali. “Quest’imperfezione così grave deve smettere di esistere”, aveva decretato Sellers.

La vite americana

Posto che Sellers avesse ragione e che il paese dovesse adottare uno standard, qual era il migliore? Sellers riconobbe che il cosiddetto standard Whitworth per la viteria stava guadagnando rapidamente terreno in Inghilterra e che alcuni laboratori americani l’avevano già adottato. Tuttavia Sellers era convinto che l’America avesse bisogno di un proprio sistema di riferimento, in grado di rispondere alle esigenze della fiorente economia di un paese che si stava industrializzando a ritmi sempre più serrati. Perciò dedicò la parte centrale del suo discorso alla presentazione di una nuova vite di sua invenzione, provvista di una filettatura innovativa e genuinamente americana.

La particolarità di quel progetto, che si poteva applicare sia ai dadi e ai bulloni sia alle viti, consisteva nella forma della filettatura, cioè della cresta metallica elicoidale che si sviluppa intorno al gambo della vite. Questa cresta determina la solidità della vite e la sua durevolezza, oltre che la facilità con cui la vite stessa può essere fabbricata (vedi scheda a pagina 43).

Il pubblico fu conquistato dalla nuova vite di Sellers. Un costruttore meccanico di nome Algernon Roberts propose che venisse formato un comitato per valutare lo standard di Sellers rispetto a quello di Whitworth. Un mese dopo il comitato si pronunciava all’unanimità a favore dello standard di Sellers. Ben presto le officine e le agenzie governative di tutto il paese ricevettero una nota che le sollecitava ad adottarlo.

Nella seconda metà del Diciannovesimo secolo l’industria meccanica americana era quello che l’industria informatica sarebbe diventata nella seconda metà del Ventesimo: il più importante fattore propulsivo dell’innovazione tecnologica nel paese. Gli ingegneri meccanici dell’Istituto Franklin e i loro colleghi di Cincinnati, Providence e Rhode Island, costruivano torni, piallatrici, trivelle e filettatrici in maniera che altre aziende potessero fabbricare fucili, orologi e macchine da cucire. Fornivano l’infrastruttura che permise il decollo della Rivoluzione industriale.

Come nella Silicon Valley

Gli ingegneri e fabbricanti di macchinari si proclamavano “meccanici scientifici”. Lo stesso Istituto Franklin era stato fondato perché la cultura dell’élite delle officine aveva bisogno di una sede in cui riunirsi e parlare delle scoperte e delle innovazioni scientifiche.

In questo senso l’industria dell’utensileria meccanica fu simile a quello che è stata in anni recenti la Silicon Valley. Negli anni d’oro della Valley lo stereotipo voleva che progettisti e programmatori si alzassero al mattino e andassero a lavorare non per la Intel, la Hewlett Packard o la Fairchild, ma proprio per la Silicon Valley. I programmatori si scambiavano consigli e trucchi perché quello che gli premeva non era tanto il proprio interesse, quanto risolvere i problemi. Allo stesso modo i produttori di macchinari cui si rivolgeva Sellers si erano dedicati a qualcosa di più grande delle loro ditte: qualcosa che si sarebbe potuto definire “progresso tecnologico”.

La proposta di Sellers sembrava ragionevole. Eppure molti dei suoi colleghi la ritenevano una minaccia. Si consideravano un po’ degli artigiani: pur costruendo macchine progettate per produrre beni di massa, non impiegavano ancora tecniche di produzione di massa. Nei primi anni del secolo, per esempio, gli armaioli costruivano i moschetti artigianalmente, un pezzo alla volta, secondo le specifiche del singolo acquirente. All’epoca della guerra di Secessione si cominciarono a produrre fucili a canna rigata in milioni di esemplari. L’avvento dei pezzi intercambiabili contribuì a decidere le sorti della guerra, anche se in questo processo gli armaioli furono ridotti a poco più che esperti nella manutenzione delle armi.

Eppure le macchine che producevano parti di fucile per gli arsenali dell’Unione erano a loro volta dei pezzi unici. Ai fabbricanti di macchinari andava benissimo: non avevano nessuna voglia di fare la fine degli armaioli. Ridurre tutta la minuteria come dadi e bulloni entro i confini dello standard non era come standardizzare le macchine che sfornavano parti dell’uniforme; tuttavia i fabbricanti di macchine vedevano in questo il primo passo su un sentiero scivoloso che li avrebbe portati dritti all’inferno della mercificazione. In fondo, in termini economici qualsiasi cosa sia tagliato su misura ha il vantaggio di fidelizzare i clienti. Se qualcuno compra da te un tornio, prima o poi dovrà tornare per sostituire le viti o le parti logore. Ma se le viti diventano intercambiabili, i clienti avranno meno bisogno di te e si preoccuperanno di più del prezzo.

Questo Sellers lo sapeva bene: anche lui era un artigiano e fino alla fine della sua vita gli utensili che usava rimasero pezzi unici fatti espressamente per lui. Eppure sapeva anche che le parti intercambiabili e la produzione di massa erano inevitabili. Ecco perché, quando progettò la sua vite, cercò di realizzarne una che si potesse produrre più facilmente, più a buon mercato e più rapidamente di qualsiasi altra.

La nuova economia

Quelle viti erano la sua risposta alla nuova economia, in cui si dava molto peso alla velocità, alle quantità e al costo. Ma Sellers non era così ingenuo da pensare che un’idea vincente potesse bastare. Sapeva che la battaglia sarebbe stata dura, perciò prima ancora di rendere nota la sua proposta lavorò sodo dietro le quinte, costruendo le basi del futuro trionfo. All’epoca della conferenza, aveva già convinto quattro delle più grandi officine meccaniche della costa orientale a usare le sue viti. Lo standard lanciato da Sellers era valido, ma avere ottime referenze non guastava. Sellers veniva da un’agiata famiglia di Filadelfia. Era amico dei maggiori imprenditori della sua città e aveva gestito un’officina meccanica a Providence, un altro importante centro manifatturiero. Tra i suoi clienti c’erano alcune delle maggiori aziende del paese.

Sellers ostentò tutti questi rapporti perché aveva capito fin dall’inizio che quando si tratta di istituire uno standard, la quantità di moto è un fattore fondamentale. Il successo genera successo. Sellers sembrava seguire una strategia che sarebbe stata poi definita “gestione delle aspettative”.

La rapida adozione della vite Sellers da parte di un ristretto numero di soggetti chiave aveva creato un’atmosfera di inevitabilità. Probabilmente Sellers si era reso conto che prima o poi si sarebbe raggiunto un punto di non ritorno. Sarebbe bastato dare abbastanza importanza alla faccenda della vite e alla fine tutti, perfino gli ingegneri meccanici più indipendenti, si sarebbero allineati.

La conferma della validità di questa strategia giunse nella primavera del 1868, quando il segretario della Marina, Gideon Welles, commissionò uno studio sull’effettiva necessità di uno standard. La Marina cominciò con una relazione tecnica, che riscontrò l’effettiva superiorità della filettatura Sellers sulla Whitworth. Tuttavia la differenza non era decisiva. Gli alti papaveri volevano scoprire quale fosse la vite che “con ogni probabilità sarebbe stata generalmente preferita e adottata”.

La Marina scoprì che la vite Sellers, che pure aveva solo tre anni, era di gran lunga più diffusa della Whitworth, che ne aveva 27. La cosa fece un certo effetto sugli ufficiali della Marina che interpretarono questa popolarità come un segno di qualità. Diede credito al verdetto del mercato. E alla fine si espressero a favore della filettatura Sellers, prendendo una decisione che dimostrò quale efficacia potesse avere un’oculata gestione delle aspettative.

Naturalmente l’attestazione di fiducia della Marina dimostrava anche quanto fosse stata efficace la rete dei vecchi amici di Sellers, dato che molte delle aziende visitate dagli ufficiali durante la loro inchiesta – se non tutte – avevano stretti rapporti con lui. Lo stesso si ripeté di lì a un anno, quando la ferrovia della Pennsylvania fu la prima compagnia ad adottare lo standard Sellers. Le ferrovie sapevano che era necessario creare una rete nazionale e per questo motivo i binari della Central e dell’Union Pacific erano stati collegati in modo da formare un unico percorso transcontinentale. Ma per sfruttare questo tipo di collegamenti, le carrozze delle compagnie ferroviarie avrebbero dovuto avere viti che fossero reperibili ovunque negli Stati Uniti. Perciò serviva proprio quello che Sellers stava offrendo. Certo, il fatto che Sellers fosse nel comitato direttivo della Ferrovia della Pennsylvania non poté che giovare.

Tre anni dopo anche l’Associazione dei mastri carrozzieri e quella dei mastri meccanici si adeguarono alla tendenza generale, e nel 1883 non c’era praticamente più nessuna ferrovia nel paese che non usasse le sue viti. E se una compagnia ferroviaria adottava lo standard Sellers, lo stesso dovevano fare tutti i suoi fornitori. Alla fine del secolo lo standard Sellers era di fatto universalmente accettato in America e nel 1901, in occasione del Conferenza generale di pesi e misure, fu adottato anche in Europa.

La Gran Bretagna, tuttavia, rimaneva attaccata alla vite Whitworth. Questo non sollevò alcun problema evidente almeno fino all’inverno 1941-42, quando i carri armati dell’Afrika Korps tedesco cominciarono a martellare l’Ottava armata. I tank e i camion inglesi, sottoposti alle fatiche di una guerra nel deserto, erano soggetti ad avarie di ogni genere. Le viti si allentavano, i bulloni si usuravano. Nel frattempo le officine statunitensi avevano cominciato a sfornare veicoli e pezzi di ricambio per l’esercito britannico. Ma quando le casse di pezzi di ricambio arrivarono in Nordafrica, scoprirono che i dadi americani non si avvitavano sui bulloni inglesi, e viceversa! I tank in avaria rimasero fermi.

Le fabbriche americane si riorganizzarono subito, e almeno per gli ultimi tre anni del conflitto continuarono a produrre pezzi di ricambio su due distinte linee di montaggio: la prima per i motori e gli armamenti britannici e l’altra per quelli americani. Dopo la guerra i due paesi decisero che l’impiego di viti incompatibili era una motivazione veramente idiota per rischiare di perdere una battaglia e finalmente nel 1948 gli inglesi acconsentirono ad adottare lo standard Sellers, che da quel momento in poi fu noto con il nome di standard Usa. Nel giro di pochi anni tutte le aziende inglesi usavano la nuova vite: il trionfo di Sellers era completo.

Lo standard dei cellulari

Oggi alcuni standard veramente cruciali dominano le tecnologie dell’informazione. E benché l’economia sia cambiata dai tempi di William Sellers, il modo in cui l’America stabilisce gli standard non è mutato. Sono tuttora i mercati, più che lo Stato, a definire gli standard, tranne che per le questioni ambientali e di sanità pubblica.

Questo atteggiamento di non intervento viene spesso presentato come un errore che ha rallentato il progresso tecnologico. Un esempio molto citato è l’esperienza con i telefoni cellulari in Europa e negli Stati Uniti. Secondo l’opinione corrente, è bastato che i governi europei decidessero uno standard perché i servizi di telefonia mobile cominciassero a diffondersi; gli Stati Uniti, invece, hanno lasciato che fosse il mercato a decidere e oggi la telefonia mobile arranca. Eppure un esame più accurato di quello che è realmente successo porta a conclusioni ben diverse.

Negli anni Ottanta in Europa non c’era ancora uno standard per i telefoni cellulari. Ciascuna delle grandi aziende telefoniche voleva controllare lo standard che sarebbe stato usato nel proprio paese; perciò la prima generazione di telefoni cellulari fu caratterizzata da un’intensa competizione e da un gran numero di tecnologie incompatibili. Quella cacofonia, secondo un rapporto stilato nel 2000 dall’Istituto Rand, originò una gran confusione.

Perciò nel 1991, quando si passò alla seconda generazione di telefoni cellulari, quella digitale, l’industria europea mise da parte le diversità nazionali e sfornò il Groupe Spéciale Mobile, la tecnologia Gsm. In sostanza gli europei avevano deciso che la cosa importante non era prevedere quale sarebbe stato lo standard vincente, ma che vincesse uno standard, soprattutto visto che il passaggio al digitale era già stato compiuto. In effetti grazie a un unico standard, gli europei furono in grado di spostarsi per il continente continuando a usare i loro telefonini. Le dimensioni del mercato esplosero e questo incoraggiò i produttori di cellulari a investire in nuovi prodotti e in ricerca e sviluppo; nel 1998 il Gsm era ormai diventato lo standard in quasi tutto il mondo tranne che in Nordamerica.

Duopoli senza competizione

Negli Stati Uniti la transizione al digitale si è svolta in maniera molto diversa. La At&t, che aveva inventato il telefono cellulare analogico, introdusse il suo Tdma nel 1992. Nel 1996 la piccola esordiente Qualcomm presentò il Cdma. Il Tdma aveva un vantaggio significativo, ma l’aggressiva strategia di marketing della Qualcomm le consentì di vendere il Cdma alle Baby Bells (le reti telefoniche locali) e alle nuove società del settore della telefonia mobile. E così, in breve tempo, il paese si trovò ad avere tre diverse reti di telefonia mobile.

Questa storia viene spesso raccontata come avvertimento. La guerra degli standard si è rivelata tremendamente cara: in confronto agli europei, gli americani usano pochissimo il cellulare; e servizi come i messaggi Sms sono ancora fermi ai blocchi di partenza.

Questa analisi tuttavia omette il dettaglio più importante: vale a dire che fino alla metà degli anni Novanta non c’era stata alcuna vera competizione tra le industrie statunitensi della telefonia mobile. Tra il 1983 e il 1993 ogni mercato importante del paese aveva due operatori. Questi duopoli non erano in competizione tra loro: mantenevano alti i prezzi e bassa la qualità dei servizi. In un certo senso, non furono né il mercato né il governo a definire gli standard per la telefonia cellulare: fu, semmai, l’inerzia.

Quando finalmente la Commissione federale per le comunicazioni (Fcc) aprì il mercato nel 1993, mettendo all’asta le frequenze e rompendo i duopoli locali, la telefonia mobile decollò.

Da quando al mercato fu consentito di funzionare, cominciò a convergere verso il Cdma, che si rivelò superiore. In America il Cdma è in crescita. E quel che più importa, ha gettato le basi per la prossima generazione di telefonia cellulare, il 3G, perché la tecnologia Cdma è risultata essere l’unica in grado di compiere il passaggio al nuovo sistema di trasmissione dati, più veloce ed efficiente. Se il governo statunitense avesse deciso uno standard, avrebbe indubbiamente scelto Tdma o Gsm, visto che erano le tecnologie dominanti all’epoca. E oggi non avremmo il Cdma a fare da apripista al 3G.

Ai giorni di William Sellers, non c’era alcun modo in cui il governo potesse dire la sua, anche se avesse voluto farlo. Oggi c’è una miriade di agenzie governative e paragovernative che si occupa di standard. L’evidente importanza degli standard nella tecnologia del mondo dell’informazione sembra rendere ragionevole l’idea di rivolgersi a un comitato di esperti per stendere la bozza di una normativa. Ma in realtà è proprio nel caso della tecnologia dell’informazione che la possibilità di lasciare mano libera al mercato per definire le regole si dimostra più valida. Comunque la definizione di standard non sarà mai semplice o priva di costi.

Processo politico

Una delle lezioni più importanti che la vicenda di Sellers insegna è che non importa chi sia a definire gli standard: il processo di standardizzazione è sempre una lotta politica, con dei vincitori e degli sconfitti. La vittoria della vite di Sellers non era inevitabile. Egli se la conquistò solo perché aveva lottato duramente per ottenerla, usando tutte le conoscenze e le influenze di cui poteva disporre. Tuttavia la vittoria, quella vera, andò alla standardizzazione stessa. Se la vite non fosse stata standardizzata, l’intero corso dell’economia americana sarebbe potuto essere molto diverso.

La vite di Sellers contribuì a spianare la strada verso la catena di montaggio e la produzione in serie, e a prendere congedo dal mondo degli artigiani e della produzione su misura. Sellers non ne ricavò profitti personali, ma creò uno stuolo di vincitori, tra cui gli imprenditori e i consumatori che cercavano prezzi migliori. Inoltre creò un gruppo di sconfitti, tra cui tutti quei fabbricanti di macchinari che ebbero paura della mercificazione dei loro prodotti. Lo stesso processo si sta svolgendo ancora oggi. È ovvio, quando si pensa a un’azienda come la Microsoft, che la vittoria dei suoi standard abbia decretato la sconfitta di tante società sparse per il mondo. Ma anche gli standard più benevoli e aperti plasmano il mondo a loro immagine e somiglianza.

Può darsi che la standardizzazione sia necessaria e, nel complesso, vantaggiosa. Eppure, come ci ha dimostrato l’esempio di William Sellers, non è mai neutrale.

Questo articolo è stato pubblicato il 1 marzo 2002 nel numero 426 di Internazionale.

Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it