Isole di foresta solcate da camion che trasportano tronchi e circondate da fabbriche di carta e pellet, da cui emerge un’impressionante rana gracidante dal ventre giallo, una specie protetta. È così che gli abitanti della Montagne limousine, nel centro della Francia, hanno rappresentato il “loro” massiccio forestale, al crocevia tra i dipartimenti di Corrèze, Creuse e Haute-Vienne.

Pubblicata da Ipns, un giornale d’informazione e dibattito dell’altopiano di Millevaches, insieme alla casa editrice associativa A la criée di Nantes, la mappa in formato cartaceo non è destinata agli escursionisti o ai turisti di passaggio. Mescolando disegni e racconti, “mira a mettere in discussione le dinamiche forestali”, spiega Frédéric Barbe, geografo, artista e membro dell’associazione. La mappa mostra quello che nelle carte istituzionali non si vede: l’industrializzazione di un territorio, la tristezza dei residenti di fronte al disboscamento e il loro desiderio di un futuro diverso per la foresta.

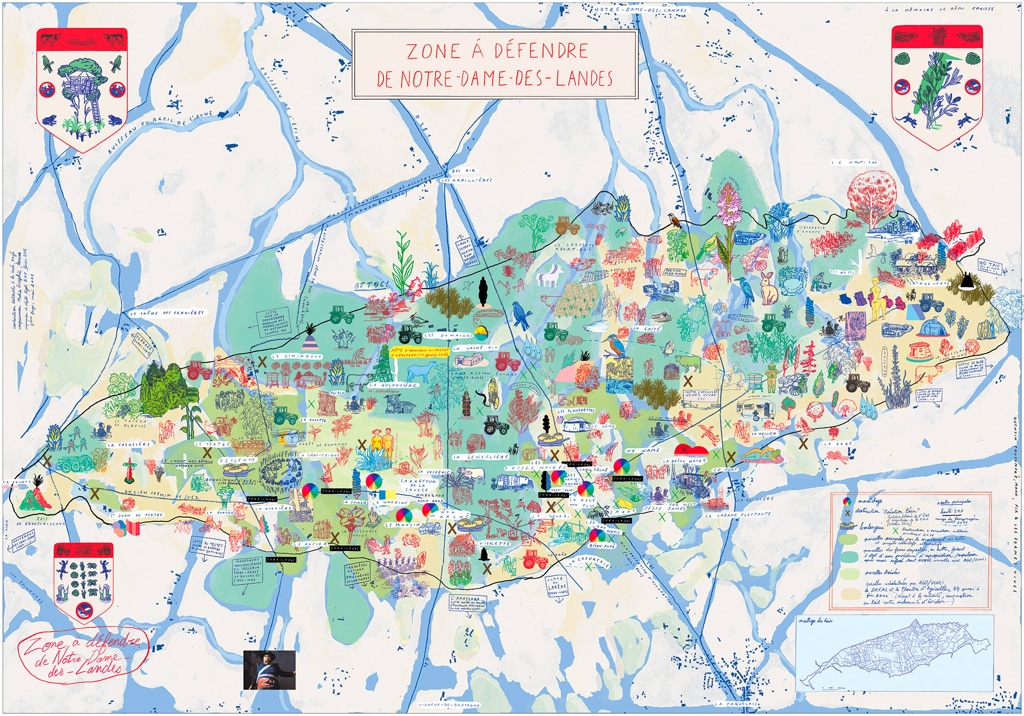

È una delle “mappe di resistenza”, poco più di una decina, prodotte in dieci anni dall’editore, vendute a prezzi bassi o regalate con un certo successo. La progettazione è sempre collettiva, su iniziativa o in stretta collaborazione con gli abitanti, con il supporto di un geografo e di un grafico. La prima, quella della Zad di Notre-Dame-des-Landes (nel dipartimento della Loira Atlantica; la sigla Zad sta per “zona da difendere”), uscita nel febbraio 2016, è esaurita dopo cinque ristampe ed è stata distribuita in più di ventimila copie. Quella delle Olimpiadi di Parigi, in collaborazione con il collettivo locale Saccage 2024, racconta il rovescio della medaglia dei giochi olimpici, come gli sfratti degli abitanti di Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) e la morte di operai nei cantieri della Grande Parigi (l’area metropolitana che comprende la capitale).

Queste produzioni si allontanano intenzionalmente dalle convenzioni grafiche della cartografia istituzionale. “La mappa non è il territorio, ma invita a pensarlo”, afferma l’editore. “È uno strumento di educazione popolare, semplice ed economico, che può essere appeso al muro o appoggiato su un tavolo per riflettere insieme su come vogliamo vivere in questo spazio”.

Un vento di ribellione soffia sulla cartografia, una disciplina considerata tecnica e con dei codici precisi. Negli ultimi quindici anni ci sono state moltissime iniziative e riflessioni, di cui è difficile cogliere i contorni tanto sono vari gli obiettivi, i metodi e le produzioni. “Lavoro in questo campo da trentacinque anni e non riesco a stare al passo con tutte le iniziative”, esclama Philippe Rekacewicz, ricercatore associato al dipartimento di scienze sociali dell’università di Wageningen, nei Paesi Bassi, e uno dei protagonisti francesi di questa corrente.

Gli spazi giusti

Questo ex giornalista del Monde diplomatique rivendica una pratica “radicale” della disciplina, altri preferiscono definirsi “critici”, altri ancora hanno adottato il termine “controcartografia “. Questi metodi, al crocevia tra scienze, arti, politica e attivismo sociale, condividono una base comune, cioè la volontà di rovesciare il potere delle mappe e metterle al servizio di una forma di ”giustizia spaziale”. Lotte ambientaliste e cittadine, difesa delle libertà e dei diritti umani, movimenti femministi. Associazioni e collettivi contestano le rappresentazioni istituzionali, si riappropriano dello spazio o mostrano realtà prima invisibili. Sono spesso sostenute da cartografi riconosciuti e si inseriscono in una ricca riflessione teorica e in un “antico dialogo tra il campo accademico e le pratiche sociali”, osserva Irène Hirt, professore del dipartimento di geografia e ambiente dell’università di Ginevra, in Svizzera.

In effetti, questo tipo di contestazione è radicato nella storia stessa della disciplina. La geografa Françoise Bahoken, coautrice con Nicolas Lambert di Cartographia. Comment les géographes (re)dessinent le monde (”Cartografia. Come i geografi (ri)disegnano il mondo”, Armand Colin 2025), ne fa risalire le origini alla fine del diciannovesimo secolo, quando la cartografia occidentale si impose come modello di scientificità, prima con la precisione delle misurazioni, poi con l’ascesa della geografia quantitativa legata all’uso dei dati statistici.

Già negli anni ottanta dell’ottocento, il geografo tedesco Ernest George Ravenstein usò il censimento della popolazione britannica per confutare l’idea secondo cui le popolazioni migranti si spostavano in modo anarchico. Poco dopo, il sociologo afroamericano W.E.B. Du Bois, in occasione dell’esposizione universale di Parigi del 1900, visualizzò le “linee di colore” che dividevano la società statunitense, dimostrando con l’aiuto di mappe e grafici come il razzismo impedisca qualsiasi forma di uguaglianza sociale.

Bisogna attendere però gli anni sessanta del novecento perché questi lavori inizino a diffondersi, grazie a due influenti geografi, David Harvey e William Bunge. Il primo ha avviato una corrente di ispirazione marxista, chiamata “geografia radicale”, che si occupa di analizzare il modo in cui il capitalismo modella le disuguaglianze spaziali. Il secondo decise, nel 1968, di respingere l’approccio quantitativo quando si rese conto del suo ruolo nelle politiche urbane segregazioniste negli Stati Uniti.

Insieme a Gwendolyn Warren, leader militante dei diritti civili della comunità nera di Detroit in Michigan, negli Stati Uniti, William Bunge sviluppò in questa città operaia del nord degli Stati Uniti un progetto di ricerca geografica basato su indagini sul campo, coinvolgendo centinaia di giovani abitanti, donne e uomini, del quartiere nero di Fitzgerald. Per Warren e Bunge, formare i residenti a documentare le logiche spaziali significava democratizzare l’esercizio del potere. Queste “spedizioni geografiche” portarono alla pubblicazione del libro Fitzgerald: geography of a revolution (”Fitzgerald: geografia di una rivoluzione”, Cambridge 1971), sui processi di impoverimento ed esclusione del quartiere.

Ma sono stati i lavori dello storico John Brian Harley che alla fine degli anni ottanta hanno segnato una svolta teorica importante. Nel suo articolo fondamentale “Deconstructing the map”, uscito sulla rivista Cartographica nel 1989, Harley invita a leggere le mappe non come semplici riflessi della realtà, ma come costruzioni sociali, attraversate da rapporti di potere. La mappa è una costruzione situata nel tempo e nello spazio, afferma, il cui “grande potere (…) è quello di operare sotto la maschera di una scienza apparentemente neutra. Nasconde e nega la sua dimensione sociale e allo stesso tempo la legittima”.

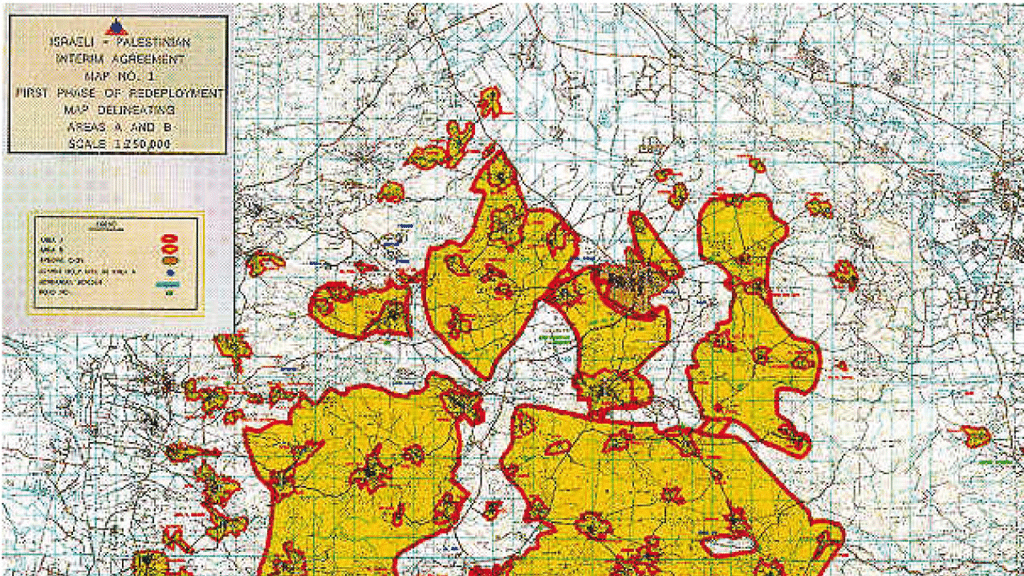

Harley individua un doppio potere dietro lo strumento: quello del cartografo, o del committente, che decide cosa rappresentare attraverso molte scelte (proiezione, scala, toponimi); e un potere interno, che appartiene alla mappa stessa. Non solo non è neutra, ma è performativa: agisce sul nostro immaginario e suscita rappresentazioni. “Per Harley, è assolutamente necessario analizzare da un lato le intenzioni e le scelte politiche dell’autore e dall’altro gli usi, il modo in cui la mappa può essere strumentalizzata per pensare un territorio”, sottolinea Matthieu Noucher, geografo e ricercatore del Centre national de la recherche scientifique (Cnrs) in Francia.

Queste riflessioni, insieme all’ambiziosa History of cartography che John Brian Harley dirige con David Woodward per la University of Chicago press (il primo volume è uscito nel 1987), provocano uno shock metodologico duraturo. Mettendo in evidenza i tanti formati delle mappe non occidentali contribuiscono a un cambio di prospettiva e a chiarire la dimensione parziale e politica di ogni rappresentazione dello spazio.

Terre di conquista

Questa presa di coscienza ispira numerosi studi nelle scienze sociali, in particolare sul ruolo centrale della cartografia nella storia coloniale.

“Dimostrano che, dal diciassettesimo al diciannovesimo secolo, le mappe servono a creare il mito della terra nullius, la terra vergine disabitata, per giustificare le conquiste coloniali accreditando l’idea di territori privi di uomini e donne”, spiega Matthieu Noucher. Il ricercatore si è dedicato all’analisi del “bianco delle mappe”, o meglio del loro “sbiancamento” per cancellare le rare volte in cui erano nominate le popolazioni locali. Così, in Guyana, una prima mappa francese del 1732 segnala la presenza di “nazioni indiane” sul territorio, una formula sostituita tre decenni dopo dall’indicazione “belle e fertili pianure che devono essere abitate dalla nuova colonia francese”. Nel frattempo, la Francia ha perso i suoi possedimenti canadesi e ha deciso di fondare un insediamento coloniale in Guyana.

Questo metodo critico non si limita a mettere in discussione la mappa come rappresentazione dominante. Dagli anni settanta lo strumento stesso viene ripreso dalle comunità indigene per difendere i propri diritti territoriali dai progetti estrattivi. Per le comunità locali deln Sudamerica, dell’Asia, dell’Africa e dell’Oceania la produzione di mappe diventa una strategia di resistenza all’industrializzazione dei terreni, come nella British Columbia in Canada contro la costruzione di gasdotti e oleodotti. Nel 1995 la sociologa statunitense Nancy Lee Peluso conia il termine “controcartografia” per designare questa produzione destinata a contestare le strutture di potere.

Le “controcartografie” mettono in discussione anche la dimensione culturale dei metodi usati e allo stesso temp, i confini della scienza occidentale. “La contro-cartografia invita infatti a una decolonizzazione delle conoscenze geografiche che non si materializzano tutte sotto forma di immagini. Possono essere trasmesse attraverso la parola, il canto, la danza, la scultura o i sogni, intimamente legati alle pratiche e ai territori della caccia o della pesca”, sottolinea Irène Hirt, che ha accompagnato le comunità mapuche in Cile e innu in Québec nella ricostruzione del loro ambiente. Queste terre non sono vuote come dicono le mappe, ma piene di toponimi, luoghi di ritrovo o di sepoltura, sentieri di trasporto e vie di migrazione umana e non umana”.

All’alba degli anni duemila, la diffusione degli strumenti digitali apre un nuovo capitolo. La diffusione delle tecniche geomatiche (sistemi d’informazione geografica, gps, telerilevamento eccetera) e l’accesso a vaste banche dati trasformano profondamente la cartografia convenzionale. In pochi anni, la geovisualizzazione è diventata un alleato indispensabile per l’organizzazione dei territori. “Con l’arrivo di Google Maps nel 2005, abbiamo assistito alla rinascita di una sorta di fede cieca nell’obiettività dei dati e nella loro capacità di fornire in tempo reale un’immagine esatta del territorio”, osserva Matthieu Noucher.

Il mondo visto dagli algoritmi

È un radicale rinnovamento delle questioni di potere. “Per prendere sul serio la proposta di John Brian Harley, è ora necessario interessarsi al funzionamento degli algoritmi, dei database e delle applicazioni”, avverte Noucher. E bisogna capire come questi programmi, non sono affatto neutri, ma impongono una visione del mondo. L’autore di Blancs des cartes et boîtes noires algorithmiques (”Spazi vuoti delle mappe e scatole nere algoritmiche”, Cnrs Editions 2023) analizza le scelte e i silenzi dei modelli economici basati sulla pubblicità, che “portano a privilegiare, per esempio, le attività commercili e a ignorare gli ecosistemi abitati da esseri viventi”.

Il “vuoto delle mappe”, afferma Matthieu Noucher, assume un significato completamente diverso con la personalizzazione fatta dagli algoritmi e le “bolle” d’informazione, che ora impongono agli utenti realtà diverse a seconda del loro profilo, del loro paese e dei loro usi. Google Maps, per esempio, adatta la sua visualizzazione in base al contesto politico e geografico di ciascun paese. “Da quando Donald Trump ha deciso di sostituire il nome ‘Golfo del Messico’ con ‘Golfo d’America’, uno studente statunitense non vede più la stessa mappa di uno studente messicano”, si rammarica il geografo.

Questa personalizzazione rinchiude gli individui in visioni frammentate dello spazio, in cui a ognuno corrisponde una gerarchi diversa di attività commerciali, infrastrutture e confini simbolici. È un cambiamento drastico: “Sostituendosi agli organismi nazionali e internazionali incaricati di regolamentare i nomi e le rappresentazioni dei luoghi, le grandi piattaforme digitali impongono progressivamente le loro logiche, spesso guidate da interessi economici o geopolitici”, avverte Noucher. Mentre fino a oggi la mappa era un bene comune e uno strumento condiviso indispensabile al dibattito democratico, “ora tende a diventare un oggetto individualizzato, sottoposto al dominio dei giganti del digitale, con il rischio di erodere ogni rappresentazione collettiva dello spazio”.

Di fronte a questi sviluppi, anche i metodi critici si sono rinnovati. La democratizzazione di strumenti sempre più accessibili e partecipativi ha rafforzato le pratiche alternative. Lanciato nel 2004, il progetto collaborativo di cartografia online OpenStreetMap, creato e aggiornato da volontari di tutto il mondo, con dati geografici accessibili a tutti, rimane “l’esempio più riuscito di contestazione del controllo di una multinazionale come Google sulle rappresentazioni geografiche del mondo”, dice Nicolas Lambert, ingegnere in scienze dell’informazione geografica al Cnrs. Esperto di geovisualizzazione, Lambert fa parte dal 2009 di Migreurop, una rete di studiosi e associazioni per la difesa dei diritti umani, che documenta e denuncia gli effetti delle politiche migratorie europee attraverso la pubblicazione di atlanti “impegnati”.

Le iniziative di cartografia critica si stanno sviluppando oggi in una grande varietà di contesti, scale e forme. Possono essere individuali o collettive, riguardare un quartiere, un paese o avere una portata internazionale, rientrare in lavori accademici, lotte politiche o inchieste giornalistiche, o ancora intrecciare tutto questo allo stesso tempo.

Molte produzioni si basano su dati statistici, mentre altre usano metodi cosiddetti “sensibili”, che mirano a reinserire le esperienze vissute al centro delle rappresentazioni spaziali. Questa cartografia basata sui sensi e sulle emozioni si è sviluppata attraverso le marce esplorative delle donne, create negli anni novanta in Canada, a Toronto e a Montréal, e da una decina d’anni organizzate anche in Francia. Angoscia, paura, senso di sicurezza o di comfort sono tradotti in simboli grafici. Rendendo visibili quali sono le esperienze dello spazio pubblico in base al genere, queste marce hanno reso la mappa uno strumento per ripensare la pianificazione urbana e combattere la violenza, ma ne hanno fatto anche una leva di emancipazione.

“Iscriversi nello spazio simbolico della mappa equivale a riappropriarsi dello spazio, a imporre il riconoscimento di sé e a esistere agli occhi degli altri”, si rallegra la storica Nepthys Zwer, autrice di Pour un spatio-féminisme. De l’espace à la carte (La Découverte 2024).

I sentieri delle emozioni

In questo contesto, l’uso di mezzi espressivi creativi (collage, disegno, ricamo) facilita la partecipazione di un pubblico che ha poca familiarità con i codici tradizionali della cartografia. A Grenoble, gli “incontri cartografici” tra migranti, ricercatori in scienze sociali e artisti, organizzati nei locali dell’associazione Accueil demandeurs d’asile, hanno permesso di raccogliere i racconti dei percorsi migratori attraverso il disegno, il ricamo e perfino le sculture d’argilla in “mappe mentali” delle emozioni, come hanno dimostrato i lavori delle geografe Sarah Mekdjian e Anne-Laure Amilhat-Szary.

In questi casi l’approccio soggettivo è chiaramente rivendicato. Ma solleva anche alcune domande: cosa possono offrire queste rappresentazioni ai metodi più convenzionali? Che posto occupano in una disciplina formale?

“Dato che legittima e riabilita i legami e l’esperienza concreta che gli individui hanno di un territorio, la contro-cartografia è necessariamente soggettiva, come del resto qualsiasi mappa”, sottolinea la storica Nepthys Zwer. Si richiama a una doppia eredità: quella di John Brian Harley, per il quale la mappa non è mai neutra, e quella della filosofa femminista statunitense Donna Haraway, per la quale “ogni oggettività è sempre prodotta da un ‘sapere situato’”. Ma “questi metodi non si possono ridurre a uno strumento di lotta politica”, avverte Zwer. “Sono parte integrante della disciplina, la completano e l’arricchiscono e, per questo, devono essere valutati come gli altri“.

La pensa così anche Philippe Rekacewicz, che ha scelto di abbandonare il termine “controcartografia”, perché ”può essere interpretato come opposto alla cartografia convenzionale”. “In realtà usiamo le stesse regole, i nostri metodi di indagine e di intervista sono quelli della geografia qualitativa e delle scienze umane in generale. A cambiare è l’intenzione, la volontà di decostruire il discorso del potere e di rendere visibile quello che non vuole mostrare”, spiega.

Tuttavia, secondo Françoise Bahoken, è necessario distinguere le mappe dalle “immagini e altre rappresentazioni del territorio”. “Certo, nessuna rappresentazione è oggettiva per definizione, ma la cartografia come disciplina scientifica si basa su teorie e metodi, dispositivi e principi, e tende all’oggettività. Alcuni metodi non sono scientifici, il che non significa che non siano importanti, poiché consentono ai non specialisti di affrontare le questioni della disuguaglianza spaziale”.

Planisferi e controcarte

A lungo marginale, il movimento sta cominciando a farsi strada nelle università. “La cartografia critica è oggi oggetto di lavori accademici ampiamente riconosciuti e che suscitano nuove vocazioni”, afferma Nicolas Lambert. All’università di Tours è stato creato un corso di cartografia sperimentale all’interno del dipartimento di geografia, dove gli studenti imparano a conoscere i laboratori di cartografia sensibile, e anche altre università come Bordeaux e Grenoble offrono dei laboratori.

Il metodo critico digitale attira un interesse crescente per la sua presa di coscienza del potere e dell’opacità degli algoritmi e l’insistenza sulla necessità di metodi per analizzare il loro funzionamento.

L’agenzia nazionale francese per la ricerca finanzia ora progetti in questo campo. “Un vero progresso”, dice Matthieu Noucher, che anima un gruppo di lavoro sugli approcci critici all’interno della rete Magis, composta principalmente da geomatici, specialisti di dati e sistemi informativi geografici, e primi progettisti di mappe. “Per ora gli autori di cartografia critica e quelli delle mappe ufficiali non comunicano molto. La sfida principale è far dialogare i diversi punti di vista per arricchire i metodi di rappresentazione”.

Noucher sta preparando per giugno, a Bordeaux, una mostra tra arte e scienza, che unirà diverse rappresentazioni spaziali del pianeta: planisferi e controcarte degli Attikamek del Québec, mappamondi digitali come Google Earth e sculture delle comunità indigene kali’na della Guyana. Un altro modo per costruire ponti tra diverse visioni del mondo.

Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it