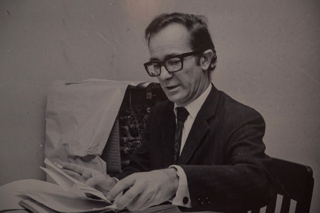

In più di un’occasione scrittori ed editori hanno chiesto a Goffredo Fofi di scrivere un’autobiografia o almeno di pensare a qualcuno che raccontasse la sua vita di intellettuale così ricca d’incontri, avventure e litigate furibonde. E ogni volta Fofi rifiutava la proposta ridendo, infastidendosi o addirittura incazzandosi: tutte tonalità – la risata, il fastidio e l’incazzatura – che lo descrivevano bene.

Aveva però un titolo per questa autobiografia o biografia impossibile: Son nato scemo e morirò cretino. Titolo che ha poi effettivamente trovato posto sulla copertina di una raccolta di suoi scritti, e che coglie altri lati del suo carattere: ironico e provocatorio, riluttante all’autocelebrazione ma in grado di farsi notare, attento alla cultura alta e però innamorato di quella popolare, tanto che la frase è la citazione di una canzone di un comico minore come Nino Taranto.

Ascolta | I viaggi di Goffredo Fofi, un’intervista di Nadia Terranova

Fofi, nato a Gubbio il 15 aprile 1937 e morto a Roma l’11 luglio 2025, riusciva a tenere insieme tutte queste contraddizioni, e altre ancora. Non solo, le moltiplicava, le faceva esplodere e alla fine le trasformava in strumenti per osservare il mondo da critico, attivista e agitatore culturale sempre scontento, sempre in movimento, sempre a tessere reti di idee e persone.

Uno dei suoi più grandi meriti è stato proprio quello di non stancarsi mai di girare per l’Italia e il mondo, e di mettere in contatto artisti, operai, scrittori e attivisti anche lontani tra loro. A casa sua, dietro piazza Vittorio a Roma, si potevano incontrare il direttore editoriale di una grande casa editrice e la giornalista ancora sconosciuta, il regista candidato agli Oscar e la scrittrice esordiente che in quel momento Fofi stava sostenendo, come aveva fatto con tanti, da Alessandro Baricco ad Alice Rohrwacher, da Alessandro Leogrande a Ciprì e Maresco. Con molti poi litigava o si scontrava, a volte in maniera furiosa, a volte sbagliando. La mitezza che molti gli riconoscevano diventava furia, ma la furia non gli impediva di fare dei passi indietro.

I fili di queste reti partivano da lontano. Da ragazzo Fofi aveva lasciato Gubbio per raggiungere Danilo Dolci in Sicilia e combattere a fianco a lui e al sottoproletariato palermitano e della provincia lotte nonviolente contro la povertà e le ingiustizie.

Negli anni sessanta aveva intuito che questo sottoproletariato andava seguito nelle fabbriche dell’Italia del nord, dove le persone erano state spinte dalla fame e dove incontravano altre povertà e ingiustizie. In quegli anni avrebbe scritto un libro-inchiesta, L’immigrazione meridionale a Torino, che nel 1963 avrebbe spaccato il comitato editoriale di Einaudi. Molti nella casa editrice di Torino non volevano rischiare di pubblicare un libro che criticava e attaccava la Fiat e La Stampa, partirono perfino delle lettere di licenziamento e il libro alla fine uscì l’anno dopo per Feltrinelli.

Dopo l’esperienza con gli operai delle fabbriche rifece le valigie e tornò nell’Italia del sud, che aveva a cuore e lo faceva disperare: ripeteva spesso di sentirsi siciliano. Nel 1972 a Napoli contribuì a fondare la Mensa dei bambini proletari insieme ad alcuni militanti legati a Lotta continua, coinvolgendo anche scrittrici amate come Elsa Morante e Fabrizia Ramondino.

Intanto fondava o animava riviste, dai Quaderni Piacentini allo Straniero, palestre per autori affermati o sconosciuti, luoghi di sue stroncature feroci ma anche di confronti liberi e recuperi anticonformisti come quello di Totò, la cui biografia critica sarebbe poi diventata uno dei suoi libri più letti, anche da chi non lo conosceva. Per anni ha collaborato con Internazionale.

Tracce di tutto questo si ritrovano in un altro libro, Cari agli dèi (e/o 2022), uno dei suoi ultimi e forse più personali, nonostante sia una raccolta di ricordi di altre vite e avventure. “Ho conosciuto, per mia immensa fortuna, tanti grandi intellettuali italiani dal dopoguerra in avanti”, scriveva, “e ne sento grande la mancanza nell’Italia di oggi, di fronte alla mediocrità e al conformismo che caratterizzano l’enorme maggioranza (una massa) degli intellettuali italiani di oggi, con ben rare eccezioni”.

Tra le rare eccezioni che superavano le arrabbiature dei suoi ultimi anni c’erano tante ragazze e ragazzi che scovava chissà dove e che presto si sarebbero fatti conoscere per il loro talento. Forse la più grande lezione di Fofi è questa: nonostante la sua presenza ingombrante, è sempre stato capace di cedere il microfono, soprattutto a chi se lo vedeva negato, disobbedendo a logiche editoriali, di potere e di mercato.

Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it