In un afoso pomeriggio di agosto ho aiutato mia madre a svuotare le scatole della casa dei suoi genitori, un compito che avevamo sempre rimandato.

Avevo appena nove anni quando morì il mio nonno materno, Alfio Leotta, ex autista d’autobus in pensione. Aveva 82 anni. Mia nonna l’ha seguito nel 2012, tre mesi dopo il mio esame di maturità. La loro casa, in un quartiere di Catania un tempo considerato agiato, conservava ancora ogni oggetto della loro vita: tutto era rimasto com’era.

Mentre decidevamo cosa buttare e cosa conservare, la mia attenzione è stata attirata da un vecchio album di famiglia mezzo strappato. Mi sono seduta per terra con mia madre e abbiamo cominciato a sfogliare la pila di fotografie in bianco e nero, aspettandoci di trovare qualche scatto di lei e di suo fratello da bambini oppure delle immagini della giovinezza dorata di mia nonna.

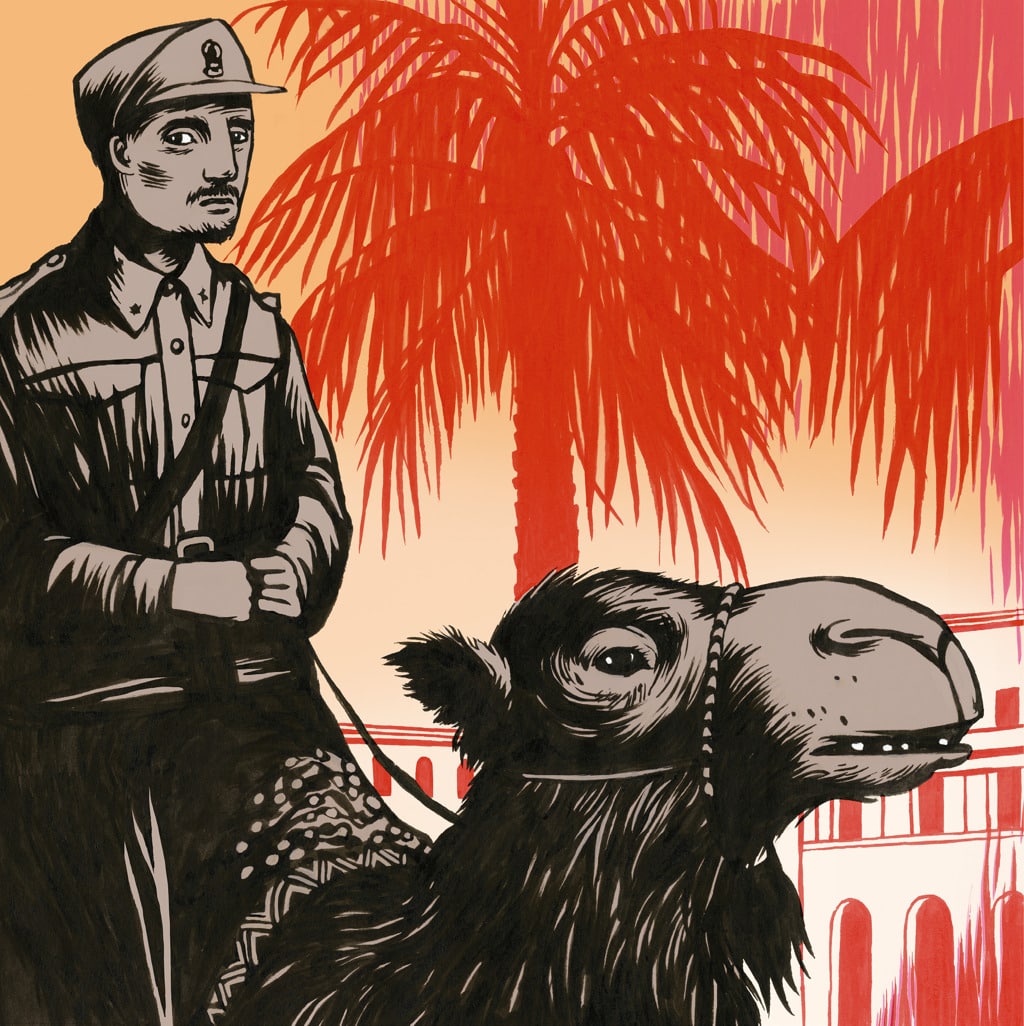

In quelle sei pagine, invece, c’era un racconto fotografico di mio nonno quando era soldato in Libia. Le fotografie, di per sé, erano piuttosto banali – eccolo mentre osserva il lungomare di Tripoli o accarezza un cammello – tranne che per un dettaglio che mi ha spiazzata: in ogni scatto indossava la tipica uniforme militare fascista.

“Pensavo sapessi che il nonno aveva combattuto in Libia”, ha detto mia madre. All’improvviso mi sono tornati in mente alcuni frammenti dell’infanzia: ero seduta a tavola mentre il nonno mi dava pane e ricotta salata, un formaggio duro e saporito che nella mia città non manca mai.

Mentre mangiavo passava ore a raccontarmi di quell’altra “costa italiana” dove aveva vissuto per un periodo, combattendo accanto ai soldati tedeschi durante la seconda guerra mondiale. All’epoca ero troppo piccola per capire, o anche solo per ricordare. Vedere quelle foto mi ha fatto ricordare alcune parole sparse, come “Tripolitania” e “Cirenaica” che, come ho poi imparato studiando il Medio Oriente all’università, sono regioni che oggi fanno parte della Libia.

Io e mia madre ne abbiamo sfilata qualcuna dall’album e abbiamo trovato sul retro degli appunti scritti a mano, per lo più con indicazioni di luoghi e date, a volte risalenti addirittura al 1938. “Ma è molto prima che scoppiasse la guerra”, ho fatto notare a mia madre. Il nonno ci aveva sempre detto di essere stato chiamato quando aveva appena 19 anni per combattere in Libia, dove le truppe naziste e fasciste affrontavano gli alleati per il controllo del Nordafrica, e di essere rimasto di stanza lì. Ma a quanto pare, quella non era stata la sua prima missione sulla costa meridionale del Mediterraneo.

Sono tornata da quella giornata di pulizie confusa, inquieta ma anche curiosa di capire meglio le ragioni della presenza di mio nonno in Libia prima della guerra. Quando ero bambina, il colonialismo italiano era una nota a margine: a scuola ci avevano insegnato semplicemente che avevamo occupato la Libia nel 1911, sottraendola a un impero ottomano in declino, nella speranza di ottenere finalmente un potere coloniale che ci permettesse di competere con la Francia e l’impero britannico nella corsa all’Africa; e che ci eravamo riusciti, almeno finché la seconda guerra mondiale non aveva stroncato la nostra campagna. Ma quello era tutto.

Ho portato con me l’album, e più approfondivo le ricerche e facevo domande in giro, più scoprivo che il passato coloniale dell’Italia in Libia era sempre stato presente nella mia famiglia, come un elefante nella stanza: dai migliori amici dei miei genitori, che sono nati e cresciuti in Libia ma che per anni hanno evitato di parlarne, fino al mio dentista, che un giorno ha annunciato di volersi prendere un anno di aspettativa per insegnare odontoiatria in un’università libica (in italiano e senza bisogno di visto, con uno stipendio triplo rispetto alla media locale). All’improvviso ho capito quanto fosse importante per me confrontarmi con il nostro passato oscuro.

Questo confronto mi sembra particolarmente urgente ora che, a distanza di due generazioni, il mio paese ha un governo di destra guidato da Giorgia Meloni, che viene da una carriera nel partito orgogliosamente erede del fascismo. Oggi, lo zapping tra i canali televisivi italiani sembra un viaggio in una distopia. È stata da poco lanciata una nuova serie critica sulla nascita del fascismo, accolta con entusiasmo da ambienti dichiaratamente filofascisti, mentre i telegiornali della Rai – la tv di stato, apertamente controllata dal governo di Meloni – hanno accennato appena all’ultima manifestazione neofascista dove centinaia di persone si sono radunate facendo il saluto romano e sono state interrotte da un unico contestatore, che è stato arrestato per aver gridato “Viva la resistenza, viva la costituzione!”.

Non avrei mai pensato di trovare uno scheletro simile nell’armadio di casa mia. Mi chiedo quanti italiani siano altrettanto ignari del passato delle proprie famiglie. La storia del progetto d’insediamento coloniale italiano in Libia è ancora poco conosciuta. L’Italia si era unita alla corsa per una parte del continente africano molto dopo le altre nazioni europee.

Il mito degli “italiani brava gente” serve a descriverci come innocenti sprovveduti e ingenui: un modo per edulcorare i nostri crimini di guerra e ridimensionarli rispetto a quelli di altre potenze europee. Ma l’invasione della Libia è stata spietata al pari delle brutali campagne italiane in Etiopia e Somalia.

“Per l’Italia la Libia era un’estensione naturale del proprio territorio, come l’Algeria per la Francia”, sostiene lo scrittore e professore libico Ali Abdullatif Ahmida nel suo libro Genocide in Libya (Genocidio in Libia). Secondo le sue ricerche l’obiettivo coloniale dell’Italia era insediare nelle aree fertili del Jebel akhdar (la montagna verde) tra cinquecentomila e un milione di italiani, in particolare contadini senza terra provenienti dal centro e sud Italia, proprio come i miei antenati.

Gli occupanti, però, si trovarono di fronte a una resistenza diffusa. Quando i fascisti guidati da Benito Mussolini arrivarono al potere nel 1922, avevano un piano ancora più brutale: sostituire la popolazione locale con coloni italiani.

Nella sua ricerca Ahmida ha scoperto che gli italiani costruirono diversi campi di concentramento nel deserto della Sirte, dove furono confinati circa centomila libici. In gran parte erano persone che si erano opposte al progetto coloniale, ma tra loro c’erano anche semplici civili, pastori sfollati con la forza insieme alle loro mandrie per liberare le terre e fare spazio ai nuovi abitanti. La prima ondata di ventimila coloni arrivò nel 1938, l’anno in cui anche mio nonno andò in Libia. Significa che era uno di loro?

Circa due terzi dei libici imprigionati morirono nei campi di concentramento. Non abbiamo mai affrontato questo capitolo brutale della storia, né all’interno della mia famiglia né collettivamente come paese. La mancanza di consapevolezza sull’argomento ha reso difficile per l’Italia fare i conti con i propri crimini. Anzi, dopo la fine della guerra la retorica italiana ha stabilito che gli italiani sono stati a loro volta vittime del fascismo e del nazismo tedesco.

Mia madre era completamente all’oscuro di questa parte della storia del nostro paese; non si era mai chiesta perché suo padre avesse vissuto in Libia né aveva mai messo in discussione quella scelta. Un pomeriggio ci siamo sedute di nuovo insieme davanti a una tazza di caffè e abbiamo cominciato a mettere insieme i pezzi in una sorta di viaggio familiare alla ricerca del nostro passato, sperando di farci pace.

Rivisitando i ricordi d’infanzia legati al tempo trascorso con suo nonno, Giuseppe Leotta, mia madre ha ricordato che parlava correntemente il greco.

“Come mai?”, le ho chiesto.

“Faceva il carabiniere a Rodi, un’isola greca. Non lo sapevi che una parte della Grecia è stata italiana?”, mi ha risposto. No, non lo sapevo, perché nessuno ne parlava mai.

Nel tentativo di aumentare la sua influenza nel Levante, nel 1911 l’Italia occupò le isole del Dodecaneso, che sotto Mussolini divennero il banco di prova di un nuovo progetto di italianizzazione dell’area. Nel 1940, grazie soprattutto a un programma di reinsediamento, era italiano circa il 25 per cento della popolazione. Un brutale corpo di polizia fu inviato lì per “proteggere” i coloni e le loro proprietà. Il mio bisnonno faceva parte di quel corpo di polizia.

Grazie ai ricordi sbiaditi di mia madre e all’aiuto di suo fratello maggiore siamo riusciti a scoprire che fu il bisnonno – spinto dalla propaganda fascista dell’epoca, che incoraggiava gli italiani a riconquistare le terre un tempo appartenute all’impero romano – a convincere suo figlio, mio nonno, a partire per la Libia. Proprio come suo padre, anche il nonno entrò nelle forze di sicurezza coloniali, convinto di dover proteggere i coloni e “domare” i ribelli sull’altra sponda del Mediterraneo.

Poiché la Libia era stata parte dell’impero romano, i coloni credevano semplicemente di riprendersi una terra che consideravano loro di diritto (no, non mi è sfuggita l’eco del conflitto israelo-palestinese). L’idea di far rivivere l’Africa romana era parte integrante della propaganda per giustificare la colonizzazione. Anche se l’esperimento coloniale dei fascisti italiani si concluse nel 1943, quando nella seconda guerra mondiale furono sconfitti dagli alleati, molti coloni rimasero e molti altri continuarono ad arrivare e a stabilircisi fino agli anni settanta.

Giovanna Giunta, 59 anni, amica di mia madre alla scuola elementare di Catania dove insegnano entrambe, mi ha raccontato che ricorda ancora il patio e gli elementi arabeggianti della sua casa baciata dal sole a Tripoli.

Il mito degli “italiani brava gente” serve a descriverci come innocenti sprovveduti e ingenui: un modo per edulcorare i nostri crimini di guerra e ridimensionarli

I suoi nonni erano originari di Catania e Siracusa, e le loro famiglie lasciarono l’Italia per stabilirsi in Libia nel 1912, attirate dalla promessa di una vita più prospera. Tutti i suoi familiari, compresi i genitori, gli zii e i cugini, sono nati e cresciuti lì.

“Era come crescere in qualsiasi altra regione d’Italia”, mi ha raccontato Giunta quando le ho chiesto dei suoi ricordi della Libia. “Socializzavamo solo tra italiani. Non giocavamo con i bambini arabi: i nostri genitori non ce lo permettevano. Non imparavamo la loro lingua, a meno che non fosse strettamente necessario per lavoro”.

Mi ha raccontato che suo padre, che lavorava alla base militare statunitense, era l’unico della famiglia ad aver imparato bene l’arabo, perché gli serviva per lavorare con gli operai libici non specializzati.

La Libia ha ottenuto l’indipendenza nel 1951, pochi anni dopo che Regno Unito e Francia ne avevano preso brevemente il controllo alla fine della seconda guerra mondiale. In seguito all’accordo del 1956 l’Italia ha corrisposto alla Libia una somma di denaro come risarcimento per i danni di guerra e ha ceduto tutte le proprietà statali italiane al nuovo stato libico. Questo accordo economico ha permesso per un breve periodo ai discendenti dei coloni italiani di restare nel paese con diritto di cittadinanza. Questo status è rimasto in vigore fino al 1970, quando il dittatore Muammar Gheddafi ordinò la confisca di tutti i loro beni e la loro espulsione, senza alcun indennizzo. In meno di tre mesi, più di 14mila italiani furono rimpatriati con la forza.

Dopo una vita trascorsa in Libia, il 7 ottobre 1970, anche Giunta e i suoi familiari furono espulsi. Giovanna aveva solo cinque anni, ma ricorda ancora tutto di quel momento traumatico. “Ci era permessa una sola valigia a testa”, ha raccontato. “Poi ci hanno caricati su una nave che ci ha portati a Napoli, dove abbiamo vissuto in un campo profughi per quasi due mesi. Eravamo come i rifugiati che vediamo oggi in tv. Non meritavamo un trattamento così duro”.

È un tema affrontato raramente, menzionato quasi a mezza bocca, ma tra le generazioni più anziane la Libia è ricordata con un misto di orgoglio e rancore. Diversi “italiani di Libia”, come sono etichettati gli espulsi, ritengono di essere stati trattati ingiustamente. Per i libici, però, era una reazione naturale alla colonizzazione.

Francesca Ricotti, presidente dell’Associazione degli italiani rimpatriati dalla Libia (Airl) – che oggi conta circa quattrocento iscritti – sostiene che il modo in cui sono stati espulsi gli italiani è stato incivile, ingiustificato e disumano. Gli italiani hanno dovuto lasciare tutti i loro beni e portare con sé solo somme di denaro limitate. “Il governo italiano ha fatto ben poco per proteggere i nostri interessi e la nostra dignità, dimostrando una disponibilità eccessiva che Gheddafi ha interpretato come debolezza”.

In Italia sono stati disprezzati, visti come immigrati e portatori di una storia vergognosa che il paese cercava di nascondere. E i loro ex vicini non erano migliori, aggiunge Ricotti. I libici “ci consideravano ingiustamente dei colonizzatori, ma non lo eravamo. Il governo dell’epoca ci aveva incoraggiati a cogliere un’opportunità per una vita migliore. Eravamo una comunità pacifica, che viveva in armonia con la popolazione locale. Siamo rimasti lì non perché eravamo motivati dal fascismo, ma perché ci stavamo bene”.

Quando le ho chiesto se il loro gruppo provasse qualche senso di colpa – visto che la loro presenza faceva parte di un progetto genocida e rappresentava un insediamento non voluto, contro cui la popolazione locale aveva combattuto – mi ha risposto: “Negli anni venti la Libia era un paese povero, non c’era acqua e l’agricoltura era ancora primitiva. Quando gli italiani furono rimpatriati era diventata uno dei paesi più avanzati del Mediterraneo: aveva città che non avevano nulla da invidiare a quelle italiane. Forse abbiamo fatto delle cose brutte, ma abbiamo anche contribuito positivamente allo sviluppo del paese”.

In Italia, come in molti ex stati colonizzatori, questa rimane la versione dominante della storia. Il periodo coloniale suscita una nostalgia venata di vittimismo e non viene abbastanza analizzato nella sua brutalità.

Con la divisione della Libia dopo il 2011, l’Italia ha cercato di riconquistare la propria influenza nel Mediterraneo attraverso l’ex colonia, inizialmente nell’ambito di un piano più ampio dell’Unione europea volto a sfruttare il paese per il controllo dei flussi migratori. Più recentemente, sotto il governo Meloni, un patto d’intesa e amicizia reciproca ha di fatto ristabilito i legami tra i due paesi. La Libia riceve milioni di dollari per tenere i migranti lontani dalle coste italiane, mentre consente alle aziende italiane, a partire da quelle del settore petrolifero e del gas, di trarre profitto dalle risorse libiche.

Dopo la caduta di Gheddafi, gli italiani espulsi negli anni settanta hanno ottenuto il diritto di tornare nel paese, anche se solo come visitatori. Molti lo hanno fatto, senza alcuna esitazione o senso di colpa, per mettere ordine nei propri ricordi. La famiglia Ricotti e quella Giunta hanno già visitato la Libia o stanno pensando di farlo, spinte dal desiderio dei loro parenti più anziani, che hanno sognato di tornare anche se sul letto di morte.

Nel 1951 la Libia aveva circa un milione e mezzo di abitanti. Le ricerche di Ahmida e i dati che presenta nel suo libro documentano di fatto una campagna di pulizia etnica compiuta dall’Italia, che ne avrebbe ridotto la popolazione del 10 per cento. Rispetto alle difficili eredità di altre potenze europee in Africa, il colonialismo italiano in Libia e la violenza che lo ha reso possibile non sono stati ancora esaminati attentamente.

Il caso libico è forse l’esempio più chiaro di quello che storici come Ahmida hanno definito genocidio coloniale nel Nordafrica. Eppure è stato ignorato per quasi un secolo. La ricerca al livello statale è quasi impossibile: Ahmida racconta le sue difficoltà nell’accedere agli archivi coloniali in Libia, e pure le ricerche dell’Airl sono state vittime della tendenza italiana a manipolare i documenti storici a posteriori. La società italiana, salvo rare eccezioni, continua a rifiutarsi di fare i conti con gli orrori del suo passato.

Non saprò mai se mio nonno e suo padre hanno mai capito la loro complicità nel sogno coloniale italiano. Per tutto il mese di gennaio di quest’anno, in vista della giornata della memoria, le tv private del gruppo Mediaset hanno trasmesso tra una pubblicità e l’altra brevi spezzoni del loro progetto documentario Viva la memoria. L’obiettivo del progetto, in cui i discendenti dei sopravvissuti ai campi di concentramento nazisti raccontano le storie dei loro genitori e nonni, è nobile. Ma l’amnesia collettiva su altri campi di concentramento, in particolare quelli creati dagli italiani, mi preoccupa, soprattutto nell’attuale clima politico.

Non posso fare a meno di chiedermi se mio nonno si sia mai sentito in colpa per essere stato un colono in Libia. Dopotutto, era solo un ragazzo quando sbarcò a Tripoli, e non commise mai l’errore di tornarci dopo il 1945.

Ma ripensando ai suoi racconti a tavola, quando ero bambina, non ricordo alcun rimorso per i suoi giorni a Tripoli. Anzi, nelle sue storie si descriveva come il liberatore dei libici “arretrati”, e dal tono entusiasta si capiva che si era divertito molto mangiando couscous e cavalcando cammelli sulla spiaggia.

Mia madre mi ha sempre assicurato che era un uomo buono, che non avrebbe mai ucciso nessuno. Ma so che essere fisicamente lì significava comunque essere complici di un tentato genocidio. Il fatto che le generazioni successive si rifiutino di riconoscere questa complicità è parte del problema.

Trovo abbastanza paradossale che, dopo la guerra, il nonno avesse sposato mia nonna, Josefina Almerares, figlia di rifugiati spagnoli fuggiti dall’Andalusia per scampare al colpo di stato di Francisco Franco del 1936 e al fascismo, che poi ritrovarono sotto un’altra forma di dittatura di destra in Sicilia.

Forse fu una decisione inconscia dettata dall’amore, o forse sposare la rifugiata di una dittatura fascista era il suo modo di espiare il passato. Non riuscirò mai a rispondere a queste domande. Ed è proprio per questo che è importante parlare di queste cose tra le mura delle nostre case, prima che scompaiano gli ultimi testimoni viventi di quell’epoca. Il revisionismo storico che ancora oggi resiste è una sfida per il futuro.

Durante l’ultima visita di controllo, il mio amico dentista, sapendo che ho viaggiato molto nel mondo arabo, mi aveva chiesto se avrebbe dovuto accettare il posto di lavoro che gli è stato offerto in Libia. “Immagino sia un posto primitivo”, mi aveva detto con un tono paternalistico e condiscendente. “Però non voglio privare i meno fortunati della possibilità di ricevere una buona educazione. È nostro dovere educarli”. In quel momento ho capito che la strada per decolonizzare la mentalità italiana, e più in generale quella occidentale, è ancora lunga.

Mentre rimettevo a posto l’album di famiglia, ho cominciato a pensare che forse, un giorno, anch’io potrei andare a Tripoli con uno dei nuovi voli giornalieri della Ita Airways. Mi piacerebbe ritrovare i luoghi che hanno visto mio nonno e i suoi compagni posare in quelle foto e ripercorrere i suoi passi quotidiani sul lungomare. Però mi auguro di farlo con la consapevolezza di ciò che significa la mia presenza di italiana in quei luoghi. Anche se la distanza è breve, avrei con me un bagaglio pesante. Vorrei alleggerirlo, per mio nonno e per me stessa. ◆ fas

Stefania D’Ignoti è una giornalista freelance italiana che si concentra su migrazioni e società post-conflitto nell’area mediterranea. Questo articolo è uscito su New Lines, sito statunitense specializzato sul Medio Oriente, con il titolo “My grandpa, the fascist?”.

Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it

Questo articolo è uscito sul numero 1629 di Internazionale, a pagina 88. Compra questo numero | Abbonati