Da un po’ di tempo a questa parte, sto cercando di complicare la vita dei miei figli. O meglio, provo a smettere di renderla più semplice. Quando si trovano di fronte a un ostacolo, resisto all’impulso d’intervenire. Non aiuto il più piccolo a fare il puzzle o ad arrampicarsi su per la scala nell’area giochi; evito di sfornare mille attività, o anche solo di accendere la televisione, per riempire i fine settimana della mia primogenita. Li lascio affrontare un problema esistenziale: come far passare il tempo. L’umanità ci si è sempre arrovellata, finché in tempi recenti la questione è stata distorta dalla cultura dell’ipersollecitudine genitoriale e dalle grinfie rimbecillenti della tecnologia.

Per decenni i genitori hanno lasciato i figli liberi di scorrazzare a frotte nei quartieri, senza nessuna sorveglianza. Poi, negli anni novanta, le regole della genitorialità si sono spostate verso l’intensive parenting (genitorialità intensiva), caratterizzata da alti livelli di coinvolgimento e da una partecipazione continua. Concedere ai figli un pizzico d’indipendenza è diventato un segno di negligenza. I genitori hanno cominciato a tallonare i più piccoli nelle aree giochi. Alle feste di compleanno ormai ci sono più adulti che ragazzini. E sempre più spesso i bambini vengono portati a scuola in macchina.

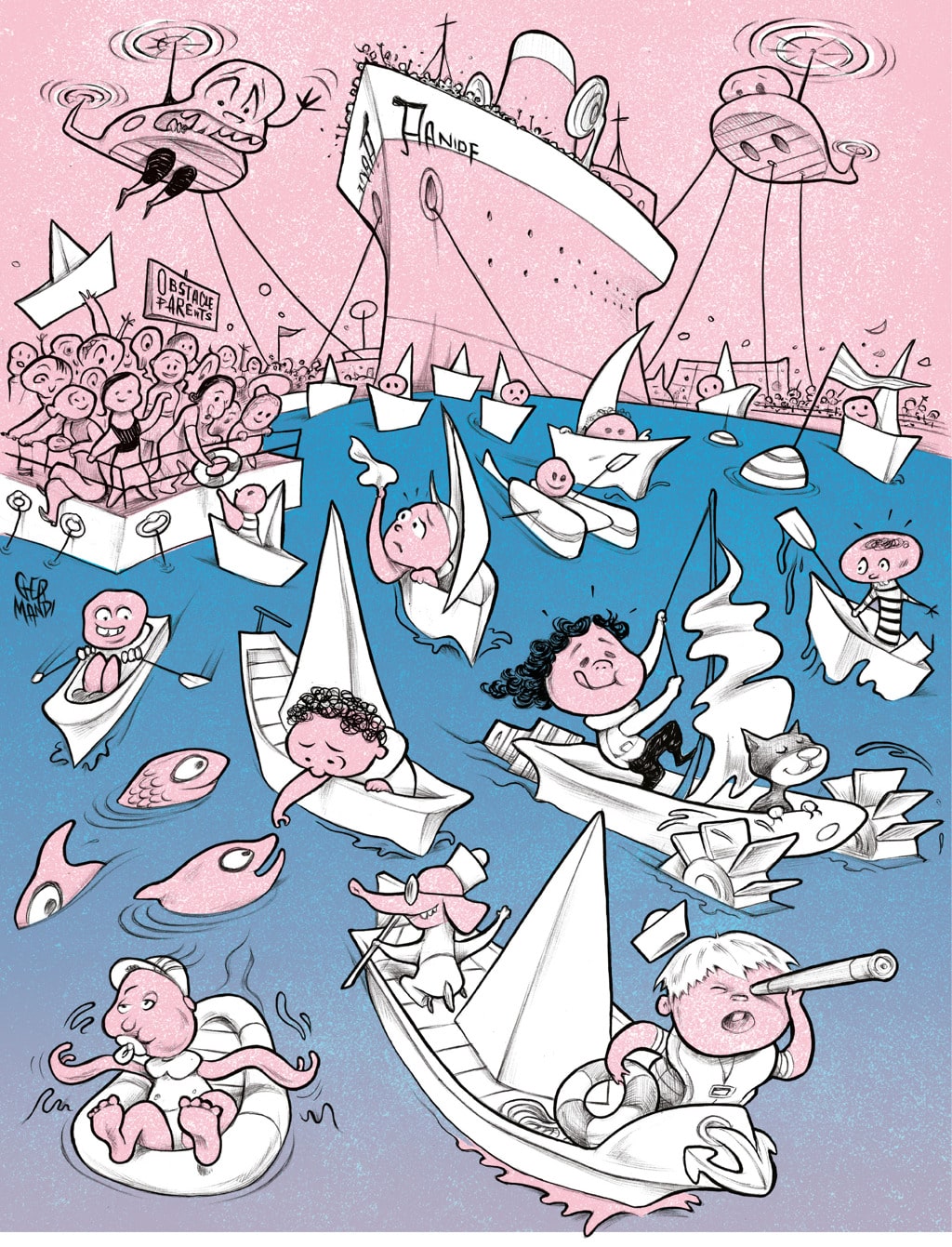

Per i genitori, la pressione a comportarsi così è costante e profondamente interiorizzata. Quando tutti fanno i genitori elicottero, sospesi sopra i figli per sorvegliarli di persona o attraverso i loro dispositivi, è difficile non sentirsi obbligati a seguire l’esempio. I genitori bulldozer abbattono quelli che considerano ostacoli, dagli insegnanti che danno compiti troppo difficili ai bambini che non cedono il posto ai giochi. Sono gesti che nascono dall’amore, ma anche dall’ansia: vogliamo che i nostri figli si sentano felici e sicuri, ma vogliamo anche che gli altri genitori ci considerino responsabili e partecipi.

Ogni intervento nel percorso dei nostri figli, ogni piccolo aggiustamento per proteggerli da una crisi o da una delusione può sembrare la cosa giusta da fare. Ma secondo gli esperti, sul lungo periodo queste pratiche rischiano di ostacolare un sano sviluppo emotivo e psicologico. E da quando la tecnologia si è insinuata in ogni aspetto della nostra vita, ci sono ovunque schermi pronti a dare sollievo e a distrarre.

Sono sempre più convinta che l’incapacità di affrontare anche un solo momento di noia, disagio o frustrazione, trovando invece conforto in uno schermo o in altre distrazioni sensoriali, abbia rovinato le migliori menti della mia generazione. Ma per i bambini c’è ancora speranza, e questo potrebbe voler dire che noi genitori dobbiamo fare di meno, non di più. È così che mi sono avvicinata all’obstacle parenting (genitorialità ostacolo).

Essere un genitore ostacolo consiste nel rendere le cose leggermente più complicate del necessario e poi lasciare che i figli se la cavino da soli. La mia primogenita, che ha cinque anni e va alla scuola dell’infanzia, è attirata dai videogiochi e così lasciamo che li usi, però su un Macintosh del 1997. Il suo interesse per SimTower o Lemmings dura al massimo mezz’ora: poi subentra la noia o la frustrazione. Quei giochi, lanciati più di trent’anni fa, non sono stati progettati per creare una dipendenza o catturare l’attenzione all’infinito, né sono particolarmente facili per una cinquenne. Ma un po’ alla volta sta diventando più brava. Non voglio giochi più spettacolari, non voglio che siano istruttivi, e neppure che la divertano. Voglio semplicemente che capisca da sé come cavarsela, soprattutto di fronte a una cosa difficile o noiosa.

Privati della possibilità di esplorare il mondo reale senza i genitori e di sviluppare l’autosufficienza e la fiducia in se stessi, i giovani se ne stanno a casa a fissare i loro telefoni

Jonathan Haidt, docente alla New York University e autore del saggio La generazione ansiosa (Rizzoli 2024), sostiene che i social media hanno scatenato un “grande ricablaggio dell’infanzia”, che negli ultimi anni ha portato a un’esplosione di disturbi mentali e sofferenza tra i giovani e gli adolescenti. Per Haidt, la crisi dei giovani sarebbe dovuta a questo passaggio da un’infanzia basata sulla libertà e sull’esplorazione a un mondo fatto di struttura e controllo. Privati della possibilità di esplorare il mondo reale senza i genitori e di sviluppare l’autosufficienza e la fiducia in se stessi, se ne stanno a casa a fissare i loro telefoni.

In Canada, le persone più solitarie hanno tra i quindici e i ventiquattro anni. Tra gli adolescenti e le adolescenti che nel 2019 avevano definito buona la loro salute mentale, nel 2023 uno su cinque non la pensava più così. Chi è adolescente oggi tende a fare meno sesso e a consumare meno droga, anche perché trascorre meno tempo con i suoi coetanei. Nessuno mette in dubbio che ci sia una crisi, ma la tesi di Haidt secondo cui la colpa sarebbe solo dei social media è stata ampiamente criticata. In un articolo uscito su Nature, Candice L. Odgers, docente alla University of California ed esperta di salute mentale infantile, spiega che al momento non esistono basi scientifiche per affermare che i social media provocano disturbi mentali. È vero invece che i giovani con disturbi mentali usano queste piattaforme in modo diverso.

Che si condivida o meno la tesi di Haidt, è impensabile chiedere ai genitori di tenere per sempre i figli alla larga dai dispositivi. L’astinenza non è mai stata una strategia di riduzione del danno molto efficace, in nessun campo. Negli ultimi anni, diverse istituzioni canadesi hanno vietato lo smartphone in classe. Patti Bacchus, ex segretaria generale del Vancouver school board, ha definito questi divieti “una soluzione anni sessanta a un problema del 2023”. “Bisognerebbe piuttosto educare gli studenti a sviluppare un pensiero critico”, ha aggiunto, sottolineando che quelle misure mettono un nuovo peso sulle spalle di insegnanti già allo stremo. Nei contesti educativi si può al tempo stesso approvare la messa al bando di prodotti che creano dipendenza (come le sigarette) e credere che debba esserci una soluzione più efficace della semplice eliminazione degli schermi.

Come ha scritto Kathryn Jezer-Morton sulla rivista online The Cut, la differenza tra il 2025 e gli idilliaci anni novanta “non è che allora le persone vivevano più serenamente il tempo non strutturato. È che il tempo non strutturato poteva esistere senza essere divorato dalle fauci degli schermi”. È una metafora calzante: se non resistiamo, lo schermo inghiotte tutto. La scrittrice Rachel Kushner ha raccontato su Harper’s che il figlio adolescente Remy adora costruire grandi automobiline truccate, ma nessuno dei suoi coetanei le apprezza. Il suo unico ammiratore è l’addetto alla sicurezza del liceo. Remy ha spiegato alla madre che i giovani di oggi non hanno hobby. “Come mai?”, gli ha chiesto Kushner. “Colpa di internet”.

Poi è sbarcata l’intelligenza artificiale generativa, dando il colpo di grazia alla curiosità. A ogni nuova ricerca sui suoi effetti disastrosi, cresce la mia ansia se penso al futuro di totale dipendenza tecnologica che incombe sui miei figli. Gli studenti e le studenti al liceo e all’università usano strumenti come ChatGpt per fare i compiti, e così facendo tralasciano l’apprendimento, la creatività e il pensiero critico. Secondo uno studio condotto dal Massachusetts institute of technology, scrivere ricorrendo ai modelli linguistici di grandi dimensioni (il sistema d’intelligenza artificiale alla base di ChatGpt) potrebbe avere “dei costi cognitivi”: dopo quattro mesi le prestazioni di chi li usava “erano sistematicamente peggiorate a livello neurale, linguistico e comportamentale”.

La cosa più deprimente è che molti giovani sanno che questi strumenti sono dannosi, ma li usano lo stesso. Da un’indagine condotta tra 423 studenti canadesi, risulta che il 59 per cento usa l’intelligenza artificiale per fare i compiti. Eppure la maggior parte di questi utenti dichiara di non imparare altrettanto bene e di avere l’impressione d’imbrogliare. In un altro sondaggio, condotto tra giovani statunitensi tra i diciotto e i ventisette anni, quasi la metà di loro avrebbe preferito che social media come Twitter et TikTok non fossero mai stati inventati. In un recente articolo del New York Magazine, una studente al primo anno di università racconta di aver probabilmente sviluppato una dipendenza da ChatGpt e dai social media. Il suo uso accanito di entrambi ha creato un circolo vizioso: per compensare le ore passate a guardare video su TikTok (“finché gli occhi cominciano a farmi male”) invece di fare i compiti, ricorre all’intelligenza artificiale per scrivere in fretta le sue tesine. Per molti utenti, queste app non sono strumenti. Sono trappole.

Naturalmente la tecnologia è in continua evoluzione e so che quando i miei figli saranno adolescenti dovrò preoccuparmi di nuove, disastrose piattaforme che creeranno dipendenza. Ma non per questo ora sono al riparo dall’intelligenza artificiale. Di recente la Mattel, che produce Barbie e Hot Wheels, ha annunciato una “collaborazione strategica” con OpenAi, la compagnia che ha sviluppato ChatGpt, “con lo scopo d’infondere la magia dell’intelligenza artificiale in esperienze di gioco adatte ai bambini”. I dettagli tecnologici sono meno preoccupanti di quello che la tecnologia sfrutta e rivela: la morte della curiosità, il rifiuto di affrontare le sfide, la mancanza di autostima. Non sono caratteristiche innate: vanno coltivate, in parte anche con i nostri benintenzionati sforzi per aiutare i nostri figli, passo dopo passo.

Ogni nuova generazione di genitori ha cercato di rimediare agli errori di quella precedente. A volte in modo positivo e diretto, come con l’invenzione dei seggiolini per le auto o il rifiuto della sculacciata. Ma spesso è come se ci proponessero soluzioni di marketing invece che certezze, con le nuove tendenze che sembrano avere lo scopo di alleviare la persistente ansia insita nell’essere genitori. L’autosvezzamento può aiutare a prevenire l’obesità e il rifiuto di provare alimenti nuovi. La genitorialità gentile insegna a gestire le emozioni dei bambini. La soluzione, suggeriscono tutte queste strategie, è avere genitori più coinvolti e partecipi. Il genitore ostacolo ha un approccio diverso: bisogna piazzarsi tra la bambina o il bambino e qualunque tecnologia stia cercando d’intorpidire i loro sensi. Lo scopo è insegnargli che possono usare il cervello per affrontare i problemi e le sfide.

Non sono certo l’unica a pensarla così. Rheana Murray ha raccontato sull’Atlantic la battaglia di un gruppo di genitori di Portland, nel Maine, per far installare delle linee telefoniche fisse affinché i loro figli potessero comunicare tra loro e programmare le loro giornate. “Non chiediamo quasi mai ai nostri figli di stare fermi e comunicare”, osserva un genitore. Né li lasciamo abbastanza liberi di muoversi da soli, anche se alcune città stanno cercando di cambiare le cose costruendo aree giochi che favoriscono attività più rischiose e fantasiose. In alcuni di questi nuovi spazi, come il parco sθәqәlxenәm ts’exwts’áxwi7 (o Rainbow park) a Vancouver, gli scivoli tunnel e le strutture per arrampicarsi sono così strette che i genitori faticano a seguire i loro pargoli. Bisogna accettare che se la cavino da soli.

In sostanza, essere un genitore ostacolo vuol dire coltivare la concentrazione e la resistenza, due competenze travolte dalle nuove tecnologie. I genitori di Portland hanno ottenuto quello che volevano perché il loro è stato uno sforzo collettivo, e questo ci ricorda che in passato crescere i bambini non era considerato compito esclusivo di mamma e papà. Il presupposto era che potevano contare sul sostegno di una comunità più ampia: amici e parenti, vicini e babysitter minorenni. Ma un tempo lasciavamo anche i figli più liberi d’interagire con i loro pari, senza passare il tempo a mediare o sorvegliare ogni scambio. Anche interventi strutturali come le aree giochi più rischiose possono aiutare, perché ci ricordano concretamente che non sta ai genitori risolvere ogni cosa. Il declino dei “terzi luoghi” è un problema collettivo, come lo sono le strade così poco sicure che il pensiero di lasciare i figli andare a scuola da soli terrorizza.

Essere genitori ostacolo non vuol dire solo lasciare che i bambini siano messi davanti a sfide fisiche. Per me è più un esercizio di contenimento genitoriale: non disturbare i miei figli quando sono concentrati; aspettare qualche minuto quando hanno bisogno del mio aiuto e vedere se se la cavano da soli; concedermi di essere sorpresa da quello che sono in grado di creare e immaginare senza il mio incitamento.

Ora però devo affrontare un’altra questione: cosa fare quando lascio i bambini per i fatti loro. Se vogliamo che i più piccoli resistano al richiamo della tecnologia, dobbiamo dimostrargli che è possibile. Su questo punto molti adulti sono in difficoltà. Il motivo, in parte, è che ormai il nostro telefono svolge moltissime funzioni essenziali. Ma che io stia lavorando o prendendo un appuntamento dal medico, i miei figli vedono una cosa sola: io che fisso lo smartphone. Imitando alla perfezione un mio gesto ricorrente, il mio secondogenito ha imparato ad aprire la telecamera del mio telefono prima ancora di camminare. La vera sfida dell’essere un genitore ostacolo non è affrontare l’esposizione dei miei figli alla tecnologia, ma la mia.

Di recente, prendendo con la primogenita un volo da Toronto a Vancouver, mi sono resa conto che, volenti o nolenti, avremmo viaggiato senza schermi: il mio telefono era quasi scarico e dovevo tenere la poca carica rimasta per chiamare mio marito al nostro arrivo. Avevamo un album da colorare, un blocco da disegno e una scatola di pastelli, che ci hanno tenuto compagnia per gran parte del viaggio. Abbiamo disegnato, inventato giochi linguistici, parlato delle cose che preferivamo del viaggio, discusso di quale fosse il modo migliore di disegnare un cavallo: si comincia dalle gambe o dalla testa?

Quando eravamo in volo da quattro ore, ho percorso il corridoio buio fino al bagno in fondo all’aereo. Mi è sembrato che ogni viso silenzioso, di adulti e bambini, fosse illuminato dal bagliore di uno schermo. Sono tornata al mio posto. Avevamo esaurito i giochi. “Mi annoio”, ha detto mia figlia. “A volte tocca annoiarsi”, le ho risposto. Abbiamo aperto la tendina del finestrino per guardare le nuvole. Si è appoggiata alla mia spalla, e abbiamo aspettato insieme l’atterraggio. ◆ fs

Michelle Cyca è una giornalista canadese. Vive a Vancouver. Questo articolo è uscito sul giornale canadese The Walrus con il titolo “My job as a parent is to make my kids’ lives a little harder”.

Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it

Questo articolo è uscito sul numero 1636 di Internazionale, a pagina 88. Compra questo numero | Abbonati