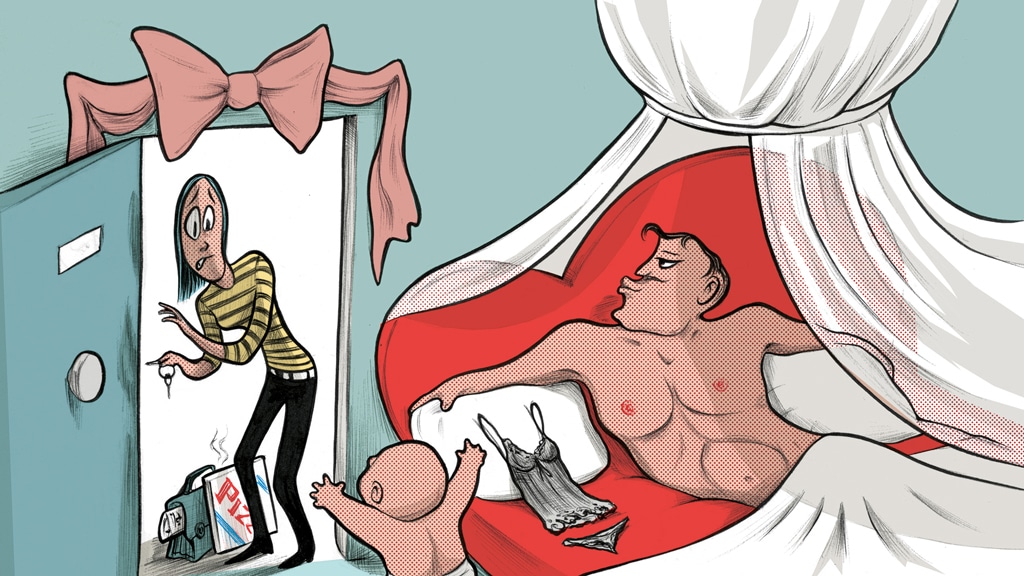

Cominciamo dalla storia di lord Rossmore, un aristocratico angloirlandese membro del parlamento. Nel 1820 Rossmore acquisì in dote dalla moglie, figlia illegittima dell’ottavo duca di Hamilton, una proprietà sull’isola di Arran, sulla costa occidentale della Scozia. Un giorno il nuovo patriarca invitò gli abitanti del villaggio di Catacol, situato all’interno della sua proprietà, a una festa nella sua residenza di High Dougarie. L’apparente benevolenza di Rossmore fu messa in dubbio molto presto, quando i suoi servi impedirono a chiunque di lasciare la festa prima del previsto. Quando finalmente gli abitanti del villaggio furono “lasciati andare”, trovarono le loro case e le coltivazioni date alle fiamme e rase al suolo dagli uomini di Rossmore.

A quanto pare, durante le sue battute di caccia a Glen Catacol, Rossmore era costretto a passare davanti ai muri a secco e ai tetti di paglia delle case, una vista che riteneva sgradevole, soprattutto quando era in compagnia di ospiti. Quell’esagerato intervento di demolizione aveva lo scopo di trasferire gli abitanti del villaggio in nuove case a meno di un miglio di distanza, più vicine alla costa, senza terre da poter coltivare e soprattutto lontano dal nuovo casino di caccia. L’aspetto più sorprendente dell’intera vicenda è che Rossmore agì in modo assolutamente legale.

Storie di questo tipo assumono i tratti del folclore o perfino della leggenda, tanto ci sembrano lontane dalla nostra realtà quotidiana. Eppure il regime patrimoniale che permise le malefatte di Rossmore all’inizio dell’ottocento è rimasto sostanzialmente invariato fino a un’epoca recente. In Scozia, infatti, gli ultimi resti del feudalesimo medievale sono stati aboliti solo nel 2004. Le conseguenze di questa lunga stasi sono evidenti. Oggi meno di cinquecento scozzesi possiedono metà del paese, mentre gli atti di proprietà di circa tremila chilometri quadrati di terra sono conservati all’estero in alcuni paradisi fiscali. La maggior parte delle famiglie aristocratiche proprietarie di terreni nel 1872 li possiede ancora oggi.

Questa logica patrimoniale ha conseguenze che vanno oltre i confini della Scozia. Gli economisti che cercano di capire i problemi del capitalismo contemporaneo finiscono per tornare sempre più spesso alla terra che hanno sotto i piedi. Thomas Piketty ha dimostrato che negli ultimi cinquant’anni la rendita è aumentata in modo esponenziale rispetto ai redditi. L’ex capo della confindustria britannica, Adair Turner, ha analizzato i dati dell’economista francese concludendo che questa moltiplicazione della ricchezza è dovuta “quasi interamente all’aumento del valore delle terre”. Per non parlare della causa della crisi finanziaria globale del 2008: per quanto si sia discusso di titoli finanziari, in realtà alla base di tutto c’era una tradizionalissima corsa speculativa alle proprietà immobiliari.

Di conseguenza l’identità di chi possiede la terra, e il modo in cui la possiede, è molto importante. Lo stesso vale per la storia di un paese che sta finalmente affrontando il problema, creando strumenti con cui la comunità può controllare le terre su cui vive. Chi è abbastanza fortunato da possedere dei beni immobili non dovrebbe avere difficoltà a dimostrare di averne i titoli, attraverso una documentazione scritta che definisca i criteri e i limiti della proprietà. D’altronde la terra non può sparire o essere nascosta come un lingotto d’oro o un’opera d’arte. In teoria, inoltre, sarebbe nell’interesse di tutti avere una totale chiarezza su dove cominciano e dove finiscono i diritti e i doveri legati alla proprietà.

Rendita a lungo termine

Ma quando si tratta del funzionamento della proprietà terriere, in Scozia non si può fare affidamento sul buon senso. I primi tentativi di capire chi possedeva cosa risalgono a secoli fa, con il Register of sasines, il primo registro pubblico delle proprietà terriere, creato nel 1617; ma la registrazione delle proprietà è diventata obbligatoria solo 230 anni dopo, nel 1847. E “obbligatoria” non significa ciò che si potrebbe pensare: di solito il procedimento si attiva solo quando una proprietà è “trasmessa”, cioè quando viene venduta o passa di mano. Secondo le stime, circa il 25 per cento delle proprietà scozzesi che superano i quattrocento ettari è nelle mani della stessa famiglia da più di quattrocento anni, cioè da prima che esistesse il Regno Unito. Anche dopo la creazione di un registro moderno, nel 1981, l’impegno a registrare tutte le terre entro il 2019 ha prodotto scarsi risultati. Manca all’appello ancora il 41 per cento delle proprietà, che corrisponde a un incredibile 71 per cento del totale delle terre scozzesi (in Inghilterra e Galles, invece, solo il 17 per cento delle terre non è ancora registrato).

Il risultato è che in molti casi bisogna spulciare il Register of sasines per capire chi possiede un terreno. Buona fortuna a chi deve affrontare un archivio labirintico senza mappe né indici. L’imprecisione delle registrazioni non è solo un dettaglio burocratico, ma evidenzia lo scarso peso che la società scozzese attribuisce a questo argomento. Come direbbe un consulente aziendale, “se non puoi misurarla, non la puoi gestire”. La registrazione delle terre, come tutto il distorto panorama della proprietà terriera in Scozia, si basa su un concetto vago e disarmante: “Le cose sono sempre state così”.

Secondo lo Scottish land fund, un’agenzia fondata nel 2000 in seguito alla riforma agraria, le proprietà restano nelle stesse mani in media per 122 anni. Chi sottolinea questo aspetto è solo un invidioso perché non ha ereditato una proprietà? Non direi. Il problema non sono gli interessi dei proprietari terrieri e neanche l’istituto dell’eredità, ma il consolidamento del privilegio di alcuni scozzesi a danno degli altri. Non tutti i proprietari terrieri godono degli stessi vantaggi che ha la regina nel castello di Balmoral (a differenza di Buckingham palace, è una proprietà privata della regina Elisabetta, anche se i suoi eredi riescono a evitare di pagare le tasse sulla proprietà). Ma la legge e il sistema fiscale hanno sempre garantito che la terra restasse un bene affidabile capace di assicurare “una rendita a lungo termine”, a prescindere dal fatto che sia usata per un’attività commerciale o semplicemente ospiti dimore maestose. Questa è un’ottima notizia solo per i proprietari terrieri.

E non si tratta solo di ricchezza privata, perché la terra non è una risorsa come le altre. Quello che il gruppo dei cinquecento grandi proprietari scozzesi decide di fare con le proprie terre ha enormi conseguenze per il resto della popolazione dal punto di vista economico, ambientale e culturale. Vent’anni fa, per esempio, quasi due milioni di ettari di terra in Scozia furono riservati alla caccia al cervo e al gallo cedrone. Se la gestione delle terre fosse vincolata agli interessi e ai desideri della maggioranza delle persone che la occupano, difficilmente un’area così vasta sarebbe stata dedicata a uno “sport” praticato solo da una minoranza, oltre che discutibile.

Proprietà significa sempre potere. Il problema di chi possiede la terra (e come la possiede) è sempre stato indissolubilmente connesso ai diritti dei cittadini. Per secoli la quantità di terra posseduta determinava letteralmente la possibilità di avere il diritto di votare. “Perché dovremmo essere mendicanti con una scheda elettorale nelle mani?/ Dio ha dato la terra al popolo”, recita The land song, il vecchio inno del Partito liberale.

Quando nel 1999 – dopo il referendum sull’autonomia tenuto due anni prima – s’insediò il primo parlamento scozzese, la questione a lungo ignorata della riforma agraria s’impose. Da tempo molti scozzesi volevano avere più voce in capitolo nelle decisioni che riguardavano foreste, boschi, corsi d’acqua e perfino strade urbane. Ma da dove potevano cominciare? Quale cambiamento poteva esserci se le cose erano “sempre state così”?

Gli scozzesi costituiscono appena il 9 per cento della popolazione del Regno Unito, ma il territorio della Scozia corrisponde a un terzo della superficie totale. Nella storia del paese la terra ha sempre avuto un ruolo primario, finendo spesso al centro di conflitti. Nel settecento e nell’ottocento migliaia di persone furono sfollate durante le clearances delle Highland e delle Lowland, i trasferimenti forzati di persone dai terreni agricoli di proprietà dei lord, spesso per fare posto a pascoli per le pecore più redditizi. Molti scozzesi che si ritrovarono senza casa partirono per l’America, mentre quelli che restarono in patria ottennero (come gli abitanti di Catacol) nuovi alloggi sulla costa, spesso molto lontano da casa. La speranza era che quelle persone si sarebbero dedicate alla pesca, un’attività di cui non avevano alcuna esperienza, dato che avevano sempre vissuto come agricoltori e allevatori. Le clearances hanno lasciato il segno anche nel folclore locale delle sparute comunità rurali che sopravvissero. Tutte hanno una storia triste da raccontare.

Tributi feudali

Le azioni di lord Rossmore testimoniano un’antica disparità di potere nelle leggi scozzesi tra chi possedeva la terre e chi no. Il fatto che in Scozia la legge feudale sia sopravvissuta più a lungo che in ogni altro paese dell’Europa occidentale non è solo una stranezza del passato, come la parrucca che indossano i giudici. Fino alla fine del 2004 la chiesa di Scozia riceveva circa trentamila sterline (quasi 35mila euro) all’anno in tributi feudali da chi viveva sulle sue terre. In alcune aree del paese il feudalesimo ha sostanzialmente creato un sistema privato di pianificazione urbana in cui si otteneva il permesso di costruire pagando o chiedendo il consenso al feudatario invece di rivolgersi all’autorità locale. In altri casi era possibile comprare una casa ed esserne proprietari di fatto ma non legalmente, perché il feudatario conservava alcuni diritti in qualità di “vero” proprietario sulla carta.

Peggiorava la situazione il fatto che il parlamento britannico non si è mai interessato ai problemi delle terre scozzesi, e naturalmente gli interessi dei proprietari rappresentati alla camera dei lord intralciavano qualsiasi tentativo di riforma. Se non fosse mai nato un parlamento scozzese, è probabile che molte leggi sulla terra sarebbero in vigore ancora oggi.

Nel 1998 Donald Dewar, all’epoca segretario di stato per la Scozia e successivamente primo premier scozzese, dichiarò: “Finalmente potremo legiferare in Scozia sulla riforma fondiaria, senza il rischio che i nostri problemi siano ignorati da Westminster”. Il legame tra la riforma politica e quella fondiaria era così profondo che le trattative politiche sull’autonomia sono sempre andate di pari passo con le idee sulla revisione della proprietà terriera.

Dewar morì improvvisamente nell’ottobre del 2000, appena quattro mesi dopo il consenso della regina alla nuova riforma agraria, l’Abolition of feudal tenure act, ma lo spirito delle sue riforme è sopravvissuto. Dewar aveva sottolineato che la riforma avrebbe potuto “coinvolgere le persone nelle decisioni che le riguardano” e portare “una nuova fiducia nelle nostre faccende”. Per raggiungere questi obiettivi è stata necessaria una diversa concezione del possesso della terra – in particolare nelle aree rurali e agricole delle Highland – con l’introduzione della proprietà comunitaria.

Secondo lo Scottish land fund, un’agenzia fondata in seguito alla riforma fondiaria, le proprietà restano nelle stesse mani in media per 122 anni

L’iniziativa del governo scozzese per la proprietà comunitaria è stata ispirata anche da due innovative ed efficaci acquisizioni dal basso portate avanti contro ogni previsione negli anni novanta: una sull’isola di Eigg e l’altra a Knoydart, nel Sutherland. Con l’approvazione del Land reform act del 2003, a tutte le comunità è stato riconosciuto il diritto di prelazione sulla vendita delle terre che occupavano. Può sembrare un cambiamento modesto, ma ha ribaltato la mentalità tradizionale e ha offerto una soluzione pratica. Inoltre gli acquisti sono agevolati attraverso i finanziamenti concessi dallo Scottish land fund, alimentato inizialmente dai ricavi dalla lotteria nazionale e in seguito dall’intervento diretto del governo.

Per ottenere il finanziamento, le comunità devono creare un fondo fiduciario. Di solito il consiglio d’amministrazione del fondo è composto da un’associazione di residenti, dal consiglio comunale locale, dalle organizzazioni per la tutela dell’ambiente e da altri enti pubblici. In ogni caso all’associazione dei residenti è garantita la maggioranza dei seggi nel consiglio, e questo capovolge la dinamica di potere a vantaggio delle persone coinvolte direttamente. Gli enti pubblici sono presenti solo per consigliare e aiutare i residenti, non per ostacolarli o indebolirli come succedeva in passato.

L’acquisto della tenuta di North Harris, nelle Ebridi esterne, è stato uno dei primi atti stipulati grazie alla riforma. Dall’iniziale acquisto comunitario di circa 25mila ettari nel 2003, il North Harris trust (Nht) è cresciuto fino a includere i terreni di tutta North Harris. Su richiesta della comunità locale il fondo ha comprato l’adiacente tenuta di Seaforth nel 2006, seguita nel 2013 dall’isola di Scalpay, con il sostegno dello Scottish land fund. All’interno dei terreni dell’Nht si trovano An Cliseam, la montagna più alta delle Ebridi esterne, e Tarbet, il principale insediamento di Harris. Oggi tutte queste proprietà sono gestite per conto delle persone che le popolano.

I paradisi fiscali custodiscono la proprietà di terre a scapito delle casse dello stato e di conseguenza anche del bene pubblico

Calum Mackay, il presidente dell’Nht, ricorda che la comunità decise di tentare l’acquisto dopo anni di declino economico della zona, caratterizzato da carenza di alloggi accessibili, pochi posti di lavoro e una forte emigrazione dei giovani. Gli abitanti di North Harris erano esclusi dal processo decisionale e “non potevano in alcun modo influenzare la gestione delle terre”, ricorda Mackay. Fino a quando “alcuni esponenti della comunità hanno pensato che la possibilità di comprare la terra era l’occasione per assicurarsi un controllo maggiore”.

Avevano ragione. Dopo quel primo acquisto l’Nht ha ottenuto diversi risultati, tra cui la creazione di un Community development fund, un ente nato per sostenere le imprese locali. Mackay sottolinea l’importanza dell’acquisto e della costruzione di alloggi. “Oltre ai terreni, l’Nht ha comprato due case, che sono state poi affittate a giovani del luogo”, racconta. “Da allora abbiamo costruito altre quattro case e ora ne stiamo realizzando altre due”. I numeri potrebbero sembrare esigui, ma fanno la differenza in una piccola comunità. L’Nht ha costruito diversi locali per uso commerciale, oltre a un osservatorio per le aquile, un parcheggio per camper e un centro per la promozione del turismo. La presenza sempre più forte sul territorio permette all’Nht di condizionare le decisioni locali, come dimostra l’efficace campagna “per convincere la Hebridean housing partnership a costruire più alloggi da destinare in affitto ai residenti”.

Forse l’effetto più significativo dell’operazione è qualcosa che secondo Mackay “non può essere misurato. L’Nht ha incoraggiato l’intera comunità fungendo da catalizzatore”. Molti residenti si sono fatti avanti per ricoprire ruoli importanti nel consiglio d’amministrazione del fondo. I duecento piccoli coltivatori della zona si sono detti “felici di poter contare su un appoggio per gestire qualsiasi difficoltà”.

Oggi in Scozia quattrocento gruppi locali come l’Nht controllano più di duemila chilometri quadrati di terra. Dopo la riforma agraria del 2003 i vari governi scozzesi hanno migliorato il sistema aggiungendo una maggiore attenzione alla tutela dell’ambiente, aprendo a comunità più ampie (è stata superata la precedente soglia di tremila persone) con un nuovo meccanismo di diritto all’acquisto per le terre trascurate o in disuso e, dal 2017, includendo anche gli spazi urbani. La prossima frontiera potrebbe riguardare la riforma delle proprietà dei comuni, dove la posta economica è molto più alta a causa dei prezzi immobiliari.

Il primo registro pubblico delle proprietà terriere fu creato nel 1617, ma la registrazione delle proprietà è diventata obbligatoria nel 1847

“Eravamo preoccupati perché la popolazione di Portobello stava aumentando in un contesto segnato da una perdita di spazi pubblici e di comunità”, sottolinea Ian Cooke, segretario di Action Porty, il fondo fiduciario dietro la prima acquisizione urbana, quella di una chiesa sconsacrata su Bellfield street, un quartiere periferico nella zona orientale di Edimburgo. Gli imprenditori edili stavano già valutando la possibilità di comprare l’edificio, anche perché la chiesa di Scozia aveva respinto una prima offerta di Action Porty. Ma il fondo ha risposto rivendicando il diritto d’acquisto della comunità. Cooke sottolinea che “il processo non è facile, soprattutto quando si cerca di realizzarlo in tempi stretti”, ma aggiunge che l’appoggio della comunità locale lo ha motivato enormemente. Alla fine il potere del popolo ha battuto le forze del mercato. Prima che la pandemia sospendesse tutto, la struttura era gestita in modo sostenibile e ospitava eventi privati, conferenze di artisti, festival e concerti. Ora Action Porty vorrebbe diventare “un punto di riferimento” per Portobello.

Se il covid-19 non farà saltare i programmi, a maggio ci sarà un’importante elezione a Holyrood, il sobborgo di Edimburgo che ospita la residenza ufficiale della regina d’Inghilterra in Scozia e il parlamento scozzese. A prescindere dall’esito del voto è chiaro che ventidue anni di autonomia hanno fatto della riforma agraria un argomento perenne, un mantello indossato dai vari partiti e con varie maggioranze parlamentari, dalle coalizioni tra laburisti e liberali alle maggioranze dello Scottish national party (Snp). La riforma è sopravvissuta a un “accaparramento delle terre in stile Mugabe” autorizzato dal governo conservatore e ai proprietari terrieri che l’hanno definita un atto di “leninismo”. Il successo della proprietà comunitaria ha contribuito a creare un consenso popolare intorno alla riforma fondiaria.

Ma nonostante i grandi cambiamenti nella legge scozzese, secondo una delle voci più influenti del paese siamo solo all’inizio. Andy Wightman, un parlamentare indipendente a Holyrood, ha spulciato per decenni il Register of sasines, rivelando chi sono i proprietari della Scozia. Secondo lui, il nuovo parlamento che ha concesso alla Scozia “pieni poteri” sulle leggi fondiarie era un “prerequisito” essenziale, “ma l’opportunità di attuare una riforma importantissima non è stata ancora sfruttata a pieno”. Wightman fa notare che al momento la proprietà comunitaria opera ancora come un soggetto privato nell’ambito della vecchia divisione tra pubblico e privato.

Per ottenere il sostegno necessario, infatti, i fondi fiduciari di comunità devono essere registrati come organizzazioni non profit. “Questo genere di riforma fondiaria non risolverà mai il problema della concentrazione della proprietà, perché i valori di mercato gonfiati ostacoleranno sempre i tentativi delle comunità”, sottolinea Wightman. “Risolvere i problemi delle terre in Scozia o riformare il sistema non dovrebbe spettare a soggetti che operano in un mercato globale”.

Leggi anacronistiche

Nonostante le riforme e le acquisizioni, in effetti, la proprietà delle terre in Scozia resta spaventosamente concentrata. Gli sgravi fiscali continuano a premiare le aziende private più dei comuni o delle comunità per quanto riguarda l’attività di rimboschimento, mentre i paradisi fiscali custodiscono la proprietà di altre terre a scapito delle casse dello stato e di conseguenza anche del bene pubblico. Per quanto riguarda i centri urbani, il 29 per cento delle famiglie di Edimburgo vive ancora in condizioni di povertà solo a causa dei costi per l’alloggio, come conferma un recente rapporto dell’Edinburgh poverty commission. “Evidentemente c’è un interesse forte e in crescita nella proprietà comunitaria all’interno delle aree urbane”, sottolinea Cooke, “anche se non necessariamente attraverso il meccanismo esistente”. Cooke è convinto che siano necessarie riforme specifiche per affrontare i contesti urbani.

Come ha scritto Wightman nel suo libro The poor had no lawyers, una riforma davvero progressista dovrebbe trascendere i vecchi binari della proprietà (la mia terra o la tua, privata o pubblica) e probabilmente avvicinarsi a un modello in cui la terra non è “posseduta” nel modo in cui lo intendiamo oggi. Per esempio si potrebbe ricominciare a pensare in termini di commons (terreni di proprietà collettiva), un antico concetto progressivamente cancellato dai sistemi legali, che hanno protetto sempre di più la proprietà privata.

“Dobbiamo ricordare che la proprietà comune non è una novità”, dice Wightman. “I Royal Burghs di Scozia ricevevano ottime terre dalla corona già nel dodicesimo secolo, e alla fine del cinquecento metà della Scozia era gestita sotto forma di bene comune”.

Le cose non sono “sempre state così”. Secondo Wightman il futuro della riforma fondiaria “è legato a un concetto molto allargato di bene comune, con l’ampliamento dei modelli di proprietà municipali, cooperativi e in crowdsourcing” per coprire anche “beni come foreste, energia e infrastrutture”.

Ed è qui che emergono gli impedimenti rispetto alla presunta “riforma radicale”. Finora le misure adottate non hanno alterato il quadro generale. Alcune hanno semplicemente trascinato le anacronistiche leggi scozzesi nel ventesimo secolo, mentre il resto del mondo entrava nel ventunesimo. La maggior parte dei cambiamenti ha seguito il vecchio paradigma, agendo con enorme cautela ai margini dei diritti di proprietà stabiliti. Le riforme tuttavia restano molto importanti, perché stanno cambiando un ordine che un tempo sembrava immutabile. Dopo quattrocento anni le vecchie leggi avevano assunto la stessa aria di inevitabilità delle proprietà che hanno contribuito a preservare. Le norme erano ormai diventate tradizioni calcificate. Il semplice atto di abolirle o aggiornarle altera i termini del dibattito: ciò che un tempo era impensabile oggi è non solo possibile, ma anche reale, e le vecchie giustificazioni sono cadute.

La storia della riforma delle terre di questo piccolo paese è stata inevitabilmente plasmata dai suoi problemi storici. Pochi altri paesi devono pensare a superare idee arretrate come “vassallo” e “feudatario”. Ma è altrettanto vero che la direzione intrapresa dalla Scozia apre una strada anche per altre nazioni in cui l’eccessiva concentrazione delle terre è un problema. Di questo elenco, in realtà, fanno parte quasi tutti i paesi sviluppati.

Il contesto politico sembra promettente. La popolarità della proprietà comunitaria, come quella dell’autonomia, ha dimostrato che oggi la perdita di fiducia nella politica è soprattutto una disaffezione a un potere percepito come lontano. In altre parole, quando si offre alla gente la possibilità di avere un ruolo nella gestione locale, anche se legato alla burocrazia e alle scartoffie, molti accettano la sfida, con pochi rimpianti. Finora, infatti, in Scozia nessuna terra è “uscita” dalla proprietà comunitaria.

Molte piccole comunità, a lungo oppresse dal modo in cui le terre erano possedute e regolate, hanno scoperto di poter prendere in mano la situazione acquisendo la proprietà delle terre che le loro famiglie occupavano da secoli. Le riforme spingono gli scozzesi (e gli osservatori) a riflettere sulle leggi che riguardano la terra (e fino a un certo punto anche sui diritti di proprietà) per ciò che avrebbero sempre dovuto essere: non pratiche per favorire un’élite privilegiata, ma norme che possono coinvolgere l’intera comunità, sempre che si voglia concedere a tutti la possibilità di ottenere la libertà che la proprietà può dare.

Inoltre le riforme dimostrano che queste regole dovrebbero essere negoziate con i cittadini e sviluppate attraverso il processo democratico. Oggi, anche se la proprietà in Scozia resta molto concentrata, la legge che la governa appartiene a tutti. E chissà dove ci porterà questo percorso. ◆ as

Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it

Questo articolo è uscito sul numero 1397 di Internazionale, a pagina 60. Compra questo numero | Abbonati