In Ucraina l’invasione russa ha creato una nuova categoria di persone: gli inquilini notturni della metropolitana. Non si tratta di hippy o senzatetto, ma di gente comune di diversa estrazione sociale, che ha un alloggio ma decide di passare la notte sottoterra, scatti o meno l’allarme antiaereo. Per essere al sicuro nel caso di notte si metta a suonare la sirena, queste persone arrivano prima della chiusura della metropolitana. Qui riescono a dormire tranquille. Poi, al mattino, arrotolano tappetini e coperte, escono alla svelta e tornano alla loro vita. Quando cala la sera, scendono di nuovo sottoterra per sistemarsi sul pavimento di granito a pochi metri dai binari. Perché in superficie, nei loro appartamenti, non riescono a prendere sonno.

Più droni, più missili

Le stazioni della metropolitana di Kiev sono state progettate per due scopi: servire il trasporto urbano e fare da rifugi in caso di guerra o altri disastri.

Durante la guerra fredda si pensava che sarebbero state sicure anche in caso di attacco nucleare. Furono installate pesanti porte che si potevano chiudere ermeticamente per isolare il sottosuolo dal mondo esterno, e potenti sistemi per il filtraggio dell’aria e il rifornimento di acqua ed elettricità. Nei tunnel i servizi igienici pubblici erano attrezzati per decine di migliaia di persone. In Ucraina ci sono tre reti di metropolitane: quella di Kiev, con 52 stazioni; quella di Charkiv, con 30; e quella di Dnipro, con sei stazioni. C’è anche una “metropolitana ibrida” a Kryvyj Rih, un tram ad alta velocità che a tratti corre sottoterra. Dall’inizio dell’invasione russa, nel 2022, le stazioni sotterranee sono usate come rifugi durante gli attacchi russi con missili e droni. Fortunatamente finora non è stato necessario filtrare le radiazioni dell’aria né stipare le persone nei tunnel chilometrici.

Nei primi mesi della guerra il trasporto in metropolitana era stato interrotto. La gente dormiva nei treni per proteggersi dai bombardamenti, e c’era anche chi rimaneva sottoterra per giorni, addirittura settimane. Soprattutto a Charkiv, una città con un milione di abitanti a venticinque chilometri dal confine russo.

Quando poi, verso la fine del 2022, l’esercito ucraino ha ripreso il controllo dalla regione di Kiev e di buona parte di quella Charkiv, le metropolitane hanno ricominciato a funzionare e pernottare sulle banchine è stato vietato. Nelle stazioni si poteva restare solo durante gli allarmi aerei. Se la sirena suonava quando era in vigore il coprifuoco notturno, e circolare per strada era vietato, spostarsi per raggiungere i rifugi era comunque consentito.

Poi, dalla primavera del 2025, la Russia ha intensificato i bombardamenti e l’uso di droni suicidi contro la popolazione civile, colpendo pesantemente le aree residenziali delle città. Così a marzo Charkiv ha nuovamente permesso di trascorrere la notte nella metropolitana a prescindere dagli allarmi aerei. La stessa decisione è stata presa ad aprile a Kiev e a Dnipro.

L’estraneo curioso

Per capire cosa succede ogni sera nelle metropolitane del paese ho deciso di passare anche io una notte sottoterra. E ho scelto la stazione che ha subìto più attacchi: quella di Lukjanivska, a Kiev.

Armato di stuoino di gomma e sacco a pelo, quindici minuti prima della chiusura della stazione imbocco le scale mobili e scendo nella metropolitana. Nell’angolo più riparato della banchina vedo le prime quattro persone che si preparano a coricarsi. Due sono già sdraiate sotto le coperte, le altre stanno aprendo i letti pieghevoli portati da casa. Il mio tentativo di avviare una conversazione non suscita grande entusiasmo. “Siamo molto stanchi”, mi dice una donna a nome del gruppo – padre, madre e due figli quasi adulti – prima di sdraiarsi sotto una coperta e voltarmi le spalle. Più tardi mi raccontano che sono sempre i primi ad arrivare. I treni sono ancora in funzione, gli ultimi passeggeri se ne vanno in fretta, e loro, in attesa di prendere sonno, giocano con i telefonini.

In questo trambusto noto un uomo sulla trentina che indossa un giaccone autunnale con il cappuccio tirato sulla testa. Di giorno fuori ci sono trenta gradi. Decido di attaccare discorso. Avevo indovinato: l’uomo è venuto a passare la notte in stazione, per questo indossa indumenti pesanti. Si chiama Vladyslav, lavora in un’azienda informatica, non è sposato, vive nei paraggi e dorme sottoterra ogni notte.

Vladyslav spiega come funzionano le cose qui sotto: “Gli addetti alle pulizie portano sedie pieghevoli e brandine dal magazzino. Ne hanno una scorta. Se ci sarà un allarme nel cuore della notte, arriverà un bel po’ di gente, duecento persone o anche di più, con bambini, cani, gatti, lettini e tende. Le sedie però non bastano per tutti, quindi io me la porto sempre da casa. Se non suona l’allarme, lo spazio non manca: di solito di notte ci sono solo una ventina di persone. Tutti si conoscono, almeno di vista. Se hai voglia di fare due chiacchiere, vieni durante un allarme, allora c’è più movimento, e la gente vuole parlare. Ci sono pure un sacco di bambini, anche neonati: i genitori li cullano facendo avanti e indietro sulla banchina”.

Vladyslav cerca di dormire sempre nello stesso posto, “nel punto più riparato dalle correnti d’aria”. Durante la nostra conversazione non perde mai di vista lo schermo del suo smartphone. Non passa un minuto senza che mi aggiorni sui missili e i droni lanciati dai russi. “Alcuni droni suicidi hanno attraversato la regione di Sumy”, dice con noncuranza. Poco dopo aggiunge: “Hanno lanciato anche missili balistici. Non si sa da e verso dove. Se sono Iskander diretti a Kiev, gli ci vorranno dieci-dodici minuti ad arrivare”. Qualche minuto dopo ricomincia: “Droni lanciati da Luhansk, diretti a Poltava. Ma non vuol dire niente: cambieranno direzione più volte, per confondere la difesa antiaerea”.

Pare che Vladyslav non riesca a liberarsi dalla paura. A un primo sguardo sembra calmo, ma la tensione si nota comunque. Aggiunge altri dettagli sui trucchi e le insidie dei droni russi. Sembra essere diventato il suo argomento preferito, quasi contro la sua volontà. Almeno per la durata dei raid aerei.

Poi incontro una donna sulla quarantina. Non vuole dirmi come si chiama né che lavoro fa. Non insisto. Capisco la sua ansia, causata non solo dai droni, ma anche da estranei troppo curiosi. Mi racconta che dall’inizio della guerra non ha mai dormito a casa, “se non quando ero con i miei genitori nella loro cittadina, perché lì dal letto alla cantina ci sono pochi metri”.

Vive con il marito in un appartamento al diciottesimo piano. Nel primo periodo anche lui dormiva in metropolitana, ma con il tempo ha smesso di avere paura. Lei invece no. “È difficile dormire vestita su un pavimento di granito per mesi. Ma cosa posso farci?”, dice dopo una lunga pausa.

Cerco di parlarle in modo razionale. “A Kiev ci sono quattro milioni di persone. In fondo la possibilità di essere colpiti non è così elevata…”.

“Non m’importa quanti missili arrivano”, m’interrompe nervosamente. “Dieci, cento, mille… Uno è sufficiente. Perché sfidare la sorte? Perché?! Non capisco”.

“E suo marito?”.

“Lui sì, sta sfidando la sorte. È la persona più vicina a me, eppure…”. Ancora una lunga pausa. “Lui riesce ad addormentarsi nel letto. Io no. Se ci riuscissi, probabilmente la penserei diversamente”.

L’ultimo treno è passato, le scale mobili sono spente, è calato il silenzio. Si sente solo una debole e costante corrente d’aria che soffia dalle gallerie.

Le addette alle pulizie sono al lavoro. Senza alzare la voce, parlano con calma tra loro da un lato all’altro della banchina. Riesco a cogliere qualche parola: “Come in paradiso…”.

Giro per la stazione e conto i presenti: 31 persone, compreso me. Le tipologie umane sono diverse. C’è la vecchina irritabile, con lo sguardo penetrante: si accorge subito che sono nuovo e mi squadra con curiosità. C’è il palestrato con il tipico look – pizzetto e testa rasata, una montagna di muscoli e abbigliamento sportivo costoso – che legge concentrato qualcosa sullo smartphone stando seduto su un sacco a pelo non ancora aperto. Ci sono alcune donne di più di 55 anni: il livello superiore d’istruzione gli si legge in viso, probabilmente sono dipendenti statali, dottoresse, insegnanti. C’è un gruppo di donne più giovani e dall’aspetto dimesso, forse fanno le commesse, e se ne stanno silenziose, appoggiate alle colonne nei loro sacchi a pelo. E poi uomini di una certa età: probabilmente lavoratori manuali, autisti, operai.

Nel cuore della notte vengo svegliato da un rumore sempre più forte: è il carrello motorizzato che porta gli operai verso altre stazioni

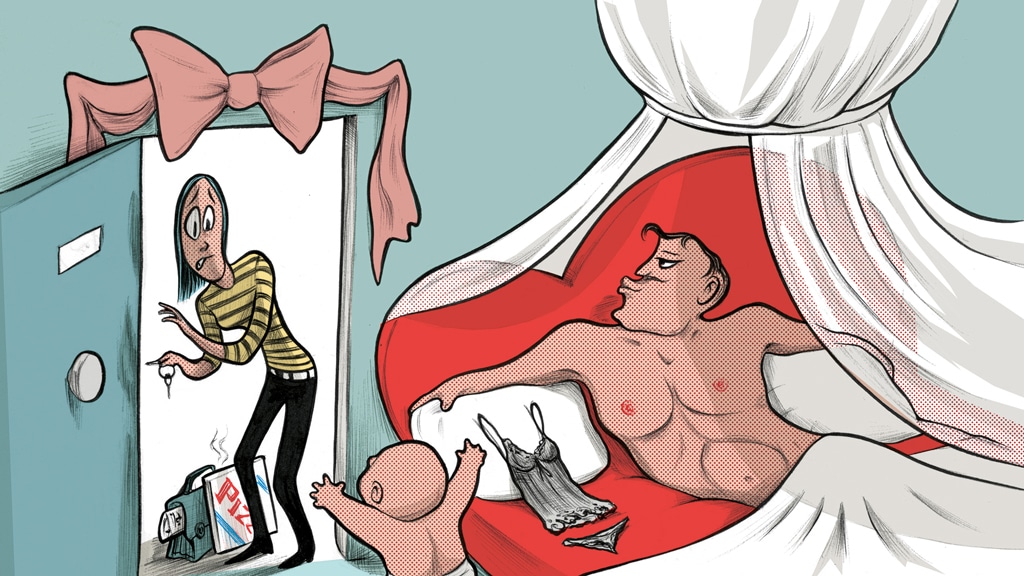

Infine ci sono un ragazzo e una ragazza molto giovani, forse liceali. Si tengono per mano rannicchiati l’uno sull’altra, sussurrandosi qualcosa. Ho l’impressione che non sia stata la paura dei missili a portarli sottoterra, ma molto più probabilmente l’amore. E il primo tentativo di passare la notte insieme.

Faccio il giro della banchina più volte. Le persone si sistemano quasi in silenzio, come se avessero paura di disturbare qualcosa o qualcuno.

Due operai con giubbotti e caschi arancioni hanno aperto i tombini e sono alle prese con alcuni tubi. “Stiamo pompando fuori l’acqua sotterranea che si accumula durante il giorno. Va fatto ogni sera, in tutte le stazioni”, mi spiegano. Ho l’impressione di essere l’unico interessato a parlare con loro. La gente non è qui per curiosità, ma per stare al sicuro.

I tecnici se ne vanno, la maggior parte delle luci si spengono, è quasi buio pesto.

Nel cuore della notte vengo svegliato da un rumore sempre più forte: è il carrello motorizzato che porta gli operai verso altre stazioni. Il carrello è un interessante ibrido: ha le ruote di un treno, una piccola cabina e il motore diesel di un’auto sovietica Maz, che scoppietta buttando fumo dal tubo di scarico. È insolito sentire il rumore familiare di un motore a scoppio nella metropolitana. Succede solo di notte, quando sui binari non c’è la corrente ed è necessario spostare attrezzature e materiali per i lavori di manutenzione.

Organizzazione creativa

Al risveglio mi affretto a dire alla mia guida, con la voce più allegra che posso: “Buongiorno, Vladyslav!”. Mezzo addormentato, mi risponde subito: “Durante la notte sono stati lanciati 362 droni, da Voronež, Luhansk e dalla Crimea. Dalla Crimea non succedeva da qualche giorno, almeno dalla scorsa settimana”.

La luce si accende e tutti si avviano verso l’uscita. Per la prima volta in vita mia salgo su una scala mobile appena entrata in funzione. E vedo i primi passeggeri scendere nella metropolitana di fronte a me, non di spalle. Strana sensazione: tutti mi sembrano particolarmente interessanti. Anche loro sembrano guardare il nostro “flusso inverso” con la stessa curiosità.

Oggi la vita nella metropolitana non è così vivace ed emozionante come nelle prime settimane di guerra, quando le stazioni si erano trasformate in strane comunità, veri e propri esempi di auto-organizzazione creativa. “Sui binari c’erano i treni vuoti e le persone decidevano da sole come sistemarsi. In un vagone c’erano gli anziani con bisogni speciali, in un altro le famiglie con bambini piccoli. C’erano vagoni con sole donne. E tende fatte con le lenzuola per avere un po’ di privacy”, racconta Oksana Nykyforuk, che cura la comunicazione per la metropolitana di Kiev. “Al centro delle banchine veniva lasciato uno spazio libero, dove si poteva discutere e fare annunci. Le persone che dovevano aiutare gli addetti alle pulizie erano nominate in base a criteri prestabiliti. Ai padroni di cani erano assegnati i posti più vicini all’uscita. Si distribuivano aiuti umanitari, si organizzavano punti di assistenza medica e c’erano anche psicologi che lavoravano su base volontaria”.

Alla stazione Vokzalna aveva trovato riparo una famiglia di rifugiati di Černihiv con un bambino di tre settimane. Avevano vissuto sottoterra per circa un mese: gli era stato assegnato uno degli uffici dell’amministrazione. Alcuni dipendenti della metropolitana gli avevano portato una vaschetta per il bagno e un bollitore per scaldare l’acqua.

Succedevano anche cose curiose. Una notte, mentre sulla banchina tutti dormivano, era suonata la sirena dell’allarme aereo, le scale mobili erano entrate in funzione e le persone avevano cominciato ad arrivare. All’improvviso si era sentita una voce femminile piuttosto infastidita: “Cos’è tutto questo baccano e questo disordine? Non potete fare meno rumore? E spegnete le luci, che fuori è notte, ed è ora di dormire!”. Qualcuno rideva, qualcuno invece si era arrabbiato per l’egoismo e la maleducazione della donna. Alla fine la situazione in qualche modo si era risolta da sola e nel “mondo sotterraneo” erano tornati a regnare il silenzio e la tranquillità.

Il numero massimo di persone ospitate contemporaneamente nella metropolitana di Kiev è settantamila. È successo il 10 ottobre 2022, quando i russi bombardarono il centro della città nelle ore di punta per la prima volta. “Le banchine erano stracolme di gente, e per motivi di sicurezza la circolazione dei treni era stata sospesa”, ricorda Oksana Nykyforuk.

A Charkiv è andata anche peggio. Secondo il sindaco Yhor Terechov, nei primi giorni dell’aggressione russa, nei sotterranei della metropolitana erano nascoste tra le 150 e le 160mila persone. Nelle stazioni più grandi – come Herojiv pratsi nel quartiere di Saltivka, uno dei più colpiti dalle bombe – sulla banchina si contavano anche duemila persone contemporaneamente.

A Dnipro, che ha la rete metropolitana più piccola, il numero massimo di persone scese nelle stazioni durante gli attacchi è stato di circa tremila.

Dal reale all’immaginario

Ma perché le persone vanno a dormire nella metropolitana ogni sera, anche quando non ci sono allarmi aerei?

“È l’istinto di autoconservazione”, spiega la psicoterapeuta Jaroslava Popovyč. In alcune persone si attiva nei momenti di pericolo e diminuisce in condizioni di calma, in altre mantiene costanti l’ansia e il panico.

“Statisticamente, l’84 per cento delle persone che vivono situazioni particolarmente stressanti torna alla normalità da solo. Tuttavia, il 14 per cento ha bisogno di un aiuto professionale e per una piccola percentuale serve il ricovero ospedaliero: queste persone rimangono paralizzate dall’ansia e incapaci di reagire”, continua Popovyčv. “Per fare un esempio, una volta mi è capitato di lavorare con una donna traumatizzata, che aveva smesso di dormire a casa. Aveva lasciato il suo appartamento e ottenuto dai suoi capi di poter passare la notte nel rifugio dell’ufficio. Di giorno andava al lavoro, ma verso sera, quando si avvicinava il momento di tornare a casa, veniva presa dal panico. Per lei dormire nel suo letto era diventato inconcepibile”.

Che fare, dunque? La psicoterapia è in grado di separare il reale dall’immaginario nella mente di una persona. Ma non è un lavoro veloce, può richiedere mesi, anche anni. E i miglioramenti sono molto lenti. Poi c’è il fatto che il presupposto per la guarigione è sempre la consapevolezza di avere un disturbo e di volersene liberare. La psicoterapia non funziona con la forza.

Un recente studio realizzato dal Centro di coordinamento per la salute mentale del governo ucraino e dall’Unicef ha rilevato che il 47 per cento degli ucraini soffre di un alto livello di stress. È questa la “nuova normalità” degli ucraini. Puoi scampare alla morte e alla distruzione, ma la guerra quasi certamente ti lascerà con un enorme carico d’ansia, paura e terrore.

Per distruggere lentamente alcune persone bastano solo le parole “missile balistico”. Altri, invece, vivono secondo un principio opposto: “Non sentirò il proiettile che mi colpirà”. ◆ ab

Mentre a Pokrovsk si continua a combattere e Mosca sostiene di aver conquistato due villaggi nella regione di Zaporižžja, l’esercito russo continua a colpire le città ucraine. Nella notte tra il 18 e il 19 novembre più di 450 droni e 48 missili sono stati lanciati sulle regioni occidentali del paese, uccidendo venticinque persone e ferendone almeno centoventi. La notte precedente era stata colpita la regione di Charkiv, con quattro morti e 25 feriti, e tra il 13 e il 14 le zone di Kiev e di Odessa, con nove morti e più di quaranta feriti. Nelle stesse ore l’esercito ucraino aveva attaccato una raffineria nel porto russo di Novorossijsk, provocando un incendio e l’interruzione dell’esportazione di greggio. Per quanto riguarda la diplomazia, il 17 novembre il presidente Volodymyr Zelenskyj ha incontrato a Parigi il leader francese Emmanuel Macron, siglando un’intesa per l’acquisto di cento aerei da caccia Rafele.

Sotto il profilo politico, invece, il governo ucraino è ancora alle prese con lo scandalo che ha coinvolto imprenditori e politici vicini a Zelenskyj, accusati dall’ufficio anticorruzione di Kiev, il Nabu, di aver preso tangenti dalle industrie energetiche del paese. “Dall’Unione europea dichiarano che le indagini sono un segnale positivo, perché dimostrano l’efficacia del sistema anticorruzione ucraino. E pubblicamente affermano che il sostegno a Kiev non sarà messo in discussione”, scrive Evropejska Pravda. “Ma in privato diversi funzionari e diplomatici ammettono che i problemi ci sono. La principale preoccupazione sono i dubbi sul coinvolgimento dei più alti dirigenti politici nello scandalo. Ad alimentarli c’è quello che era successo a luglio, quando un’iniziativa del governo di Kiev – che a Bruxelles sono convinti sia partita da Zelenskyj – aveva cercato di limitare i poteri del Nabu e della procura anticorruzione. Per questo in Europa si tende a non credere al tentativo del presidente di prendere le distanze dalla vicenda. Tuttavia l’Ue sa che qualsiasi sanzione contro l’Ucraina ne indebolirebbe la posizione militare, motivo per cui un’ipotesi del genere non è presa in considerazione”. ◆

Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it

Questo articolo è uscito sul numero 1641 di Internazionale, a pagina 58. Compra questo numero | Abbonati