Appena atterrata a Seoul da Los Angeles, in una caldissima giornata del luglio 2023, ho caricato la mia valigia su un pullman e sono partita per la zona demilitarizzata coreana (dmz). Insieme ad altri attivisti e organizzatori dovevo partecipare a una commemorazione per i settant’anni dalla firma dell’armistizio tra Corea del Nord e Corea del Sud, il 27 luglio 1953: l’inizio del più lungo cessate il fuoco della storia.

Ero la persona più giovane del gruppo e quella che aveva percorso più chilometri; molti mi guardavano incuriositi, mentre cercavo di resistere al jet lag e alla calura estiva. Durante una sosta, una donna sulla cinquantina mi ha offerto dell’acqua e un fazzoletto: era un pretesto per avviare la conversazione. Mi ha chiesto da dove venivo e perché avevo deciso di partecipare.

Sulle prime le ho risposto in modo sintetico, spiegando che sono una ricercatrice interessata alla dmz e ai movimenti pacifisti in Corea. Come antropologa, da anni svolgo ricerche e interviste in villaggi e luoghi lungo il confine. È rimasta colpita: la maggior parte dei “giovani” non s’interessa alla dmz, alla pace o alla riunificazione. Ma ha insistito, intuendo che ci fosse dell’altro: perché qui, e perché adesso?

Le ho risposto: “Mio nonno viene da lì”, indicando i contorni delle case che si intravedono all’estremità dell’estuario, dove l’acqua incontra il margine sudoccidentale della zona.

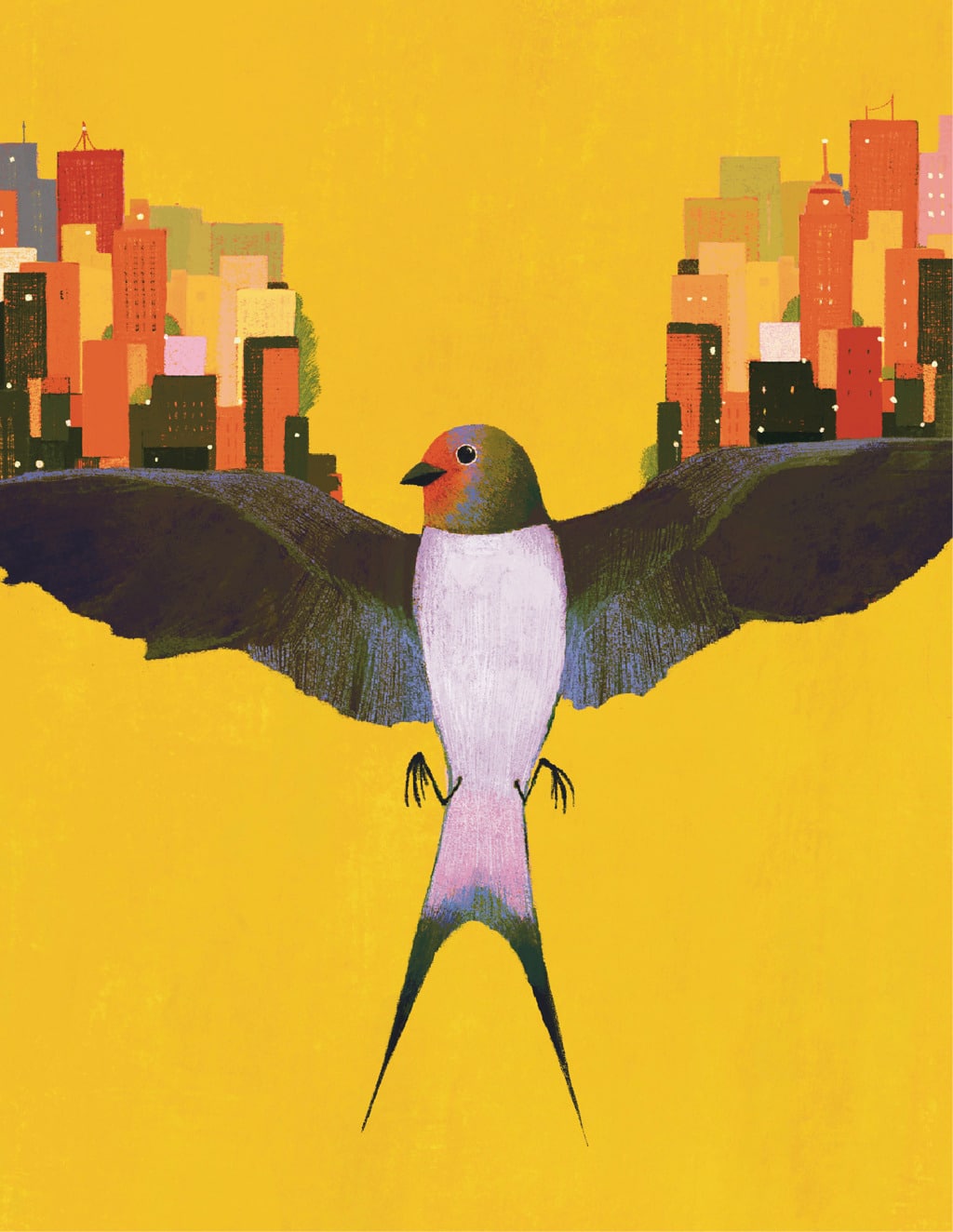

Mi ha abbracciata: “Anche mio padre”. Poi mi ha stretto con delicatezza le mani e mi ha presentata al gruppo. “È una sirhyangmin (실향민) di terza generazione. Ha attraversato l’oceano per essere qui con noi oggi. È una jebi (제비), una rondine”.

La jebi, cioè la rondine, ha da sempre un posto speciale nell’immaginario culturale dei coreani. Oggi molte persone sfollate dal nord, i sirhyangmin, guardano le rondini con un affetto nostalgico. Negli anni cruciali della guerra di Corea (1950–1953) e subito dopo, molti si sono stabiliti nelle isole dell’estuario che compongono la contea di Ganghwa, dando vita a nuove comunità di persone del nord e del sud. Gli abitanti di Ganghwa hanno costruito nidi in tutte le isole per questi uccelli, che trascorrono i mesi invernali nei climi più caldi del Pacifico meridionale e tornano all’estuario con la bella stagione. Per loro la jebi è annuncio di speranza, segno di ritorno e simbolo di libertà possibili, negate invece ai sirhyangmin.

Dal 1953, i duecentocinquanta chilometri del confine artificiale della dmz dividono in due la penisola coreana. La zona cuscinetto demilitarizzata, creata più di settant’anni fa tra i due stati in guerra, appare spesso impenetrabile e definitiva. Eppure è più viva e fluida di quanto sembri. Gran parte della sua estensione attraversa acque: oceani, estuari, fiumi. Un quarto del confine corre lungo l’estuario del fiume Han (한강하구), considerato “zona neutrale” dall’armistizio. Questo status ha permesso legalmente ai civili di vivere come prima della guerra. Ma i posti di guardia, le artiglierie puntate e i soldati in perlustrazione che presidiano l’estuario raccontano una realtà molto lontana dalla neutralità.

Nell’afa estiva, le acque ritirate dell’estuario lasciavano intravedere una scarsa profondità. La persona accanto a me sul pullman ha spiegato che un tempo, prima della divisione, quando la marea calava la gente abbandonava le barche e attraversava il tratto a piedi per incontrare famiglie, soci d’affari e amanti. Per secoli l’estuario è stato fonte di vita per la penisola: la ricchezza minerale derivata dall’incontro tra acqua dolce e salata permetteva all’agricoltura e alla fauna circostante di prosperare. Oggi, lungo i suoi margini di filo spinato domina un’aria di morte e solo gli uccelli si spingono in volo oltre le barriere.

Come una jebi, anch’io ho trascorso gran parte della mia vita sradicata lungo le sponde più calde del Pacifico, in California. Sono tornata più volte in questo posto, solo per scoprire che i miei legami qui erano al tempo stesso forti e imprevedibili.

La prima volta avevo visto l’estuario casualmente, durante un viaggio in auto con la mia famiglia nel 2022. Avevo poca familiarità con le province del nord. Con me c’era mio zio, che invece di questo luogo aveva una conoscenza profonda, vissuta. Mentre guidavo, l’avevo visto con il volto sconvolto e gli occhi pieni di lacrime: mi aveva chiesto di accostare.

“Perché mi hai portato qui?”, aveva domandato. “Che vuoi dire? Questo posto significa qualcosa per te?”, avevo risposto, confusa.

Le rondini hanno da sempre un posto speciale nell’immaginario culturale dei coreani. Oggi molte persone sfollate dal nord le guardano con un affetto nostalgico

Cercavo di strappargli un chiarimento, seduti nell’auto accostata, incerta se riprendere la strada o tornare a Seoul. Alla fine mi aveva spiegato quanto fosse dolorosa la vicinanza con Hwanghae, la provincia che si intravedeva oltre il confine, da cui lui proveniva.

Più ci avvicinavamo al confine fortemente militarizzato, più sembrava impossibile raggiungerlo davvero. La vicinanza non faceva che rendere mio zio più consapevole di una divisione ormai cementata, che avrebbe preferito non affrontare. Tuttavia, come accade con l’istinto di ritorno delle jebi (귀소본능), un impulso simile ci aveva riportati entrambi all’estuario.

Da coreano-americana, mi sono sempre interessata alla guerra mai conclusa che ha sradicato la mia famiglia. Una guerra, supportata dall’esercito statunitense a sud, che ha causato almeno tre milioni di vittime civili e milioni di sfollati. Studiare la dmz come antropologa è stato per me un modo di fare i conti con questa storia. Prima di cominciare il lavoro sul campo, però, avevo mantenuto una distanza accademica, affrontando il tema attraverso ricerche e studi sugli effetti ancora persistenti della divisione coreana. Avevo appreso come le comunità ai due estremi dell’estuario fossero state a lungo unite da legami di parentela e commerci, finché la guerra non le aveva trasformate in nemiche da un giorno all’altro. Perfino persone della stessa famiglia si sono rivoltate le une contro le altre, scegliendo nuove appartenenze, al nord comunista o al sud “libero”.

Quella distanza accademica ha cominciato a incrinarsi quando, quel giorno, io e mio zio siamo tornati qui. E con ogni ritorno quella distanza continua a ridursi, mentre incontro altre jebi provenienti dalla stessa terra d’origine dei miei antenati.

Ho conosciuto così Kim Young-ae, una jebi che ho incontrato a una manifestazione per la democrazia a Seoul. Kim, che oggi ha 70 anni, è una sirhyangmin di seconda generazione: i suoi genitori fuggirono dalla provincia di Hwanghae durante la guerra. La sua famiglia si è stabilita oltre confine, a Ganghwa, dove lei è cresciuta e ha frequentato la scuola. Ha avuto una vita lunga e ricca come studiosa, diplomatica e animatrice di comunità in Corea e all’estero, prima di ritirarsi e tornare all’estuario.

“Dev’essere stato il destino”, ha detto Kim a proposito del nostro incontro. La settimana seguente mi ha invitata a farle visita a Gyodong, l’isola della contea di Ganghwa dove vive oggi. Abbiamo trascorso la giornata insieme, condividendo le nostre storie e raccontandoci come eravamo state attirate dall’estuario. Nel suo studio Kim mi ha mostrato una mappa della penisola coreana, nota per la sua forma a coniglio, con la costa orientale che ne raffigura la schiena.

Kim ha indicato l’estuario e ha chiesto: “Noi dove siamo?”.

“Nella pancia?”, ho risposto.

“Esatto. È qui che comincia la vita, nel grembo”, ha detto.

Per Kim, la storia della Corea e delle sue relazioni con il mondo ha avuto inizio proprio dall’estuario. Per secoli quest’area è stata una porta d’ingresso del commercio internazionale ed è stata a lungo difesa militarmente dalle potenze straniere. Buona parte della struttura difensiva ha cominciato a sgretolarsi con la firma dell’ingiusto trattato di Ganghwa con il Giappone, nel 1876. Da lì è cominciato il percorso che ha portato la Corea a subire la violenza coloniale: il Giappone la trasformò in un protettorato nel 1905, per poi annetterla completamente nel 1910. Dopo la seconda guerra mondiale, con la fine dell’impero giapponese, la liberazione della Corea è stata presto soffocata dal nuovo ordine della guerra fredda, quando la penisola è stata divisa lungo il 38º parallelo e occupata con la forza dall’Unione Sovietica a nord e dagli Stati Uniti a sud.

A Ganghwa, dove si stabilirono molti sfollati del nord, compresa la famiglia di Kim, gli anni successivi alla divisione sono stati segnati da conflitti violenti, anche tra i nuovi e i vecchi residenti. L’estuario è stato teatro di alcune delle più sanguinose violenze fratricide e dei peggiori massacri di civili avvenuti durante la guerra di Corea.

Anche se le isole restano ancora oggi fortemente militarizzate, i conflitti si sono trasformati in una silenziosa convivenza man mano che la guerra fredda si attenuava, negli ultimi decenni del novecento. Oggi le isole sono abitate da una popolazione anziana e poco numerosa che dipende dall’agricoltura.

Kim mi ha chiesto se sapevo “qual è la funzione di un estuario”.

Non riuscendo a ricordare ciò che di certo avevo studiato in un corso di scienze ambientali al liceo, ho risposto: “No, non proprio”.

“È qui che le acque salate e quelle dolci s’incontrano e depurano l’acqua, così che possa scorrere come acqua dolce verso l’interno”, ha spiegato Kim. “Non è straordinario?”.

Per quanto l’estuario sia stato teatro di un’indicibile sofferenza coloniale e bellica, ha anche assorbito sangue e lacrime perché la vita potesse continuare.

Per decenni, le divisioni all’interno delle comunità sono sembrate irriducibili. Famiglie in lutto hanno vissuto accanto ai carnefici, e i sopravvissuti del nord sono stati a lungo ridotti al silenzio dal regime anticomunista del sud. Eppure, nonostante questo dolore condiviso, le comunità di Ganghwa sono l’esempio di come la gente dell’estuario, lacerata dalla guerra, sia ancora capace di ricostruire legami.

È proprio questo che Kim, e forse anche gli attivisti di quella calda giornata estiva, hanno voluto trasmettermi chiamandomi rondine: dopo tutto questo tempo, possiamo ancora imparare a riconoscerci e a vivere insieme.

Noi sirhyangmin possiamo, come le jebi, tornare qui a riposare e a tenere viva la memoria insieme agli altri. Ma, a differenza degli uccelli, non possiamo attraversare l’estuario. Forse è per questo che sulle isole ci sono nidi costruiti per loro. Anche se noi non possiamo andare, le jebi possono farlo al nostro posto, per ritrovare chi amiamo. ◆ svb

T. Yejoo Kim è un’antropologa di origine coreana. Questo articolo è uscito sul giornale statunitense Sapiens con il titolo “Why do swallows fly to the korean dmz?”.

Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it

Questo articolo è uscito sul numero 1635 di Internazionale, a pagina 94. Compra questo numero | Abbonati