Sono cresciuto a Mosca, in un quartiere di case popolari. Il primo libro che ho imparato a memoria (stando a mio padre, che teneva traccia di tutto e scattava fotografie) è stato Slonenok Ram (L’elefantino Ram), pubblicato nel 1959, quando avevo tre anni. Quando Ram era nato tutti gli animali erano venuti a salutarlo. L’orso suonava il contrabbasso, la giraffa danzava il ballo dei cosacchi, il cammello aveva in bocca un enorme ciuccio, l’ippopotamo rimaneva incastrato nella porta e il rinoceronte sosteneva di essere arrivato “a piedi dal Gange”.

Con i libri successivi entravano in scena altri personaggi: una compagnia di eroi locali, guidati dal lupo, dalla volpe e dalla lepre e un vasto assortimento di abitanti della giungla, tra cui Baloo, Bagheera e, in un volume molto più spesso, il leone, il toro e due sciacalli di nome Dimanaka e Karataka. Ben presto gli animali, esotici, domestici e perfino imbalsamati (nel 1969 Winnie the Pooh rinasceva come celebre personaggio dei cartoni sovietici, Vinni Pukh), sono stati affiancati da orfani, briganti, soldati, principesse, imperatori e osservatori delle stelle, per lo più umani. Le storie accadevano “tanto tempo fa”, in terre lontane. Di solito, a vincere erano gli sciocchi, i pastori o i figli minori. I commerci si facevano in ducati, talleri, ghinee, sovrane, dobloni e, più di ogni altro, rupie, le parenti un po’ esotiche dei rubli, ma capaci di comprare tappeti volanti e cobra danzanti.

I libri della mia adolescenza, invece, erano legati a luoghi, nomi e uniformi ben definiti. Al centro c’era la tenuta nobiliare russa, circondata da un parco incolto con uno stagno pieno di ninfee e abitata da vecchi generali, eterni studenti, governanti francesi, precettori tedeschi e una ragazza con un libro aperto in mano. Esisteva in uno spazio mitico, senza nome e immutabile, inquieto ma protetto, isolato.

Tutto intorno c’erano mari (per lo più a sud) e isole, non tutte deserte: quelle di Robinson Crusoe, di Lemuel Gulliver, del capitano Flint, del capitano Blood e, naturalmente, l’isola misteriosa di Jules Verne, dove l’elusivo capitano Nemo aiutava segretamente un equipaggio d’intraprendenti naufraghi. Le isole erano frammenti (o invenzioni) di continenti; questi erano delimitati da coste che si aprivano verso altre frontiere. In Un capitano di quindici anni di Verne l’inesperto equipaggio americano, ingannato da un mercante di schiavi portoghese, scambia Tristan da Cunha per l’isola di Pasqua e sbarca in Angola invece che in Cile; nelle Miniere di re Salomone di H. Rider Haggard una piccola spedizione guidata da un cacciatore di grossa selvaggina parte per il “paese dei matabele” alla ricerca di un tesoro perduto; in Capitano Rompicollo di Louis-Henri Boussenard un giovane francese viaggia dallo Yukon al Transvaal per aiutare i boeri a combattere gli inglesi (che si sono vendicati non traducendo mai il romanzo). Nei romanzi di Capitano Mayne Reid, Osceola the seminole e The headless horseman (Osceola il seminole e Il cavaliere senza testa), i seminole combattono l’esercito nordamericano in Florida e un mustang irlandese ha la meglio sul “frustatore di schiavi” del Mississippi nel sudovest del Texas. Nel frattempo, gli ultimi mohicani erano scomparsi dai monti Adirondack, l’America russa era diventata il Klondike di Jack London e Huck e Jim avevano mancato Il Cairo e stavano scendendo verso la Louisiana.

Questi libri nacquero in Europa occidentale e in America del nord, nel punto d’incontro tra l’espansione imperiale, la diffusione dell’alfabetizzazione di massa e l’ascesa dell’industria della traduzione, delle riviste popolari e della serializzazione dei romanzi. La loro esistenza si doveva all’arrivo dei ragazzi come segmento separato, e sempre più redditizio, del pubblico dei lettori. Robert Louis Stevenson descrisse L’isola del tesoro come “una storia per ragazzi”. Haggard, suo emulatore e concorrente, dedicò Le miniere di re Salomone “ai ragazzi e a chi è ragazzo nel cuore”.

In Russia questi libri erano diventati letture obbligatorie all’inizio del novecento. Mio nonno, nato nel 1885, li leggeva e lo stesso facevano mio padre, i suoi amici veterani di guerra e la maggior parte dei miei compagni di classe, a prescindere da cosa facessero i loro padri e nonni per vivere. In Parla, ricordo (1951), Vladimir Nabokov racconta di aver “assaporato” Il cavaliere senza testa da bambino a San Pietroburgo, mentre il frontespizio si scoloriva nella sua immaginazione incandescente. Nel 1935 il giornalista della Pravda Michail Koltsov trascorse una settimana come insegnante di prima superiore in un liceo di Mosca. Lo scrittore più amato dai suoi studenti era Jules Verne: tutti e trentacinque avevano letto almeno tre dei suoi romanzi. Tra il 1955 e il 1959 la casa editrice statale per l’infanzia pubblicò la maggior parte di quei titoli nella serie Biblioteca dell’avventura. Erano di colori diversi, ma avevano tutti lo stesso design immediatamente riconoscibile: una copertina in tessuto dallo stile antiquato che si sfaldava facilmente lungo le cuciture, una cornicetta di foglie dorate ricurve che inquadrava palloncini, barche a vela, palme a forma di V e un’immagine in bianco e nero “piratata” dall’edizione originale straniera. Gli uomini della generazione di mio nonno, saliti al potere dopo la rivoluzione, contribuirono alla nostra educazione vietando il copyright e glorificando i libri che avevano amato da bambini.

Era una letteratura coloniale, popolata da protagonisti bianchi aiutati o ostacolati da indigeni di ogni tipo; ed era, in un certo senso, anche letteratura anticoloniale, nella misura in cui i selvaggi erano nobili, gli schiavisti selvaggi e i protagonisti, per lo più ragazzi bianchi, imparavano a distinguere tra le due cose. Il più astuto era Huckleberry Finn, dal dodicesimo volume della Biblioteca dell’avventura, che scoprì che “non c’erano spagnoli né arabi, e non c’erano cammelli né elefanti”. La vera avventura, arrivò a capire, riguardava Jim che conquistava la libertà, non Tom che strofinava “una vecchia lampada di latta o un anello di ferro, e allora i geni arrivano facendo un gran baccano, con tuoni e fulmini che distruggono tutto, e una grande nuvola di fumo”.

I libri della mia adolescenza erano legati a luoghi, nomi e uniformi ben definiti. Al centro c’era la tenuta nobiliare russa, circondata da un parco incolto con uno stagno

Il capitano quindicenne di Verne e i suoi amici venivano salvati da un afroamericano di nome Hercules che ingannava i rapitori fingendosi un mganga, uno stregone, con fulmini che distruggevano tutto “e una grande nuvola di fumo”. Capitan Nemo, nuova incarnazione di Ulisse e del conte di Montecristo, era in realtà il principe Dakkar, figlio del rajà di Bundelkhand, che aveva perso il suo regno durante la rivolta indiana del 1857.

Negli unici due libri della Biblioteca dell’avventura ambientati in Inghilterra, l’India si prendeva la sua rivincita. Sherlock Holmes (quinto volume) scopriva che dietro tre crimini – un furto (Il segno dei quattro), un omicidio (L’avventura della banda maculata) e un tradimento (Il caso dell’uomo deforme) – c’erano sempre cittadini britannici in India. Nella Pietra di luna di Wilkie Collins (ventesimo volume) un grande diamante giallo rubato a un tempio indù veniva riportato al suo legittimo posto sulla fronte del dio della luna. Il gioiello, comprendevamo, apparteneva a un’altra corona.

Mentre le “terre lontane” diventavano punti rintracciabili su una mappa, il “c’era una volta” si convertiva in storia verificabile nella Grande enciclopedia sovietica. Metà del nostro elenco di letture era orientalista e meridionalista, con una spolverata di settentrionalismo grazie a Jack London. L’altra metà era occidentalismo retrospettivo, con gli highlander di Walter Scott, i corsi di Prosper Mérimée, i giacobini di Victor Hugo, i gladiatori di Raffaello Giovagnoli e i moschettieri di Alexandre Dumas, tra gli altri, che trasformavano il passato europeo in una frontiera.

Il libro che ha unito tutti questi fili e li ha tessuti in una narrazione che riassumeva i sogni dell’infanzia sovietica è stato scritto in un gulag. Alla fine degli anni quaranta e nei primi anni cinquanta il giornalista, traduttore e veterano di guerra Robert Štilmark era ai lavori forzati per attività sovversiva antisovietica (di natura non meglio precisata). Sopravvisse intrattenendo i criminali con “mostruose combinazioni di Stevenson, Émile Gaboriau, Haggard e Boussenard” (come ha riportato uno dei suoi ascoltatori). Il suo caposquadra, un prigioniero di nome Vasilij Vasilevskij, gli promise di risparmiarlo dal lavoro se avesse scritto un romanzo d’avventura ambientato in un paese straniero, in un passato lontano, con pirati, gioielli, isole deserte, bambini rapiti e un leone ammaestrato. Il risultato fu un romanzo d’avventura ambientato nel diciottesimo secolo, in India, Inghilterra, Spagna, Grecia, Italia, Africa e nei mari del sud. Štilmark mise il veto sul leone ammaestrato e, dopo lunghe trattative, Vasilevskij si accontentò di un cane di taglia grande. Quando il libro, intitolato Naslednik iz Kal’kutty (L’erede di Calcutta, inedito in Italia), fu terminato, Vasilevskij ordinò di assassinare Štilmark: voleva appropriarsi della paternità dell’opera e chiedere l’amnistia. Fu salvato dal boss criminale del campo, Georgij Trifonov, che raccontò gli eventi, più o meno fedelmente, nella sua autobiografia, Il criminale (inedita in Italia). Štilmark fu liberato e L’erede di Calcutta fu pubblicato nel 1958 come novantesimo volume della Biblioteca dell’avventura, sotto due autori. Dopo un breve processo, il nome di Vasilevskij fu rimosso e L’erede di Calcutta diventò un classico. Georgij era cugino di Jurij Trifonov, autore di La casa sul lungofiume (1976) e poi protagonista del mio libro La casa del governo (2017). Come scrisse Trifonov, “tutto si chiude in un cerchio”. Crescendo, abbiamo letto tutti gli stessi libri.

Infanzia, adolescenza, giovinezza: la pratica di lettura sovietica seguiva la triade di Tolstoj. I termini russi sono neutri rispetto al genere, ma la traduzione inglese standard non è sbagliata, nella misura in cui le ragazze tendevano a essere meno interessate alla parte coloniale del canone. La giovinezza metteva fine alla divisione di genere e alla solidarietà sociale: alcuni ragazzi e alcune ragazze si spostavano verso nuovi lidi, altri rimanevano indietro o smettevano del tutto di leggere. Ma quelle prime immagini, magiche, domestiche ed esotiche, non sarebbero mai sparite del tutto.

Ho imparato il portoghese all’università perché volevo esplorare l’Africa. Perché “Africa” stava per avventura. Stava per avventura a causa dei libri che i “vecchi bolscevichi” avevano letto da bambini. Nel 1975, un anno dopo la rivoluzione dei garofani, le colonie africane del Portogallo ottennero l’indipendenza. Migliaia di “cooperanti” sovietici furono inviati a questi nuovi alleati dell’Urss. La domanda di interpreti era così grande che potevo scegliere il paese e l’azienda per cui lavorare. Mandai una candidatura per entrare nella marina mercantile sovietica in Mozambico perché avevo letto I lusiadi di Luís de Camões. L’avevo letto perché da ragazzo mi aveva colpito una biografia di Vasco da Gama. Da Gama, avevo appreso poco dopo aver memorizzato Ram l’elefantino, aveva scoperto la rotta marittima per l’India. Su una delle isole al largo dell’Africa orientale, oggi Ilha de Moçambique, i portoghesi trovarono mercanti arabi e negoziarono con un sultano locale (Mussa Bin Bique, da cui il nome portoghese dell’isola), ma non ottennero perle, oro e avorio locali, punirono i “mori traditori”, come scriveva Camões, e spararono cannonate sulla città prima di partire per Malindi.

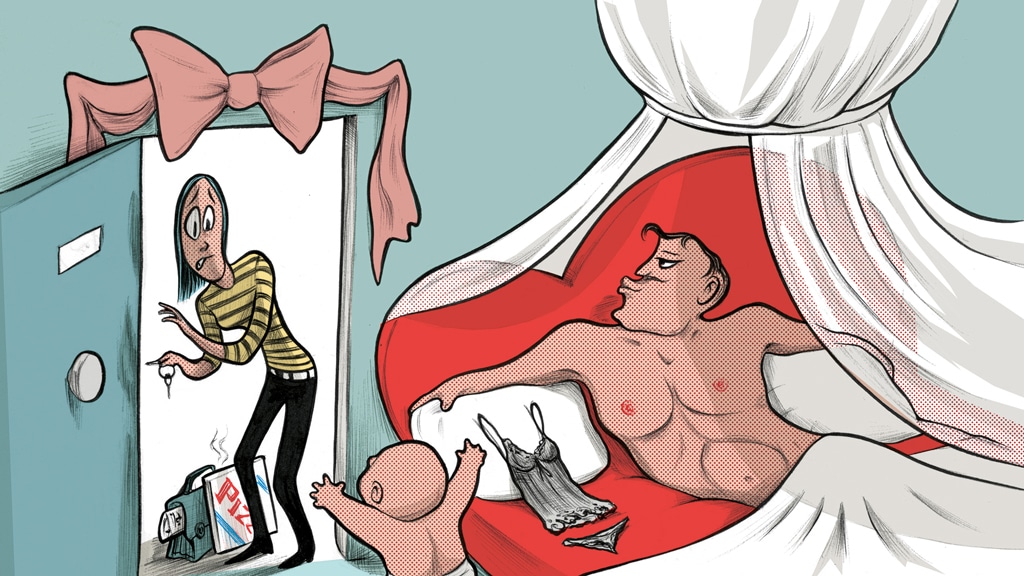

Alla fine ho trascorso un anno (tra il 1978 e il 1979) nella città portuale di Beira. Non contavo d’incontrare mercanti arabi, ma speravo, per così dire, di trovare qualche eredità di Calcutta: un mondo più vivido e vibrante (ho quasi scritto “diverso”) rispetto alla Mosca della “stagnazione”. E, sono felice di dire, lo trovai. C’erano i commercianti indiani intenzionalmente cortesi (per lo più di Goa, lì per preservare i legami con l’impero); i medici cubani, pazzi allo stesso modo per il baseball e l’internazionalismo proletario; i portuali a chiamata, e a torso nudo, in attesa di un incarico sul molo; i melanconici ingegneri ferroviari nordcoreani, il cui capo trafficava in orologi sovietici; un trotskista britannico che ascoltava Ian Dury & the Blockheads mentre sua moglie aveva una relazione con un elettricista portoghese; un agronomo svedese che, esaurite le tangenti per i doganieri del porto, guidò la sua Renault attraverso il checkpoint chiuso, facendo stridere le gomme e scappare le guardie; un rifugiato cileno venuto a costruire il socialismo ma diventato magnaccia; un marinaio spagnolo di 17 anni che mi raccontò in un bar di aver sognato di vedere il mondo ma di aver visto poco al di fuori dei bar; un rifugiato di Soweto che mi svegliava a notte fonda per festeggiare la vittoria di “Big John” Tate su un poliziotto afrikaner in un incontro di pugilato dei pesi massimi; il tecnico dei condizionatori dell’hotel Mozambique che, per giustificare il suo fallimento nel riparare l’aria condizionata, mi portò in una piccola stanza nel seminterrato, mi mostrò la sua pistola e mi confidò, in assoluta segretezza, che lavorava per la polizia segreta (nota con l’acronimo Snasp, giustamente agghiacciante); infine il lituano capo della comunità sovietica, che scriveva rapporti di sorveglianza all’ambasciata a Maputo, ma fu brutalmente picchiato dal chirurgo dalle braccia pelose per aver dormito con sua moglie, una giovane e graziosa dottoressa che curava la mia malaria (contratta nella convinzione che fosse il gin l’ingrediente profilattico del gin tonic, e non l’acqua tonica).

C’erano anche due guerre in corso. Il governo, sostenuto da Cuba e dall’Unione Sovietica, combatteva contro i guerriglieri della Resistenza nazionale mozambicana (Renamo), appoggiati dai regimi di apartheid del Sudafrica e dell’allora Rhodesia; proprio qui il governo di Ian Smith inseguiva le truppe dello Zimbabwe african national union (Zanu) sul lato mozambicano del confine, distruggendo tutto lungo il tragitto. Quando non ascoltavo musica pop su Radio Seychelles o su Radio 5 di Johannesburg (quell’anno il mio brano preferito era One way ticket degli Eruption), mi sintonizzavo su Voice of Zimbabwe-Rhodesia, che trasmetteva comunicati sui convogli armati tra Salisbury e Bulawayo, e su Voice of Free Africa, che mandava messaggi preregistrati minacciando di uccidere cubani e sovietici. Nei viaggi in aree dove operava la Renamo portavo un documento d’identità emesso dal mio amico agronomo svedese, Gunnar Gunnarsson.

Il mio lavoro consisteva nel fare da interprete per meccanici, elettricisti, gruisti e piloti sovietici, tradurre rapporti di economisti portuali, partecipare a riunioni con agenti di spedizione, compilare moduli per il personale (tutti i dipendenti non sovietici avevano capelli e occhi castani) e registrare i nuovi arrivi (un processo che prevedeva ulteriori documenti, bolli fiscali, regali di lamette e pisolini extra con la scusa di avere lavorato troppo). Se gli altri interpreti non erano disponibili (uno fu ucciso quando la sua Jeep esplose su una mina) accompagnavo specialisti agricoli che aiutavano a formare cooperative rurali, ingegneri civili che riparavano ponti bombardati dagli aerei rhodesiani e, in un’occasione, il chirurgo dalle braccia pelose che doveva cucire i corpi mutilati dei combattenti della Zanu.

Trent’anni dopo ho chiacchierato con l’uomo che stava riparando la mia recinzione a Berkeley. Mi disse che era una guida safari dello Zimbabwe e che faceva lavori saltuari in California nella bassa stagione. Quella sera lo portai al bar Hotsy Totsy a El Cerrito. Mi raccontò che nel 1979 aveva servito come paracadutista nell’aeronautica rhodesiana; la sua unità circondava i campi della Zanu di notte, sparava razzi e mitragliava gli uomini, per lo più ragazzi molto giovani, che strisciavano fuori dalle tende. Una volta, dopo diversi minuti di massacro incessante, disse al compagno: “Non possiamo continuare così. Non possiamo ucciderli tutti”. Quello continuò a sparare.

Tornato a Mosca, trovai lavoro alla Progress publishers, una casa editrice specializzata nella traduzione di narrativa, saggistica e narrativa-che-si-finge-saggistica sovietica per un pubblico internazionale. Pubblicava alcune edizioni russe di letteratura straniera, per lo più occidentale, ma il suo principale target era il mondo, in particolare il “terzo” o “in via di sviluppo”. Come avrebbe dovuto dire Karl Marx, ma non lo disse, gran parte della storia umana e della vita individuale accade due volte: prima come romanzo, poi come farsa. Lavorare alla Progress sembrava una presa in giro dei libri che avevamo letto da bambini e delle impressioni che avevamo portato dall’Africa. La missione della Progress era invertire il flusso dell’incanto. Invece di importare avventure da vivere per procura, esportava un ritratto fantastico e, a nostro avviso, del tutto improprio dell’Unione Sovietica, comico nel suo ingenuo cubismo: i proletari di Lenin che si intersecano, ad angolazioni assurde, con le fanciulle di Turgenev, i tessitori di tappeti turkmeni e i seri giovani pionieri assorti nel gioco degli scacchi. Ma, naturalmente, non eravamo osservatori imparziali: i soggiorni nei mari del sud non erano riusciti a spezzare l’incantesimo del capitano Nemo.

La sezione portoghese della casa editrice era ospitata in tre stanze di un appartamento fatiscente al secondo piano di un palazzo residenziale di fine ottocento, a due fermate di filobus dalla grande scatola di vetro della sede centrale della Progress (davanti alla Novosti, agenzia di stampa specializzata in giornali e riviste). Un corridoio scuro collegava la nostra ala dell’appartamento alle due o tre stanze dove lavoravano “gli slavi” e al bagno in fondo.

Eravamo una decina nella sezione portoghese, giovani e mai innamorati, perché troppo sofisticati per abbandonare il nostro sarcasmo. Di ciò che traducevamo non poteva importarcene meno. Chiacchieravamo molto, scherzavamo, fumavamo e bevevamo tè. Facevamo pause pranzo di due ore e celebravamo tutte le festività ufficiali. Disprezzavamo il nostro capo, che sembrava avere poco rispetto di sé, e compativamo la sua segretaria, che forse era la sua amante, o forse no.

I correttori lavoravano in coppia: uno leggeva ad alta voce in portoghese, l’altro seguiva il testo. Per alleviare la noia, chi leggeva strillava, balbettava o imitava; le parodie più popolari erano il monotòno strascicato di Brežnev e l’accento americano. Io tradussi Ideological struggle today (La lotta ideologica nel mondo moderno) di L. Maksudov. Si può ancora comprarne una copia per nove reais su Estante virtual, in Brasile (ma bisogna affrettarsi, perché l’offerta successiva è a 49 reais).

Alla fine del febbraio 1981 molti di noi furono condotti in un sanatorio del comitato centrale (ex tenuta nobiliare, come la maggior parte dei centri di cura del comitato) in una foresta innevata fuori Mosca. C’erano un paio di centinaia di giovani, che rappresentavano decine di lingue. Il nostro compito era tradurre i discorsi previsti per il ventiseiesimo congresso del Partito comunista dal russo alle lingue delle delegazioni ospiti e viceversa. Non ci era permesso lasciare la struttura fino a che Brežnev non avesse tenuto il suo discorso; guardie armate sedevano accanto ai telefoni pubblici per assicurarsi che non rivelassimo il contenuto del discorso nelle nostre chiamate a casa. Fu una settimana gloriosa: lavoravamo sodo di giorno e bevevamo liquori di contrabbando di notte. Due persone della nostra sezione persero l’aplomb e si innamorarono.

I discorsi in sé erano per lo più noiosi e solo a tratti divertenti: alcuni contenevano riferimenti a proposte che Brežnev non aveva ancora fatto. Circa metà dei paragrafi del suo intervento era evidenziata. La ragione diventò chiara il primo giorno del congresso, quando ci sedemmo davanti al grande schermo televisivo in attesa del nostro rilascio e per prendere in giro la debolezza del vecchio. Ovviamente incapace di arrivare fino alla fine del testo, lottò dolorosamente con i passaggi evidenziati (che gli interpreti non esattamente simultanei leggevano in moltissime lingue) fino a quando non riuscì più a parlare. Le risate si spensero, la sua mandibola si rilassò, le palpebre si abbassarono e gli autori passarono il testo a un lettore di notizie, che impiegò circa un’altra ora per completare il lavoro.

Emigrai un anno dopo, prima in Portogallo, dove vidi il porto di Belém da cui Vasco da Gama era partito, e poi in Texas. Le “avventure” (cioè “le cose che stanno per arrivare sulla tua strada”, secondo il significato latino originale) continuavano a presentarsi, con le prime letture a fornire indicazioni su luoghi, significati e atmosfere. Ogni isola che visitavo portava l’impronta del piede di Venerdì, ogni costa ricordava un naufragio.

Con il tempo il domestico ha prevalso sull’esotico, ma i due restano inseparabili, reciprocamente dipendenti e per lo più civili tra loro. Vivo nella migliore imitazione possibile di una dacia cechoviana che posso permettermi, sono stato a Capo Verde lo scorso Natale e ho appena finito di leggere un romanzo portoghese intitolato Equador di Miguel Sousa Tavares, che racconta del governatore di São Tomé e Príncipe intento a convincere il console britannico, esiliato lì dopo uno scandalo a Goalpara, in Assam, a non ricorrere alla schiavitù nelle piantagioni di cacao delle isole. Nessun pezzo musicale che conosca esprime la nostalgia di casa in modo più triste e commovente di Sodade di Cesária Évora, dedicata ai capoverdiani deportati nelle piantagioni di São Tomé e mai tornati. Prima di riuscire a raggiungerle Dick Sand, capitano a quindici anni, si diresse a est, verso il delta del Congo.

Ma sono forse, per così dire, l’ultimo dei mohicani? La maggior parte dei libri della mia adolescenza parlava di tribù, anime e cause perdute, dagli indiani, cowboy e giacobini scozzesi al giardino dei ciliegi, fino allo stato libero dell’Orange (Il mondo perduto di Conan Doyle era il volume numero 43 della Biblioteca dell’avventura). Lo stesso vale forse per i miei contemporanei, dentro e fuori la Russia. I miei colleghi statunitensi nati prima della metà degli anni cinquanta, crescendo, avevano letto alcuni degli stessi libri. Forse non avevano mai sentito parlare di Boussenard o Mayne Reid (come io non avevo mai sentito parlare del Fantasma dell’opera o del Segno rosso del coraggio), ma la maggior parte conserva ricordi affettuosi di Ivanhoe, Il cacciatore di daini, L’isola del tesoro, Zanna bianca, I tre moschettieri e Notre-Dame de Paris. Alcuni li avevano ereditati dai nonni, ebrei russi, altri erano passati direttamente dal libro al fumetto (inclusa la serie Classici illustrati). La guerra fredda era una guerra civile: eravamo tutti capitani di quindici anni.

E poi successe qualcosa, prima negli Stati Uniti e poi altrove. Ragazzi e ragazze cominciarono a passare dall’infanzia all’adolescenza o addirittura all’età adulta, saltando la fase di storia e geografia (proprio come i cacciatori di trichechi siberiani dovevano passare dal “comunismo primitivo” al socialismo, sorvolando su feudalesimo e capitalismo). Ebbero naturalmente la loro quota di mitico, magico, domestico ed esotico, ma non legarono più quelle cose a tempi e luoghi specifici. Orientalismo, occidentalismo e le altre due orientazioni che non voglio menzionare di nuovo sono state soppiantate da fantasy, horror, supereroi e fiabe.

L’infanzia ha inghiottito il resto della vita umana. La maggior parte delle storie si apre con qualche versione di “c’era una volta in una terra lontana” e ti porta in luoghi che non puoi trovare su una mappa né sperare di visitare da grande. La globalizzazione, tra le altre cose, consiste nel far leggere a persone da qualsiasi luogo di persone di nessun luogo.

Impariamo dalle storie. I nostri antenati sono cresciuti con miti sui loro predecessori, racconti sui loro salvatori, imperatori e legislatori e, infine, con romanzi ambientati in innumerevoli tempi e luoghi, quasi tutti dotati di un nome. Si poteva scoppiare d’orgoglio, intraprendere un pellegrinaggio, visitare un campo di battaglia o sperare di “vedere Parigi e poi morire”, come fecero molti sovietici all’epoca del disgelo. Oggi i fan di Harry Potter, Il trono di spade e Il signore degli anelli visitano i luoghi delle riprese. Il mondo “laico” appare più ultraterreno di quello precedente. I libri di storia fanno poco per reincantare, perché raccontano male o addirittura per nulla.

Ram l’elefantino, Il libro della giungla e gli estratti dal Panchatantra e dal Rāmāyana inclusi nella raccolta dei racconti folcloristici indiani, che amavo da bambino, sono senza dubbio una guida inadeguata e forse fuorviante sull’India, ma cos’altro avrebbe potuto suscitare tanta fascinazione per quella terra? O, forse più precisamente, infondere tanto mistero a quel luogo a forma di diamante nel mio atlante del mondo? Dove avrei potuto viaggiare se fossi cresciuto con le mappe e i miti delle terre di un luogo inesistente? ◆ svb

Yuri Slezkine è uno scrittore e storico statunitense nato nell’ex Unione Sovietica nel 1956. Il suo ultimo libro pubblicato in Italia è La casa del governo. Una storia russa di utopia e terrore (Feltrinelli 2018). Questo articolo è uscito sul magazine britannico Equator, che si occupa di politica e arte, con il titolo “Boyhood”.

Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it

Questo articolo è uscito sul numero 1641 di Internazionale, a pagina 92. Compra questo numero | Abbonati